-

© Ernestine von der Osten-Sacken

27.08.2025Der Reiz des Unbekannten

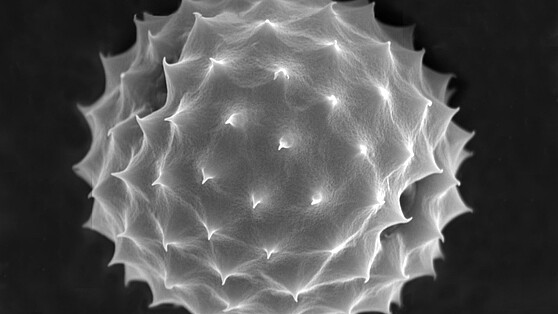

Menschen wie Hilja Hoevenberg kennt man sonst nur aus Ermittler-Serien: Als „Sachverständige für Personenidentifizierung und Gesichtsweichteilrekonstruktion“ am Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Landeskriminalamts (LKA) Berlin forscht sie auf einem Gebiet, das Anthropologie und Anatomie lange Zeit ad acta gelegt hatten: Sie rekonstruiert die Gesichter unbekannter Opfer. Im engen Austausch steht sie dabei auch mit dem Institut für Anatomie der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Ihre Forschung hilft nicht nur den ermittelnden Kolleginnen und Kollegen, sondern auch den Angehörigen der Opfer.

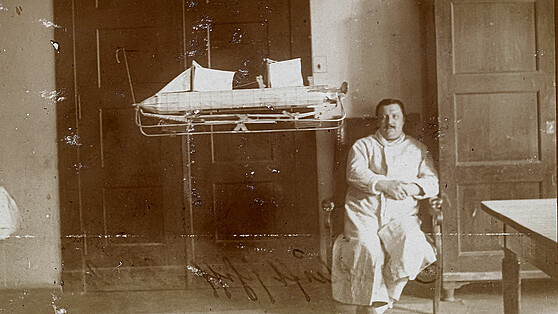

Im November 1988 fand man im Spandauer Stadtforst die bereits halbskelettierte Leiche einer Frau. Sie lag in einer Grube, die offenbar von Tieren aufgewühlt worden war. Der Leichnam war in einen Jutesack gewickelt, um den Hals zwei kurze Kunststofftaue. Die Frau war offenbar ermordet worden. Wie und warum sie ums Leben kam, ist bis heute nicht geklärt. Ebenso wenig, wer sie war. Bis heute sucht das Bundeskriminalamt nach Hinweisen: Auf der Seite der internationalen Fahndungskampagne „Identify Me“ ist sie als eine von 45 unbekannten Frauen gelistet, die ermordet wurden oder unter ungeklärten Umständen gestorben sind. Auch ein rekonstruiertes Porträt der Spandauer Toten ist dort zu sehen. Darunter der Hinweis „Auf den Schädel wurde eine Gesichtsweichteilrekonstruktion modelliert.“

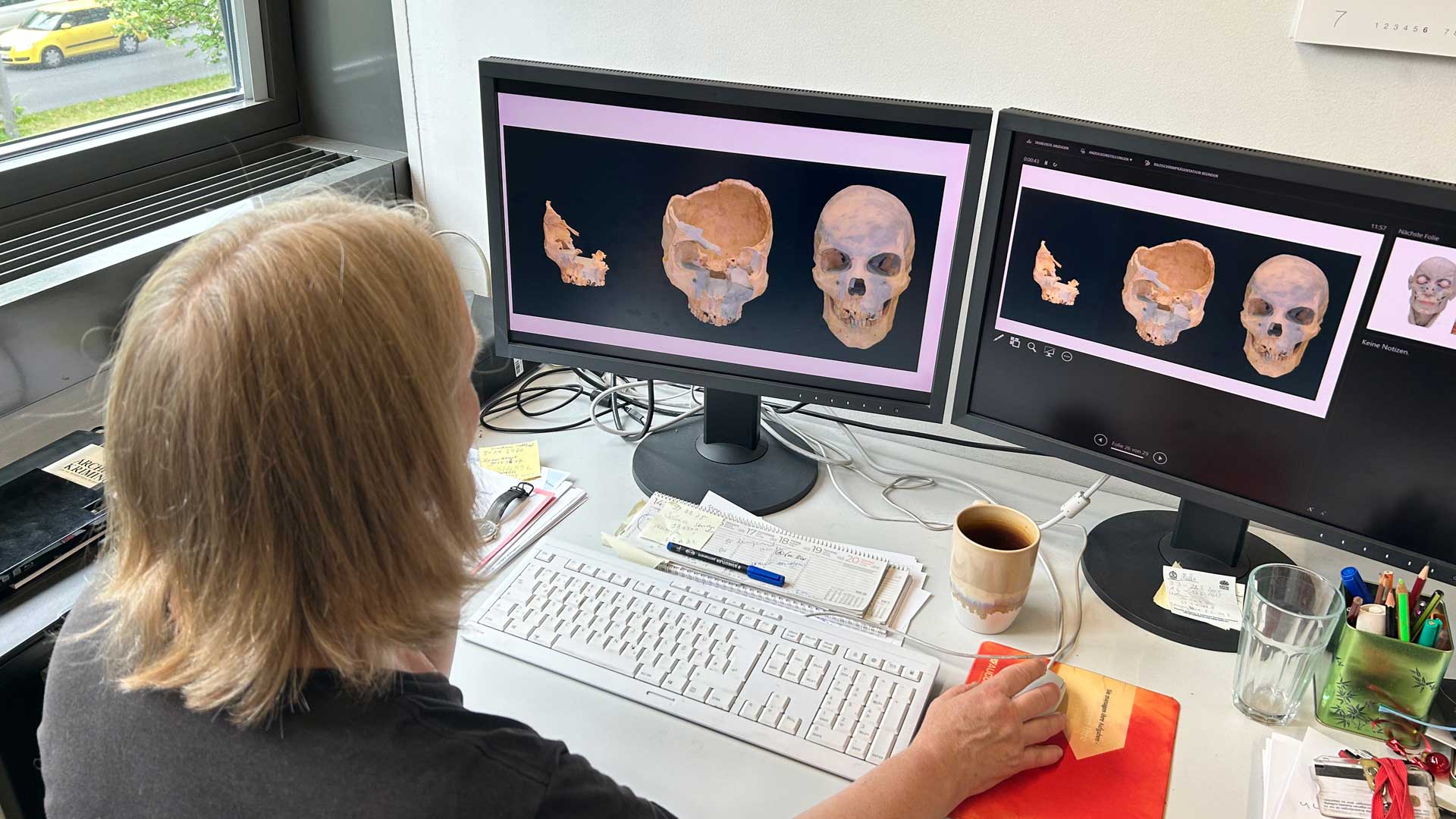

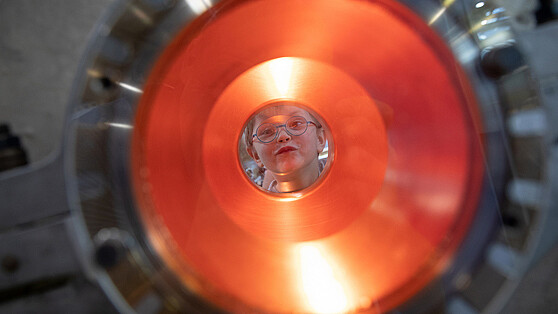

2025 wurde dieser „Cold Case“ erneut aufgenommen. Die zuständige Mordkommission beantragte beim Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Landeskriminalamts (LKA) Berlin neue Untersuchungen, unter anderem eine neue Gesichtsrekonstruktion auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Korrelationen zwischen Knochenstrukturen und Weichteilgewebe der Kopf/Halsregion“. Hilja Hoevenberg betreut das Projekt am KTI. Glatte blonde Haare, schwarzes T-Shirt, das Gesicht ungeschminkt: die „Sachverständige für Personenidentifizierung und Gesichtsweichteilrekonstruktion“ wirkt offen und zugleich sehr engagiert: „Bei der Personenidentifizierung geht es sowohl um Opfer als auch um Täter. Ich vergleiche morphologische Merkmale anhand von Bildaufnahmen, um Personen zu identifizieren“, erläutert sie. Hilja Hoevenberg ist eine von rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des größten Kriminaltechnischen Instituts Deutschlands. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bereichen wie Physik, Chemie, Biologie, Biochemie, Psychologie und Linguistik unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit am Tatort und der Spurensicherung. Und sie forschen in interdisziplinär angelegten Projekten gemeinsam mit Technikspezialistinnen und -spezialisten an neuen Lösungen und Methoden zur Aufklärung und Prävention von Verbrechen. Dabei arbeiten sie international vernetzt mit Behörden, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammen. Hilja Hoevenberg ist mit ihrem Projekt als Gastwissenschaftlerin an das Institut für Funktionale Anatomie der Charité – Universitätsmedizin Berlin angebunden – und betritt damit eine in der Fachwelt lange aufgegebene Forschungsnische.

Bach und Neandertaler – frühe Versuche floppten

„Die Idee, Körperweichteile anhand von knöchernen Überresten zu rekonstruieren, geht zurück auf Georges Cuvier, Mitbegründer der Zoologie und der Vergleichenden Anatomie. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schlug er vor, unvollständige fossile Skelette zu ergänzen und die dazugehörigen Muskeln aus den Knochenstrukturen abzuleiten und zu modellieren, um einen Eindruck vom Typus einer bestimmten fossilen Tierart zu bekommen“, erläutert Hoevenberg. Cuviers Idee wurde nach 1850 von anderen aufgegriffen. Das damalige Problem: Man arbeitete mit metrischem Verfahren und kombinierte die Messwerte mit statistischen Daten. So entstanden recht pauschale Kategorien: „typische Einzelmaße“ verschiedener Körperteile, aus denen „Rassetypen“ oder „Geschlechtstypen“ bestimmt wurden. Diese Durchschnittswerte wurden auch zur Identifikation von Individuen genutzt, was nur bedingt funktionierte.

Spannendes Beispiel: 1894 beauftragte die Stadt Leipzig den Anatomen Wilhelm His damit, das Skelett eines Mannes zu identifizieren, das bei Erweiterungsarbeiten an der Johanniskirche gefunden worden war. Man vermutete, dass es sich um den Komponisten Johann Sebastian Bach handeln könne. His fertigte ein Knochengutachten an und verglich den Schädel mit Porträtgemälden von Bach, die allerdings erst nach dem Tode des Komponisten entstanden waren. Der Bildhauer Carl Ludwig Seffner schuf auf dieser Basis eine „Reproduction von Bach’s Zügen über den Schädelabguss“ und bezog sich dabei auf errechnete Durchschnittswerte aus Weichteildickenmessungen an acht gesunden älteren männlichen Leichen. Das Ergebnis übertraf laut His zwar „an Leben und charaktervollen Ausdruck jedes einzelne der Bilder“ – war aber eher ein künstlerisches Werk als eine wissenschaftliche Rekonstruktion des Komponistenkopfes.

Ähnlich erging es dem „Neandertaler aus La Chapelle-aux-Saints“: Wissenschaftler aus aller Welt versuchten Anfang des 20. Jahrhunderts das Gesicht des Steinzeitmenschen anhand seines 1908 in Frankreich gefundenen, fragmentierten Schädels zu rekonstruieren. Die Ergebnisse fielen vollkommen unterschiedlich aus. Dies veranlasste den deutschen Anatomen Heinrich von Eggeling, die Genauigkeit der Gesichtsrekonstruktion anhand von Weichteildurchschnittswerten zu überprüfen. Wie andere seiner wissenschaftlichen Zeitgenossen kam von Eggeling zu dem Schluss, dass auf dem Schädel lediglich der anthropologische Typus rekonstruiert werden könne, nicht aber individuelle Gesichtszüge. „Um 1930 wurde die Tür in der Forschung zur Gesichtsweichteilerekonstruktion im Grunde dicht gemacht“, so Hoevenberg. „Die numerische Methode mit Durchschnittswerten hatte sich als nicht erfolgversprechend für eine Rekonstruktion des individuellen Gesichts erwiesen.“

Mit Hollywood zurück ins Rampenlicht

Das Thema lag brach. Erst der US-Thriller „Gorky Park“ rückte die Gesichtskonstruktion 1983 wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit: In dem Film werden drei Leichen mit entstellten Gesichtern mittels wissenschaftlicher Nachbildungen identifiziert. 1993 formulierte die russische Anthropologin Natalia Lebedinskaya in ihren „Principles of Facial Reconstruction“ zwei ungelöste methodische Hauptprobleme: die Wechselbeziehung zwischen Weichteilgewebe und Knochenstrukturen sowie fehlende verbindliche Formbestimmungsregeln.

Hier setzt Hilja Hoevenbergs Forschung an. Den Anstoß zu ihrem heutigen Projekt am KTI gab ein realer Fall: „2003 wurde im Hafen von Wittenberge eine Wasserleiche gefunden, die nicht identifiziert werden konnte. Die Kollegen haben sich bei mir erkundigt, ob ich das Gesicht rekonstruieren könne. Ich habe zunächst eine ausführliche Literaturrecherche gemacht und dann beim Institut für Anatomie der Charité angefragt, ob eine Zusammenarbeit im Rahmen einer Masterarbeit möglich wäre. Der damalige Leiter, Prof. Dr. Robert Nitsch war sehr hilfsbereit und ermöglichte mir, an den Körpern von Spendern systematisch zu arbeiten. Daraus entstand dann das heutige Forschungsprojekt.“

Vier Jahre lang präparierte Hilja Hoevenberg und suchte nach Korrelationen zwischen Knochenstrukturen und Weichteilgewebe. Von dort aus ging es an die Formulierung von Formbestimmungsregeln. „Die Regeln wurden in Blindversuchen überprüft und anfangs nicht bestätigt, ich habe gelernt enttäuschungsresistent zu sein“, erinnert sie sich. Eine erste wesentliche Erkenntnis ihrer Forschungsarbeit: „Wenn man die Kopf- und Halsregion so rekonstruieren möchte, dass ein individuelles Gesicht dargestellt wird, ist es wichtig, den gesamten ‚Bauplan' in seinen Einzelteilen nachzuformen. Dieser sollte anschließend Teil für Teil zusammengesetzt werden.“

Akribische Detailarbeit

In ihrer Rekonstruktionsarbeit achtet Hilja Hoevenberg darauf, alles, was an und bei der Leiche aufgefunden wird, sehr genau zu befunden. „Sobald die Rechtsmedizin die Todesursache untersucht hat, mache ich die Präparation. Ich schaue nach Forminformationen, notiere und fotografiere.“ Nachdem das Weichteilgewebe vom Schädel entfernt (mazeriert) wurde, wird die Rekonstruktion Stück für Stück aufgebaut: Muskel für Muskel, Knorpel für Knorpel. Anschließend werden Fettschichten aufgebracht und zum Schluss die Haut. Hoevenberg: „Das ist dann Modelliermasse, deren haptische Eigenschaften denen der Haut entsprechen. Die Muskeln werden aus Wachs geformt.“ In dieser Arbeitsphase kommt der gebürtigen Niederländerin ihr früheres Studium der Bildhauerei und Malerei sehr zugute. „Für die menschliche Wahrnehmung sind auch haptische Gestaltinformationen wichtig: ob etwas weich oder hart ist, glänzend oder stumpf erscheint, rau oder glatt ist. Das versuche ich in meiner Arbeit so weit wie möglich zu berücksichtigen.“ Um die Leiche für eine Rekonstruktion befunden zu können, arbeitet Hoevenberg – je nach Fall – mit Zahnärztinnen oder Zahnärzten oder anderen Fachärztinnen oder Fachärzten zusammen.

Mit ihrer Forschung ist Hilja Hoevenberg eine Wegbereiterin. Sie hilft nicht nur den Kolleginnen und Kollegen in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, auch für die Transplantationsmedizin könnten die Ergebnisse ihrer Arbeit interessant sein. Durch wissenschaftliche Schwarmintelligenz hofft sie das Thema weiter voranzubringen. Denn, so ihr Resümee: „Interdisziplinärer Austausch ist auch für die Forschung auf dem Gebiet der Gesichtsrekonstruktion entscheidend.“

Autorin: Ernestine von der Osten-Sacken

-

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Hilja Hoevenberg forscht am KTI auf einem Gebiet, das Anthropologie und Anatomie lange Zeit ad acta gelegt haben. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

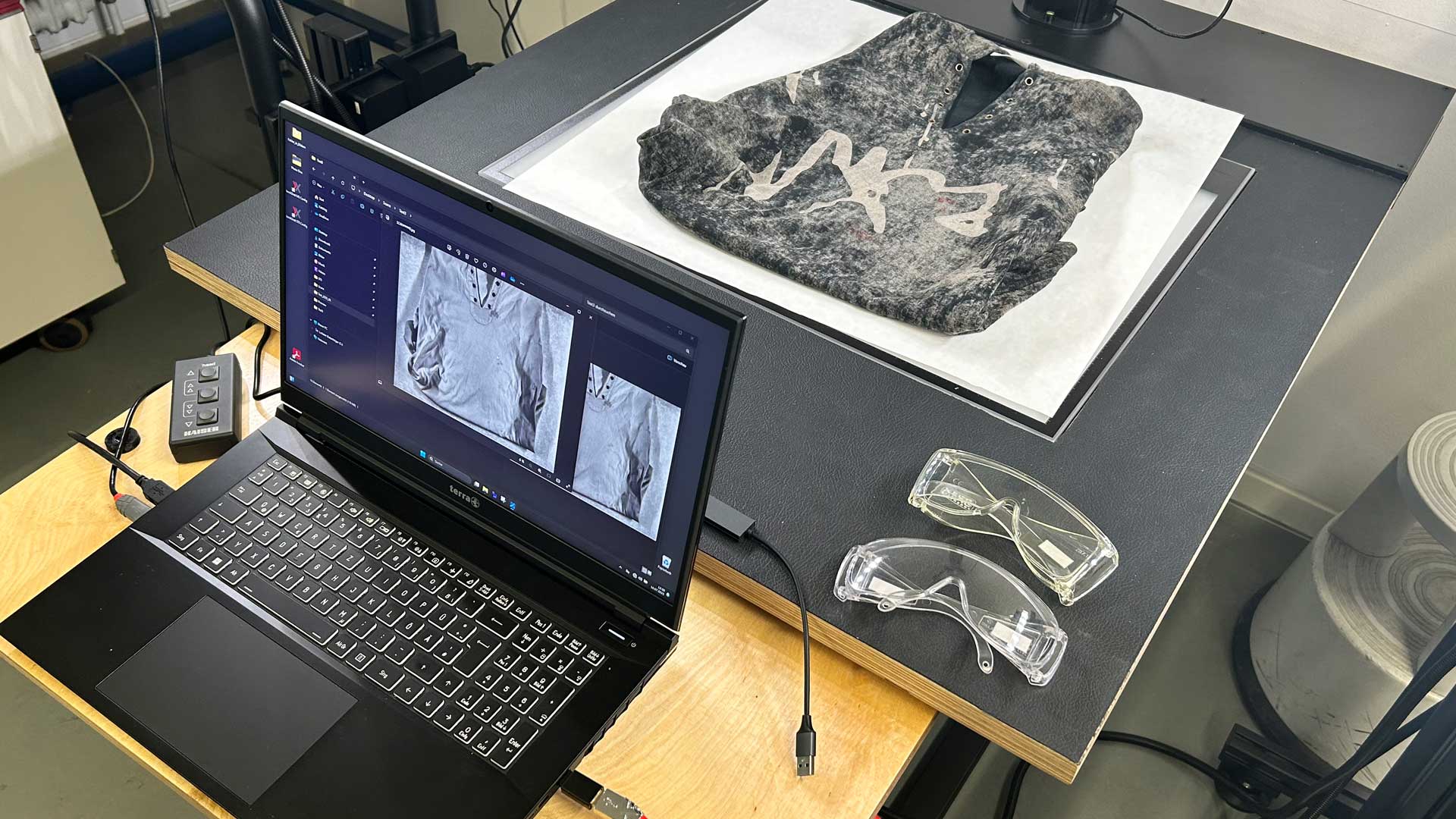

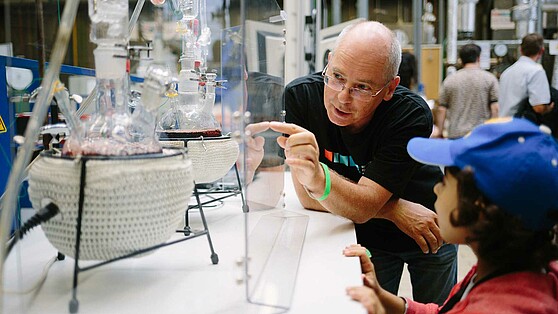

Untersuchungen von Schmauch-, Lack- und Einbruchspuren gehören zu seinen Aufgaben. Auch Gemäldefälschern kommt er auf die Schliche: Dr. Paul Kuhlich leitet den Fachbereich Chemie/Physik am KTI. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

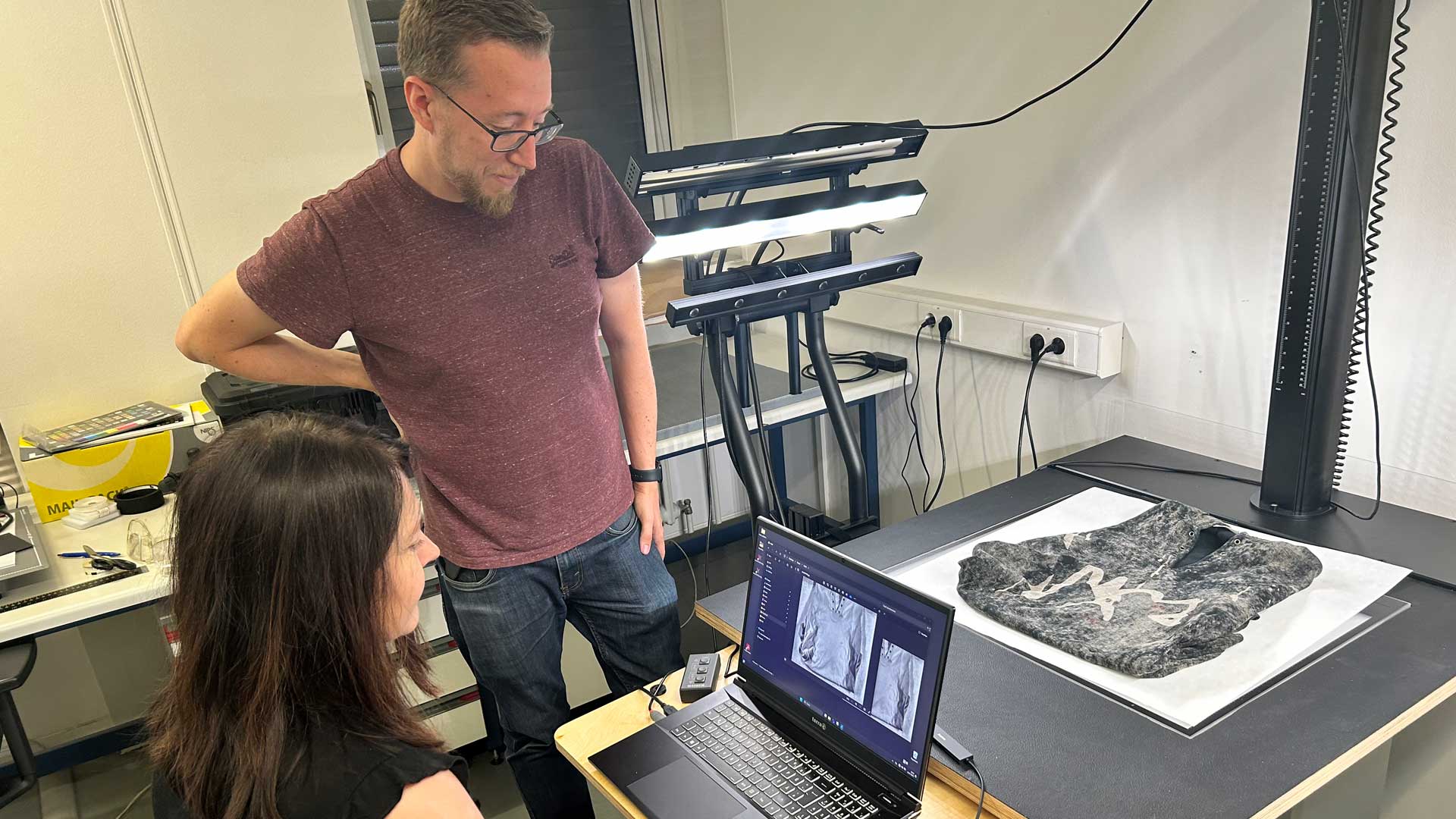

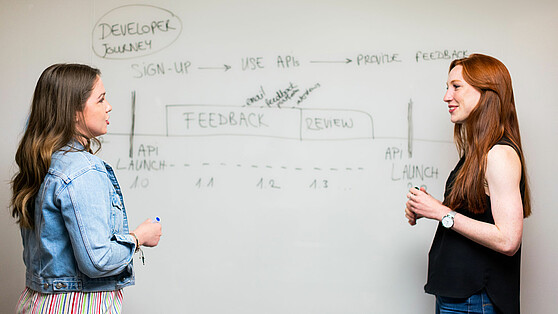

Katja Wild und Tim Skudlarek arbeiten als Fotografen am KTI. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

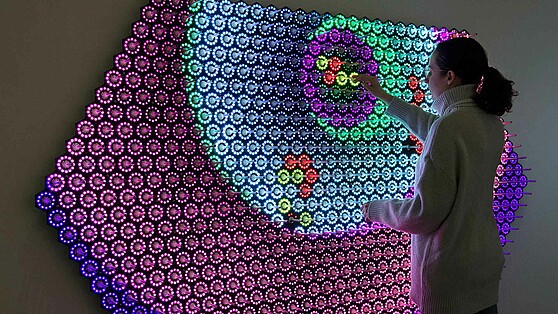

© Ernestine von der Osten-Sacken

Mit dieser Multispektralkamera können sie Substanzen, die das Auge nicht erkennt, sichtbar machen. Zum Beispiel Blutspuren, Sperma oder Gemälderetuschen.

Mehr Stories

-

Transfer – Stories

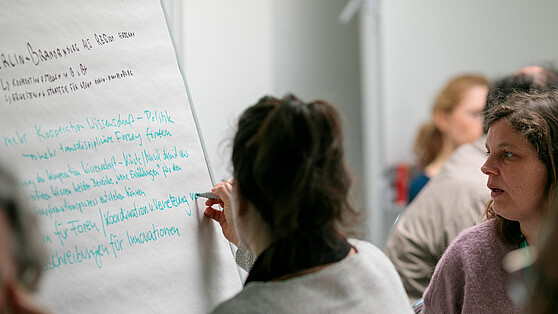

Transfer – StoriesVom 22. bis zum 26. November geht es auf der Transfer Week 2021 in digitalen Sessions darum, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu…→

Transfer – StoriesVom 22. bis zum 26. November geht es auf der Transfer Week 2021 in digitalen Sessions darum, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu…→Sensibilisierung für Wissens- und Technologietransfer: Transfer Week 2021

-

Facts & Events

© FU Berlin/Bernd Wannenmacher

Facts & Events„Oral-History.Digital“ heißt ein in dieser Woche online gegangenes Portal. Die Universitätsbibliothek der FU Berlin ist Partnerin des von der DFG…→

© FU Berlin/Bernd Wannenmacher

Facts & Events„Oral-History.Digital“ heißt ein in dieser Woche online gegangenes Portal. Die Universitätsbibliothek der FU Berlin ist Partnerin des von der DFG…→Neue-Plattform für Zeitzeugen-Interviews

-

Insights Facts & Events

© Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin

Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→

© Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin

Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin

-

Facts & Events

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 12. bis zum 16. Februar laden die Career Services der Universitäten und Hochschulen in Berlin und Brandenburg zur ersten gemeinsamen Career Week…→

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 12. bis zum 16. Februar laden die Career Services der Universitäten und Hochschulen in Berlin und Brandenburg zur ersten gemeinsamen Career Week…→Tipps und Infos zum Berufseinstieg

-

Insights Transfer – Stories

© Nikolaus Brade

Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→

© Nikolaus Brade

Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→Gemeinsames Potenzial entfalten

-

Insights Transfer – Stories

© edelviz

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→

© edelviz

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→„Kollaboration statt Wettbewerb“

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Stefan Klenke / HU Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→

© Stefan Klenke / HU Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→Berliner Wissenschaftspreis für Prof. Dr. Philipp Adelhelm

-

Facts & Events

© Beuth Hochschule / Karsten Flügel

Facts & EventsGebäude, Hörsäle und Labore in der Brain City Berlin sind zurzeit wegen der Corona-Pandemie für Studierende, Lehrende und Forschende geschlossen.…→

© Beuth Hochschule / Karsten Flügel

Facts & EventsGebäude, Hörsäle und Labore in der Brain City Berlin sind zurzeit wegen der Corona-Pandemie für Studierende, Lehrende und Forschende geschlossen.…→COVID-19: Berliner Hochschulen helfen

-

Transfer – Stories

(V.li.n.re.) Steffen Terberl/FU Berlin; Prof. Dr. Hannes Rothe/ICN Business School, Foto: Ernestine von der Osten-Sacken

Transfer – StoriesIm Bereich BioTech verschenkt die Brain City Berlin Innovations-Potenzial. Zu diesem Schluss kommt der „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und…→

(V.li.n.re.) Steffen Terberl/FU Berlin; Prof. Dr. Hannes Rothe/ICN Business School, Foto: Ernestine von der Osten-Sacken

Transfer – StoriesIm Bereich BioTech verschenkt die Brain City Berlin Innovations-Potenzial. Zu diesem Schluss kommt der „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und…→„BioTech ist kein Selbstläufer“

-

Facts & Events

firefly.adobe (AI-generated)

Facts & EventsEine Übersichts-Studie des GLEON-Netzwerks zeigt auf, welche Faktoren Blaualgen eindämmen können. Forschende des Berliner IGB waren daran beteiligt.→

firefly.adobe (AI-generated)

Facts & EventsEine Übersichts-Studie des GLEON-Netzwerks zeigt auf, welche Faktoren Blaualgen eindämmen können. Forschende des Berliner IGB waren daran beteiligt.→Starkregen, Fische und Bakterien: Was stoppt Blaualgen?

-

Startup Facts & Events

Bildnachweis: © Samuel Stuart Hollenshead / NYU Photo Bureau

Startup Facts & EventsNew York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität.→

Bildnachweis: © Samuel Stuart Hollenshead / NYU Photo Bureau

Startup Facts & EventsNew York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität.→New York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität

-

Facts & Events Transfer – Stories

© IHK Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→

© IHK Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→Kooperation zwischen TU Berlin und IHK Berlin

-

Facts & Events Transfer – Stories

© BVG/Andreas Süß

Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→

© BVG/Andreas Süß

Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→Elektro-Sound der Zukunft

-

Facts & Events Innovationen

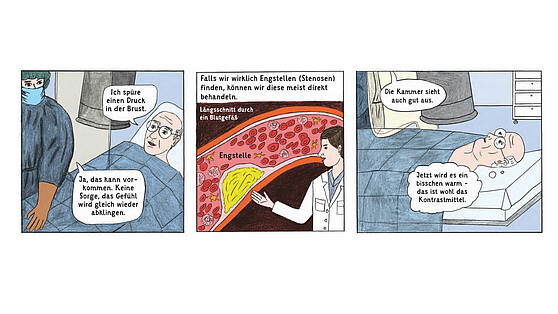

© Brand, Gao, Hamann, Martineck, Stangl/Charité

Facts & Events InnovationenMit einem Comic will die Charité-Universitätsmedizin Berlin Patientinnen und Patienten künftig vor einer Herzkatheter-Untersuchung aufklären. Im…→

© Brand, Gao, Hamann, Martineck, Stangl/Charité

Facts & Events InnovationenMit einem Comic will die Charité-Universitätsmedizin Berlin Patientinnen und Patienten künftig vor einer Herzkatheter-Untersuchung aufklären. Im…→Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

-

Transfer – Stories

Credit: Markus Krutzik

Transfer – StoriesDr. Markus Krutzik, Leiter des Joint Lab Integrated Quantum Sensors (IQS), über die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ von der…→

Credit: Markus Krutzik

Transfer – StoriesDr. Markus Krutzik, Leiter des Joint Lab Integrated Quantum Sensors (IQS), über die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ von der…→„Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die in der Quantensensorik schlummern“

-

Startup Transfer – Stories

© theion

Startup Transfer – StoriesDas Start-up theion will in der Brain City Berlin mit einer neuen Technologie den Batteriemarkt revolutionieren und die Energiewende beschleunigen.→

© theion

Startup Transfer – StoriesDas Start-up theion will in der Brain City Berlin mit einer neuen Technologie den Batteriemarkt revolutionieren und die Energiewende beschleunigen.→„Batterien made in Germany, made in Berlin”

-

Facts & Events

© Terrartives, Crete, Greece

Facts & EventsKlimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht.→

© Terrartives, Crete, Greece

Facts & EventsKlimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht.→Klimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht

-

Transfer – Stories

Gudrun Piechotta-Henze

Transfer – StoriesZum Wintersemester 2020/21 führt die Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin den ersten primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Pflege in der Brain…→

Gudrun Piechotta-Henze

Transfer – StoriesZum Wintersemester 2020/21 führt die Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin den ersten primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Pflege in der Brain…→„Wir müssen Pflege völlig neu denken!“ | 27.09.2019

-

Facts & Events

shutterstock © andersphoto

Facts & EventsGleich mehrere hochrangige Forschungspreise gehen nach Berlin: Insgesamt fünf herausragende Forscher*innen erhielten Auszeichnungen des Europäischen…→

shutterstock © andersphoto

Facts & EventsGleich mehrere hochrangige Forschungspreise gehen nach Berlin: Insgesamt fünf herausragende Forscher*innen erhielten Auszeichnungen des Europäischen…→Preisgekrönt: 6 Auszeichnungen für Berliner Forscher*innen

-

Facts & Events

Facts & EventsDie Berliner Fachhochschulen – vier staatliche und zwei konfessionelle – feiern Geburtstag. Anlässlich des gemeinsamen Jubiläums geben sie mit der…→

Facts & EventsDie Berliner Fachhochschulen – vier staatliche und zwei konfessionelle – feiern Geburtstag. Anlässlich des gemeinsamen Jubiläums geben sie mit der…→50 Jahre – 50 Geschichten

-

Facts & Events

© Urania Berlin

Facts & EventsInnovative, kreative und außergewöhnliche Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Design suchen die Urania Berlin und die Berlin Science Week in der…→

© Urania Berlin

Facts & EventsInnovative, kreative und außergewöhnliche Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Design suchen die Urania Berlin und die Berlin Science Week in der…→Tabula rasa – bis zum 10. September bewerben!

-

Facts & Events

© Berlin University Alliance

Facts & Events„Das offene Wissenslabor – für die großen Transformationen unserer Zeit“: Mit ihrer neuen Kampagne macht die Berlin University Alliance…→

© Berlin University Alliance

Facts & Events„Das offene Wissenslabor – für die großen Transformationen unserer Zeit“: Mit ihrer neuen Kampagne macht die Berlin University Alliance…→Berlin University Alliance launcht neue Kampagne

-

Foto: Wissensstadt Berlin 2021/Alexander Rentsch

Unter dem Motto „Berlin will’s wissen" feiert die „Wissensstadt Berlin 2021“ den 200. Geburtstag von Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz. Auch im…→

Foto: Wissensstadt Berlin 2021/Alexander Rentsch

Unter dem Motto „Berlin will’s wissen" feiert die „Wissensstadt Berlin 2021“ den 200. Geburtstag von Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz. Auch im…→„Wissensstadt Berlin 2021“ – Highlights des Herbstprogramms

-

Facts & Events

© Landesarchiv Berlin/Wunstorf

Facts & EventsDie Sprachwissenschaftlerin wurde am 27. Mai im Roten Rathaus vom Regierenden Bürgermeister, Kai Wegner, ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dr.…→

© Landesarchiv Berlin/Wunstorf

Facts & EventsDie Sprachwissenschaftlerin wurde am 27. Mai im Roten Rathaus vom Regierenden Bürgermeister, Kai Wegner, ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dr.…→Berliner Wissenschaftspreis 2023 für Artemis Alexiadou

-

Transfer – Stories

Helena Lopes / Unsplash

Transfer – StoriesEin digitaler Lutscher, zarte Duftnoten per Mail verschicken oder sich den Wind virtuell um die Nase wehen lassen – die Forschung macht’s möglich. Ein…→

Helena Lopes / Unsplash

Transfer – StoriesEin digitaler Lutscher, zarte Duftnoten per Mail verschicken oder sich den Wind virtuell um die Nase wehen lassen – die Forschung macht’s möglich. Ein…→Die Welt mit allen Sinnen digital erleben | 18.06.2019

-

Insights

Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)

InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→

Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)

InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→Das Beste aus der Wissenschaftsmetropole Berlin herausholen

-

Transfer – Stories

© shutterstock/ Studio Romantic

Transfer – StoriesKönnen pflegebedürftige Menschen durch gezielte Bewegung wieder selbständiger werden? Das hat Brain City Botschafter Prof. Dr. Uwe Bettig im Projekt…→

© shutterstock/ Studio Romantic

Transfer – StoriesKönnen pflegebedürftige Menschen durch gezielte Bewegung wieder selbständiger werden? Das hat Brain City Botschafter Prof. Dr. Uwe Bettig im Projekt…→Wieder fit für daheim

-

Insights

© FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University

InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→

© FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University

InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→Brücken schlagen zwischen Oxford und Berlin

-

Transfer – Stories

© SCC Events/Norbert Wilhelmi

Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Gabriele Mielke, Vizepräsidentin der VICTORIA | Internationale Hochschule und zugleich…→

© SCC Events/Norbert Wilhelmi

Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Gabriele Mielke, Vizepräsidentin der VICTORIA | Internationale Hochschule und zugleich…→„Großveranstaltungen betreffen das Leben der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen“

-

Insights Transfer – Stories

© Gorodenkoff / Shutterstock.com

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→

© Gorodenkoff / Shutterstock.com

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→Europäische Testinfrastruktur für KI im Gesundheitswesen

-

Transfer – Stories

Falling Walls Foundation © Judith Schalansky

Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November trifft sich die Welt der Wissenschaft wieder in der Brain City Berlin. Organisationen können sich noch bis zum 31. Juli…→

Falling Walls Foundation © Judith Schalansky

Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November trifft sich die Welt der Wissenschaft wieder in der Brain City Berlin. Organisationen können sich noch bis zum 31. Juli…→„Trau dich, zu wissen“: Berlin Science Week 2022

-

Transfer – Stories

©Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde

Transfer – StoriesDas Kursangebot der HUWISU Summer University ist vielfältig und spannend, die Zielgruppe international: Studierende aus dem Ausland, die für einige…→

©Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde

Transfer – StoriesDas Kursangebot der HUWISU Summer University ist vielfältig und spannend, die Zielgruppe international: Studierende aus dem Ausland, die für einige…→Wenn Berlin zum Seminarraum wird ... | 15.08.2019

-

Facts & Events

Prof. Claudia Langenberg; Prof. Marlis Dürkop-Leptihn; Prof. Gudrun Erzgräber, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Prof. Gesche Joost (v. li. n. re.), Foto: BIH/Konstantin Börner

Facts & EventsEmmanuelle Charpentier, Lise Meitner, Cécile Vogt – viele Berliner Wissenschaftlerinnen haben damals wie heute Bahnberechendes geleistet. Dennoch ist…→

Prof. Claudia Langenberg; Prof. Marlis Dürkop-Leptihn; Prof. Gudrun Erzgräber, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Prof. Gesche Joost (v. li. n. re.), Foto: BIH/Konstantin Börner

Facts & EventsEmmanuelle Charpentier, Lise Meitner, Cécile Vogt – viele Berliner Wissenschaftlerinnen haben damals wie heute Bahnberechendes geleistet. Dennoch ist…→Ausstellung: „Berlin – Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen“

-

Facts & Events

© HTW Berlin/ Alexander Rentsch

Facts & EventsMit 51 Prozent verzeichnet die Brain City Berlin die höchste Quote an Hochschul-Erstabsolventinnen und -absolventen in Deutschland.→

© HTW Berlin/ Alexander Rentsch

Facts & EventsMit 51 Prozent verzeichnet die Brain City Berlin die höchste Quote an Hochschul-Erstabsolventinnen und -absolventen in Deutschland.→Studienerstabschlüsse: Berlin 2023 bundesweit in Spitzenposition

-

Facts & Events

© LNDW/Matthias Frank

Facts & Events200 Jahre Museumsinsel, 100 Jahre Quantenwissenschaft, 50 Jahre UdK Berlin, 25 Jahre LNDW: 2025 feiert die Brain City Berlin gleich mehrere Jubiläen.→

© LNDW/Matthias Frank

Facts & Events200 Jahre Museumsinsel, 100 Jahre Quantenwissenschaft, 50 Jahre UdK Berlin, 25 Jahre LNDW: 2025 feiert die Brain City Berlin gleich mehrere Jubiläen.→Brain City Berlin 2025: unsere Top-10

-

Facts & Events

©Mario Gogh/Unsplash

Facts & EventsGründungen aus Berliner Hochschulen heraus haben eine große Bedeutung für die Wirtschaft in der Region. Wie die hochschulübergreifende…→

©Mario Gogh/Unsplash

Facts & EventsGründungen aus Berliner Hochschulen heraus haben eine große Bedeutung für die Wirtschaft in der Region. Wie die hochschulübergreifende…→Hochschul-Start-ups stärken Berliner Wirtschaft

-

Facts & Events

Berlin Science Week

Facts & EventsMit mehr als 200 Veranstaltungen und über 500 Vortragenden ist die diesjährige Berlin Science Week größer als jemals zuvor. Allerdings ist das…→

Berlin Science Week

Facts & EventsMit mehr als 200 Veranstaltungen und über 500 Vortragenden ist die diesjährige Berlin Science Week größer als jemals zuvor. Allerdings ist das…→Berlin Science Week 2020 – digital und global

-

Facts & Events

©TU Berlin Pressestelle / Dahl

Facts & EventsDie Corona-Pandemie birgt viele Risiken – für Einzelne, aber auch für die Gesellschaft. Doch wie werden die Risiken wahrgenommen? Und wie passen…→

©TU Berlin Pressestelle / Dahl

Facts & EventsDie Corona-Pandemie birgt viele Risiken – für Einzelne, aber auch für die Gesellschaft. Doch wie werden die Risiken wahrgenommen? Und wie passen…→Risikowahrnehmung in der Corona-Krise – Umfrage der TU Berlin

-

Facts & Events

©Agentur Medienlabor/Adam Sevens

Facts & EventsGesucht werden wieder Produkte, Konzepte und Lösungen, die beispielhaft für die Innnovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion…→

©Agentur Medienlabor/Adam Sevens

Facts & EventsGesucht werden wieder Produkte, Konzepte und Lösungen, die beispielhaft für die Innnovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion…→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2022: bis 4. Juli bewerben

-

Facts & Events

© Pelin Asa, Matters of Activity / Max Planck Institute of Colloids and Interfaces

Facts & EventsDie Ausstellungen „Symbiotic Wood“ und „Swamp Things!“ des Exzellenzcluster „Matters of Activity“ betrachten Käferfraß, Pilzbefall und scheinbar…→

© Pelin Asa, Matters of Activity / Max Planck Institute of Colloids and Interfaces

Facts & EventsDie Ausstellungen „Symbiotic Wood“ und „Swamp Things!“ des Exzellenzcluster „Matters of Activity“ betrachten Käferfraß, Pilzbefall und scheinbar…→Inspiriert von Käfern und Moorpflanzen

-

Transfer – Stories

©ESCP EUROPE

Transfer – Stories29.10.2019 | Prof. Dr. Andreas Kaplan ist Brain City Berlin-Botschafter und Rektor der ESCP Europe Business School Berlin. In seiner Forschung…→

©ESCP EUROPE

Transfer – Stories29.10.2019 | Prof. Dr. Andreas Kaplan ist Brain City Berlin-Botschafter und Rektor der ESCP Europe Business School Berlin. In seiner Forschung…→„Wir müssen es schaffen, jeden auf die Reise mitzunehmen“

-

Facts & Events

©ADN Broadcast

Facts & Events31.10.2019 | Bereits zum zweiten Mal fand am 21. September 2019 ein Falling Walls Lab im nordafrikanischen Tunis statt. Organisiert wurde das Event,…→

©ADN Broadcast

Facts & Events31.10.2019 | Bereits zum zweiten Mal fand am 21. September 2019 ein Falling Walls Lab im nordafrikanischen Tunis statt. Organisiert wurde das Event,…→Brain City Botschafterin organisiert 2. Falling Walls Lab in Tunis

-

Facts & Events

LNDW/Irmisch

Facts & EventsDie Lange Nacht der Wissenschaften ist jedes Jahr im Juni eines der Highlights im Eventkalender der Brain City Berlin. In diesem Jahr ist alles…→

LNDW/Irmisch

Facts & EventsDie Lange Nacht der Wissenschaften ist jedes Jahr im Juni eines der Highlights im Eventkalender der Brain City Berlin. In diesem Jahr ist alles…→Lange Nacht der Wissenschaften – in diesem Jahr als Podcast-Reihe

-

Transfer – Stories

Fotocredit: Ortner & Ortner / Siemens

Transfer – StoriesSiemensstadt 2.0 ist ein Ort der Zukunft. Bis 2030 soll auf dem historischen Firmengelände im Nordwesten der Brain City ein moderner, weltoffener…→

Fotocredit: Ortner & Ortner / Siemens

Transfer – StoriesSiemensstadt 2.0 ist ein Ort der Zukunft. Bis 2030 soll auf dem historischen Firmengelände im Nordwesten der Brain City ein moderner, weltoffener…→Siemensstadt 2.0: Forschung und Industrie eng verknüpft

-

Facts & Events Transfer – Stories

© BHT/Zarko Martovic

Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→

© BHT/Zarko Martovic

Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→Lange Nacht der Wissenschaften 2023

-

Facts & Events

©TU Berlin Pressestelle

Facts & Events„Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data“ (BIFOLD) heißt das neue Konstrukt für KI-Spitzenforschung, welches das Berlin Big Data…→

©TU Berlin Pressestelle

Facts & Events„Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data“ (BIFOLD) heißt das neue Konstrukt für KI-Spitzenforschung, welches das Berlin Big Data…→KI-Leuchtturm für Berlin: Millionenförderung durch Bund und Land

-

Talent

Dr. Sana Amairi Pyka | Falling Walls Lab Tunis

TalentBrain City Berlin im Interview mit Dr. Sana Amairi Pyka, die das erste Falling Walls Lab in Tunis veranstaltet hat. Der Sieger wird am 8. November am…→

Dr. Sana Amairi Pyka | Falling Walls Lab Tunis

TalentBrain City Berlin im Interview mit Dr. Sana Amairi Pyka, die das erste Falling Walls Lab in Tunis veranstaltet hat. Der Sieger wird am 8. November am…→Brain City Botschafterin organisiert Falling Walls Lab in Tunis | 07.11.2018

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Berlin Partner / eventfotografen.berlin

Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→

© Berlin Partner / eventfotografen.berlin

Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→UNITE Sciences: Technologietransfer beschleunigen

-

Startup Transfer – Stories

© STOFF2/Kerstin Reisch

Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up STOFF2 will die „Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse“ (ZZE) zur Marktreife bringen und arbeitet dabei auch eng mit der Technischen…→

© STOFF2/Kerstin Reisch

Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up STOFF2 will die „Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse“ (ZZE) zur Marktreife bringen und arbeitet dabei auch eng mit der Technischen…→Der kleine, feine Zwischenschritt

-

Facts & Events

© ZAUM / Christine Weil

Facts & EventsEine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat eine App entwickelt, mit der sich der Pollenflug auf drei Stunden genau…→

© ZAUM / Christine Weil

Facts & EventsEine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat eine App entwickelt, mit der sich der Pollenflug auf drei Stunden genau…→Charité-App „Pollenius“: Citizen Science & Daten aus der Pollenfalle

-

Facts & Events

HU Berlin/Matthias Heyde

Facts & EventsForschung über Wimmelbilder entschlüsseln: Die Humboldt-Universität zu Berlin bietet seit März geführte Touren durch den „Bahnhof der Wissenschaften…→

HU Berlin/Matthias Heyde

Facts & EventsForschung über Wimmelbilder entschlüsseln: Die Humboldt-Universität zu Berlin bietet seit März geführte Touren durch den „Bahnhof der Wissenschaften…→Ausstellungs-Tipp: Wissenschafts-Tour im Untergrund

-

Facts & Events

Bild von Fionn Grosse via Unsplash

Facts & EventsStadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?→

Bild von Fionn Grosse via Unsplash

Facts & EventsStadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?→Stadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?

-

Facts & Events

Berlin Science Week 2025 © Design: Bjoern Wolf / Graphic: Martin Naumann

Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November lädt die Berlin Science Week wieder dazu ein, die Brain City Berlin zu erkunden. Das diesjährige Motto „Beyond Now“.→

Berlin Science Week 2025 © Design: Bjoern Wolf / Graphic: Martin Naumann

Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November lädt die Berlin Science Week wieder dazu ein, die Brain City Berlin zu erkunden. Das diesjährige Motto „Beyond Now“.→Neue Perspektiven eröffnen: Berlin Science Week 2025

-

Facts & Events

©Marcel/Unsplash

Facts & EventsOb Großes Mausohr, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus oder Großer Abendsegler – Fledermäuse fühlen sich in Berlin besonders wohl. Von 25 in…→

©Marcel/Unsplash

Facts & EventsOb Großes Mausohr, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus oder Großer Abendsegler – Fledermäuse fühlen sich in Berlin besonders wohl. Von 25 in…→Bis zum 8. März bewerben: Fledermaus-Hauptstadt sucht Hobbyforscher

-

Facts & Events

shutterstock.com©NicoEINino

Facts & EventsIm Projekt „OpinionGPT" untersuchen Forschende der HU Berlin, wie sich vorurteilsgeprägte Trainingsdaten auf die Antworten von Künstlicher Intelligenz…→

shutterstock.com©NicoEINino

Facts & EventsIm Projekt „OpinionGPT" untersuchen Forschende der HU Berlin, wie sich vorurteilsgeprägte Trainingsdaten auf die Antworten von Künstlicher Intelligenz…→Bewusst voreingenommen

-

Facts & Events

© Berlin University Alliance / Matthias Heyde

Facts & EventsDie Entscheidung ist gefallen: Die Brain City Berlin geht mit fünf Forschungs-Clustern in die nächste Runde der Exzellenzförderung von Bund und…→

© Berlin University Alliance / Matthias Heyde

Facts & EventsDie Entscheidung ist gefallen: Die Brain City Berlin geht mit fünf Forschungs-Clustern in die nächste Runde der Exzellenzförderung von Bund und…→Exzellenzstrategie: Berlin künftig mit 5 Clustern dabei

-

Transfer – Stories

EUREF AG©Gasometertour.de

Transfer – StoriesAuf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft an klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Lösungen für…→

EUREF AG©Gasometertour.de

Transfer – StoriesAuf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft an klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Lösungen für…→Energiewende zum Anfassen

-

Facts & Events

© ESMT Berlin/Fotografin: Annette Korrol

Facts & EventsSchöner Erfolg auch für die Brain City Berlin: Özlem Bedre-Defolie, Associate Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der internationalen…→

© ESMT Berlin/Fotografin: Annette Korrol

Facts & EventsSchöner Erfolg auch für die Brain City Berlin: Özlem Bedre-Defolie, Associate Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der internationalen…→Dominanten Plattformen auf der Spur: ESMT-Professorin erhält rund 1,5 Millionen Euro Förderung | 11.09.2019

-

Facts & Events

© SPB/Natalie Toczek

Facts & Events100 Jahre Planetarium: Am 21. Oktober feiert das Berliner Zeiss-Großplanetarium das Sternenschau-Jubiläum mit einem bunten Programm aus Astronomie,…→

© SPB/Natalie Toczek

Facts & Events100 Jahre Planetarium: Am 21. Oktober feiert das Berliner Zeiss-Großplanetarium das Sternenschau-Jubiläum mit einem bunten Programm aus Astronomie,…→Umsonst ins All reisen

-

Facts & Events

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 30. Mai bis 3. Juni 2022 können sich Schulabsolventinnen auf der Berliner Woche der Studienorientierung umfassend über die Studienangebote an den…→

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 30. Mai bis 3. Juni 2022 können sich Schulabsolventinnen auf der Berliner Woche der Studienorientierung umfassend über die Studienangebote an den…→Berliner Woche der Studienorientierung

-

Insights Transfer – Stories

© edelVIZ

Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→

© edelVIZ

Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→Think Tank für die Ernährung der Zukunft

-

Facts & Events

© Berlin Partner / Elvina Kulinicenko

Facts & EventsIm Oktober/November fiel der Startschuss für den Bau von gleich drei prominenten Forschungsgebäuden in Berlin, ein weiteres wurde eröffnet. Ein…→

© Berlin Partner / Elvina Kulinicenko

Facts & EventsIm Oktober/November fiel der Startschuss für den Bau von gleich drei prominenten Forschungsgebäuden in Berlin, ein weiteres wurde eröffnet. Ein…→Schaufenster, Hubs und Innovationsplattformen: Was ist neu in der Brain City Berlin?

-

Facts & Events

©Samuel Henne

Facts & EventsDie Ausstellung MACHT NATUR im Berliner STATE Studio thematisiert das Unbehagen, das viele von uns angesichts des Eingriffs des Menschen in die Natur…→

©Samuel Henne

Facts & EventsDie Ausstellung MACHT NATUR im Berliner STATE Studio thematisiert das Unbehagen, das viele von uns angesichts des Eingriffs des Menschen in die Natur…→MACHT NATUR – eine Ausstellung, die Fragen stellt

-

Talent Facts & Events

© WISTA Management GmbH

Talent Facts & EventsDissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz.→

© WISTA Management GmbH

Talent Facts & EventsDissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz.→Dissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz

-

Insights

© WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner

InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→

© WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner

InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→Blaupause für Zukunft

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→

Science Community. Interview mit Festival-Leiterin…Wissenschaft für den Dialog mit der Gesellschaft öffnen

-

Facts & Events

© Berlin University Alliance

Facts & EventsAb dem 10. Oktober 2025 präsentiert die Ausstellung „On Water. WasserWissen in Berlin“ im Humboldt Labor ganz neue Perspektiven auf das Element…→

© Berlin University Alliance

Facts & EventsAb dem 10. Oktober 2025 präsentiert die Ausstellung „On Water. WasserWissen in Berlin“ im Humboldt Labor ganz neue Perspektiven auf das Element…→„On Water“: Wasser neu denken

-

Facts & Events

LNDW / Freie Universität Berlin © Rolf Schulten

Facts & EventsFreiheit, Zeit oder Wissenstransfer – auch 2024 stehen im Veranstaltungskalender der Brain City Berlin wieder viele spannende Themen und Events.→

LNDW / Freie Universität Berlin © Rolf Schulten

Facts & EventsFreiheit, Zeit oder Wissenstransfer – auch 2024 stehen im Veranstaltungskalender der Brain City Berlin wieder viele spannende Themen und Events.→Brain City Berlin 2024: unsere Top-10

-

Insights

© Ernestine von der Osten-Sacken

InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→

© Ernestine von der Osten-Sacken

InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→Weihnachtsessen: bitte keine Überraschungen!

-

Facts & Events

©Fotowerk – AdobeStock

Facts & EventsGleich drei neue Gesundheitsstudiengänge starten zum Wintersemester 2020/21 an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin).→

©Fotowerk – AdobeStock

Facts & EventsGleich drei neue Gesundheitsstudiengänge starten zum Wintersemester 2020/21 an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin).→Jetzt bewerben: 3 neue Gesundheitsstudiengänge an der ASH Berlin

-

Transfer – Stories

Anna Raysyan privat

Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Anna Raysyan lebt seit 3,5 Jahren in Berlin. Sie ist Doktorandin an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung…→

Anna Raysyan privat

Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Anna Raysyan lebt seit 3,5 Jahren in Berlin. Sie ist Doktorandin an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung…→Gastbeitrag: „Berlin mag die Mutigen!"

-

Transfer – Stories

Adi Goldstein auf Unsplash

Transfer – StoriesDie StadtManufaktur Berlin vereint Forschungsprojekte der TU Berlin unter einem Dach. Langfristiges Ziel dieser „offenen Laborsituation“: die Brain…→

Adi Goldstein auf Unsplash

Transfer – StoriesDie StadtManufaktur Berlin vereint Forschungsprojekte der TU Berlin unter einem Dach. Langfristiges Ziel dieser „offenen Laborsituation“: die Brain…→Wissenschaft im Austausch mit der Stadt

-

Startup Transfer – Stories

© Quantistry

Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up Quantistry ermöglicht chemische Experimente im digitalen Raum mithilfe Künstlicher Intelligenz und quantenchemischer…→

© Quantistry

Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up Quantistry ermöglicht chemische Experimente im digitalen Raum mithilfe Künstlicher Intelligenz und quantenchemischer…→Das Chemielabor in der Wolke

-

Facts & Events Transfer – Stories

© HTW/ZfS

Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→

© HTW/ZfS

Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→Ideen für Berlins Zukunft

-

Facts & Events

Credit: ThisisEngeneering RAEng on Unsplash

Facts & EventsEs gilt als eines der wichtigsten Instrumente der Berliner Hochschulgleichstellungspolitk: Das „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit…→

Credit: ThisisEngeneering RAEng on Unsplash

Facts & EventsEs gilt als eines der wichtigsten Instrumente der Berliner Hochschulgleichstellungspolitk: Das „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit…→Berliner Chancengleichheitsprogramm verlängert

-

Insights Transfer – Stories Innovationen

© Berlin Partner

Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→

© Berlin Partner

Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→BERLIN QUANTUM: neue Initiative für Quantentechnologien

-

Transfer – Stories

(V.li.n.re.) Prof. Christian Matzdorf, Polizeikommissar Turgay Akkaya, Stefan Graf Finck von Finckenstein, Foto: HWR Berlin / Sylke Schumann

Transfer – StoriesPolizeikommissar Turgay Akkaya hat im Rahmen seines Bachelor-Projekts an der HWR Berlin eine Anti-Stalking-App entwickelt. Für den hohen Praxisbezug…→

(V.li.n.re.) Prof. Christian Matzdorf, Polizeikommissar Turgay Akkaya, Stefan Graf Finck von Finckenstein, Foto: HWR Berlin / Sylke Schumann

Transfer – StoriesPolizeikommissar Turgay Akkaya hat im Rahmen seines Bachelor-Projekts an der HWR Berlin eine Anti-Stalking-App entwickelt. Für den hohen Praxisbezug…→Eine präventive App gegen Stalking

-

Facts & Events

© UdK Berlin / Design: Ira Göller und Sophie Pischel

Facts & EventsAm 8. Februar startet die Universität der Künste Berlin in ihr Jubiläumsjahr. Mit fachbereichsübergreifenden Performances, Tanz, Theater,…→

© UdK Berlin / Design: Ira Göller und Sophie Pischel

Facts & EventsAm 8. Februar startet die Universität der Künste Berlin in ihr Jubiläumsjahr. Mit fachbereichsübergreifenden Performances, Tanz, Theater,…→50 Jahre: UdK Berlin feiert Vielfalt ihrer Disziplinen

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Transfer Week

Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→

© Transfer Week

Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→Impulse setzen für Kooperationen: Transfer Week 2022

-

Insights Facts & Events

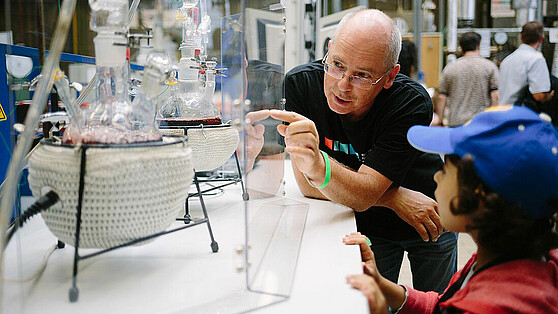

© Ernestine von der Osten-Sacken

Insights Facts & EventsEs geht um die Ernährung der Zukunft: Im Verbundprojekt CUBES Circle erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie etablierte…→

© Ernestine von der Osten-Sacken

Insights Facts & EventsEs geht um die Ernährung der Zukunft: Im Verbundprojekt CUBES Circle erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie etablierte…→Tomaten und Fische im Zero-Waste-Kreislauf

-

Facts & Events

Foto: LAGeSo/Dirk Laessig

Facts & EventsDie Preisträger:innen sind: Caroline Frädrich und Prof. Dr. Josef Köhrle vom Institut für Experimentelle Endokrinologie der Charité –…→

Foto: LAGeSo/Dirk Laessig

Facts & EventsDie Preisträger:innen sind: Caroline Frädrich und Prof. Dr. Josef Köhrle vom Institut für Experimentelle Endokrinologie der Charité –…→„Berliner Forschungspreis für Alternativen zu Tierversuchen“: Projekt von Charité und BfR gewinnt

-

shutterstock © Konstantin Yuganov

Beim Shoppen im Netz die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten, ist nicht einfach. Der KI-basierte Green Consumption Assistant soll Konsumentinnen und…→

shutterstock © Konstantin Yuganov

Beim Shoppen im Netz die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten, ist nicht einfach. Der KI-basierte Green Consumption Assistant soll Konsumentinnen und…→Grüne Produktempfehlungen per KI

-

Facts & Events

©Futurium/David von Becker

Facts & EventsDie Zukunft beschäftigt wohl jeden von uns, denn die Zukunft geht uns alle an. Im gestern in der Brain City Berlin eröffneten Futurium kann sich jeder…→

©Futurium/David von Becker

Facts & EventsDie Zukunft beschäftigt wohl jeden von uns, denn die Zukunft geht uns alle an. Im gestern in der Brain City Berlin eröffneten Futurium kann sich jeder…→Öffentlicher Denkraum in der Brain City Berlin: Futurium eröffnet | 06.09.2019

-

Insights Transfer – Stories

© LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan

Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→

© LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan

Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→Garten-Kunst aus der Insektenperspektive

-

Facts & Events

SOWG © Sarah Rauch/LOC

Facts & Events#ZusammenUnschlagbar: Vom 17. bis zum 25. Juni finden in der Sportmetropole Berlin die Special Olympics World Games 2023 statt. Auch…→

SOWG © Sarah Rauch/LOC

Facts & Events#ZusammenUnschlagbar: Vom 17. bis zum 25. Juni finden in der Sportmetropole Berlin die Special Olympics World Games 2023 statt. Auch…→Als Forscher:in zu den Special Olympics World Games

-

Transfer – Stories

© AW Creative on Unsplash

Transfer – StoriesDas Studium oder eine Lehr- bzw. Forschungstätigkeit mit der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen zu vereinbaren, ist keine leichte…→

© AW Creative on Unsplash

Transfer – StoriesDas Studium oder eine Lehr- bzw. Forschungstätigkeit mit der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen zu vereinbaren, ist keine leichte…→Von der Tierparkschule bis zum Mutterschutz – familienfreundliche Hochschulen

-

Insights Transfer – Stories

© Kai Müller Photography

Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→

© Kai Müller Photography

Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→airpuls: 5-G-Lösungen aus der Forschung

-

Transfer – Stories

Foto: Ernestine von der Osten-Sacken (vdo)

Transfer – StoriesIm Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC sitzen rund 50 Start-ups. Die Vernetzung am Standort ist ausgesprochen gut, denn das CHIC gehört zu einem…→

Foto: Ernestine von der Osten-Sacken (vdo)

Transfer – StoriesIm Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC sitzen rund 50 Start-ups. Die Vernetzung am Standort ist ausgesprochen gut, denn das CHIC gehört zu einem…→CHIC – Gründungszentrum am Zukunftsort

-

Insights Transfer – Stories

© Berlin Partner

Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→

© Berlin Partner

Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→AMBER: Vernetzung von Spitzenforschung und Industrie

-

Facts & Events

Matthias Heyde, HU Berlin

Facts & EventsWissenschaftlich wimmelt es derzeit im neuen U-Bahnhof Unter den Linden. Eine Ausstellung der Humboldt-Universität zu Berlin zeigt Suchbilder zu…→

Matthias Heyde, HU Berlin

Facts & EventsWissenschaftlich wimmelt es derzeit im neuen U-Bahnhof Unter den Linden. Eine Ausstellung der Humboldt-Universität zu Berlin zeigt Suchbilder zu…→Ausstellungs-Tipp: Wissenschaft im Untergrund

-

Facts & Events

© Falling Walls Foundation

Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften oder Greentech Festival – das Berliner Wissenschaftsjahr 2020 verspricht mindestens so spannend…→

© Falling Walls Foundation

Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften oder Greentech Festival – das Berliner Wissenschaftsjahr 2020 verspricht mindestens so spannend…→Brain City Berlin 2020: 10 Event-Highlights

-

Facts & Events

© Christop Sapp (denXte)

Facts & EventsProf. Dr. Barbara Vetter von der FU Berlin und Prof. Dr. Klaus-Robert Müller von der TU Berlin erhalten den wichtigsten deutschen…→

© Christop Sapp (denXte)

Facts & EventsProf. Dr. Barbara Vetter von der FU Berlin und Prof. Dr. Klaus-Robert Müller von der TU Berlin erhalten den wichtigsten deutschen…→Leibniz-Preise für Philosophin und Informatiker aus Berlin

-

Transfer – Stories

Foto: Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH

Transfer – StoriesDer Campus Berlin-Buch im Norden der Brain City Berlin entwickelt sich zu einem der größten Wirtschafts- und Forschungsstandorte für Life Sciences in…→

Foto: Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH

Transfer – StoriesDer Campus Berlin-Buch im Norden der Brain City Berlin entwickelt sich zu einem der größten Wirtschafts- und Forschungsstandorte für Life Sciences in…→Lebendiges Gesundheitsnetzwerk

-

Transfer – Stories

HIIG

Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Forschungsdirektor im Bereich „Internet und Medienregulierung“ am Alexander von Humboldt Institut…→

HIIG

Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Forschungsdirektor im Bereich „Internet und Medienregulierung“ am Alexander von Humboldt Institut…→„Ein nachhaltiges Ziel unserer Arbeit ist es, zu verdeutlichen, was die Technik eigentlich kann“

-

Facts & Events Transfer – Stories

© BSBI

Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→

© BSBI

Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→KI-Konferenz an der Berlin School of Business & Innovation

-

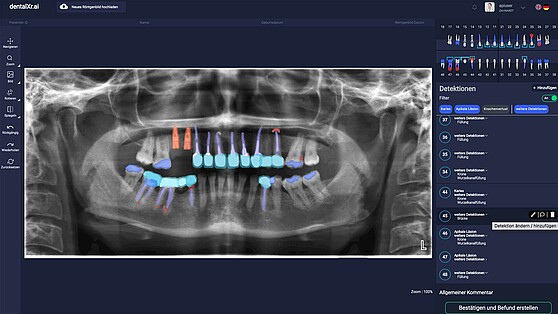

Transfer – Stories

dentalXr.ai

Transfer – StoriesdentalXrai ist das erste zahnmedizinische Start-up, das sich aus der Charité heraus gegründet hat. Auf den Weg gebracht wurde es über den Accelerator…→

dentalXr.ai

Transfer – StoriesdentalXrai ist das erste zahnmedizinische Start-up, das sich aus der Charité heraus gegründet hat. Auf den Weg gebracht wurde es über den Accelerator…→Mit künstlicher Intelligenz gegen Karies & Co.

-

Transfer – Stories

Foto: Christina Lüdtke privat

Transfer – StoriesVier Universitäten, ein Verbund: Das Netzwerk „Science & Startups“ bündelt die Gründungs-Services der in der Berlin University Alliance vereinten…→

Foto: Christina Lüdtke privat

Transfer – StoriesVier Universitäten, ein Verbund: Das Netzwerk „Science & Startups“ bündelt die Gründungs-Services der in der Berlin University Alliance vereinten…→Breite Unterstützung für Hochschul-Start-ups

-

Facts & Events

©visitBerlin/Sarah Lindemann

Facts & EventsReallabore bringen Wissenschaftler*innen mit Akteur*innen aus der Praxis zusammen, um im experimentellen Umfeld Lösungen für die Fragen von morgen zu…→

©visitBerlin/Sarah Lindemann

Facts & EventsReallabore bringen Wissenschaftler*innen mit Akteur*innen aus der Praxis zusammen, um im experimentellen Umfeld Lösungen für die Fragen von morgen zu…→Ausstellung „StadtManufaktur Berlin" – Experimentieren für eine lebenswerte Metropole

-

Insights Transfer – Stories

Shutterstock © optimarc

Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→

Shutterstock © optimarc

Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→Blick über den Tellerrand hinaus

-

Facts & Events

© wörner traxler richter planungsgesellschaft mbH

Facts & EventsDie Charité – Universitätsmedizin Berlin und das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) bündeln ihre Kompetenzen. Bis 2028 soll in Nähe des Westhafens für…→

© wörner traxler richter planungsgesellschaft mbH

Facts & EventsDie Charité – Universitätsmedizin Berlin und das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) bündeln ihre Kompetenzen. Bis 2028 soll in Nähe des Westhafens für…→Neues Herzzentrum für Berlin

-

Facts & Events Transfer – Stories

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→Neues DLR-Institut für Weltraumforschung

-

Facts & Events

Foto: Futurium © David von Becker

Facts & EventsSommerferien – sechs Wochen, in denen wir die Brain City Berlin einmal ganz neu erkunden können. Und das nicht nur am Wannsee oder Müggelsee. Für…→

Foto: Futurium © David von Becker

Facts & EventsSommerferien – sechs Wochen, in denen wir die Brain City Berlin einmal ganz neu erkunden können. Und das nicht nur am Wannsee oder Müggelsee. Für…→5 Tipps für die Ferien

-

Facts & Events

© WZB/David Ausserhofer

Facts & EventsDer Politikwissenschaftler Michael Zürn hat den Berliner Wissenschaftspreis 2021 erhalten. Der Nachwuchspreis ging an die Theologin Mira Sievers.→

© WZB/David Ausserhofer

Facts & EventsDer Politikwissenschaftler Michael Zürn hat den Berliner Wissenschaftspreis 2021 erhalten. Der Nachwuchspreis ging an die Theologin Mira Sievers.→Berliner Wissenschaftspreis 2021 für Michael Zürn

-

Facts & Events

© BHT / Simone M. Neumann

Facts & EventsHier gleich drei aktuelle News, in denen unsere Brain City Botschafterinnen und Botschafter eine tragende Rolle spielen.→

© BHT / Simone M. Neumann

Facts & EventsHier gleich drei aktuelle News, in denen unsere Brain City Botschafterinnen und Botschafter eine tragende Rolle spielen.→UNITE und mehr: 3 x Neues

-

Transfer – Stories

©Credit Silke Oßwald/FMP

Transfer – StoriesProfessor Dr. Volker Haucke, Direktor am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Professor für Molekulare Pharmakologie an…→

©Credit Silke Oßwald/FMP

Transfer – StoriesProfessor Dr. Volker Haucke, Direktor am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Professor für Molekulare Pharmakologie an…→Im Spagat zwischen Detail und Gesamtkonzept

-

Transfer – Stories

© Pocky Lee on Unsplash

Transfer – StoriesGeisterspiele vor leeren Rängen, virtuelle Marathons und Eventverschiebungen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spitzen- und Breitensport…→

© Pocky Lee on Unsplash

Transfer – StoriesGeisterspiele vor leeren Rängen, virtuelle Marathons und Eventverschiebungen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spitzen- und Breitensport…→„Jetzt schlägt die Stunde der Innovator*innen“

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→Mit Fokus auf Kunst & Wissenschaft: Berlin Science Week 2023

-

Talent

TU Berlin | U. Dahl

TalentDie Internationale Post-Doc Initiative der Technischen Universität Berlin richtet sich an Wissenschaftlerinnen aus aller Welt. Im Rahmen des TU…→

TU Berlin | U. Dahl

TalentDie Internationale Post-Doc Initiative der Technischen Universität Berlin richtet sich an Wissenschaftlerinnen aus aller Welt. Im Rahmen des TU…→IPODI – TU Berlin fördert internationale Wissenschaftlerinnen | 14.05.2018

-

Facts & Events

© ASH Berlin

Facts & EventsDas neue Erweiterungsgebäude der ASH Berlin soll Platz für rund 1.700 Studierende und eine neue Mensa schaffen. Im Sommer 2024 soll das Gebäude fertig…→

© ASH Berlin

Facts & EventsDas neue Erweiterungsgebäude der ASH Berlin soll Platz für rund 1.700 Studierende und eine neue Mensa schaffen. Im Sommer 2024 soll das Gebäude fertig…→Alice Salomon Hochschule feiert Richtfest

-

Transfer – Stories

©Ivar Veermäe / Centre for Entrepreneurship

Transfer – StoriesUm herauszufinden, welche wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftsbasierte Ausgründungen für Berlin und Brandenburg haben, führen insgesamt zehn…→

©Ivar Veermäe / Centre for Entrepreneurship

Transfer – StoriesUm herauszufinden, welche wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftsbasierte Ausgründungen für Berlin und Brandenburg haben, führen insgesamt zehn…→„Vor allem die Gesellschaft profitiert von Hightech-Start-ups“– Gründungsumfrage der Hochschulen geht in die dritte Runde

-

Insights Transfer – Stories

© Stefan Schostok

Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→

© Stefan Schostok

Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→Angehörigen von Strafgefangenen eine wissenschaftliche Stimme verleihen

-

Facts & Events

©Syda Productions7stock.adobe.com

Facts & EventsDie Hochschulen der Brain City Berlin kehren zum Präsenzunterricht zurück. Das haben die Berliner Hochschulen und die Senatsverwaltung für…→

©Syda Productions7stock.adobe.com

Facts & EventsDie Hochschulen der Brain City Berlin kehren zum Präsenzunterricht zurück. Das haben die Berliner Hochschulen und die Senatsverwaltung für…→Der Campus wird wieder lebendig

-

Insights Transfer – Stories

© Berlin Partner/Wüstenhagen

Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→

© Berlin Partner/Wüstenhagen

Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→Brain City Berlin launcht neue Kampagnenmotive

-

Facts & Events

FU Berlin © Stephan Niespodziany, www.rejoyce.berlin

Facts & EventsDigital, hybrid oder live vor Ort – es wird auf jeden Fall spannend! Wir haben die Highlights für Sie zusammengestellt.→

FU Berlin © Stephan Niespodziany, www.rejoyce.berlin

Facts & EventsDigital, hybrid oder live vor Ort – es wird auf jeden Fall spannend! Wir haben die Highlights für Sie zusammengestellt.→Brain City Berlin 2021: die Top-10 Events

-

Insights Transfer – Stories

© ASH Berlin/Cristián Pérez

Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→

© ASH Berlin/Cristián Pérez

Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→SAGE – ein soziales Dreier-Bündnis

-

Insights Transfer – Stories

@ Ernestine von der Osten-Sacken

Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→

@ Ernestine von der Osten-Sacken

Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→Mit den Ohren sehen

-

Insights Transfer – Stories

CCC © Michael Reinhardt

Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→

CCC © Michael Reinhardt

Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→„Klimatransformation ist ein Marathon“

-

Facts & Events

UVB 2019 / André Wagenzik

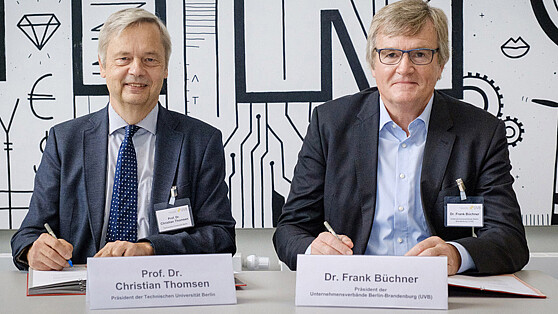

Facts & EventsDie Brain City Berlin gilt bundesweit als einer der wichtigsten Standorte für Künstliche Intelligenz. Um den Technologietransfer zwischen Wissenschaft…→

UVB 2019 / André Wagenzik

Facts & EventsDie Brain City Berlin gilt bundesweit als einer der wichtigsten Standorte für Künstliche Intelligenz. Um den Technologietransfer zwischen Wissenschaft…→Den Digitalen Wandel beschleunigen: TU Berlin und Unternehmensverbände intensivieren Kooperation | 02.10.2019

-

Transfer – Stories

Foto: "Lucid Dream", Elena Kunau und Mariya Yordanova

Transfer – StoriesARTIFICIAL REALITY – VIRTUAL INTELLIGENCE heißt die Ausstellung, die vom 8. bis 12. September im Rahmen des Ars Electronica Garden Berlin zu sehen…→

Foto: "Lucid Dream", Elena Kunau und Mariya Yordanova

Transfer – StoriesARTIFICIAL REALITY – VIRTUAL INTELLIGENCE heißt die Ausstellung, die vom 8. bis 12. September im Rahmen des Ars Electronica Garden Berlin zu sehen…→Interaktion durch Emotion

-

Facts & Events

Foto: Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog

Facts & EventsLeinen los! Vom 3. bis 8. Mai ankert die MS Wissenschaft in der Brain City Berlin. Anschließend startet das schwimmende Science Center wieder auf…→

Foto: Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog

Facts & EventsLeinen los! Vom 3. bis 8. Mai ankert die MS Wissenschaft in der Brain City Berlin. Anschließend startet das schwimmende Science Center wieder auf…→Ausstellungs-Tipp: MS Wissenschaft in Berlin

-

Credit: Campus Berlin-Buch/Patrick Meinhold

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltungen für die Lange Nacht der Wissenschaften 2021 abgesagt werden.…→

Credit: Campus Berlin-Buch/Patrick Meinhold

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltungen für die Lange Nacht der Wissenschaften 2021 abgesagt werden.…→130 digitale Aha-Momente aus der Brain City Berlin

-

Wissen/Wissenschaft im Dialog/Chris Lawton

Bürgerforscher*innen aufgepasst: Am 14. und 15. Oktober 2020 lädt das Citizen-Science-Festival in der Berliner Kulturbrauerei Kinder, Jugendliche und…→

Wissen/Wissenschaft im Dialog/Chris Lawton

Bürgerforscher*innen aufgepasst: Am 14. und 15. Oktober 2020 lädt das Citizen-Science-Festival in der Berliner Kulturbrauerei Kinder, Jugendliche und…→Ferien-Tipp: Mitforschen! auf dem Citizen-Science-Festival

-

Insights

Foto: privat

InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→

Foto: privat

InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→New Work – neue Arbeitskonzepte für zukunftsfähige Unternehmenskulturen

-

Facts & Events Transfer – Stories

© CeRRI 2024

Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→

© CeRRI 2024

Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→„Transfer 1000“: Studie zum Wissenschaftstransfer

-

Facts & Events

LNDM: Kulturprojekte © Christian Kielmann

Facts & EventsLangeweile in den Ferien? Die Brain City Berlin bietet jede Menge Abwechslung! Hier unsere Ferien-Favoriten.→

LNDM: Kulturprojekte © Christian Kielmann

Facts & EventsLangeweile in den Ferien? Die Brain City Berlin bietet jede Menge Abwechslung! Hier unsere Ferien-Favoriten.→10 Tipps für den Sommer

-

Facts & Events

ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Facts & EventsBerliner Hochschulen liegen in puncto Gleichstellung über dem bundesweiten Schnitt. 2020 besetzten die staatlichen Hochschulen in der Brain City…→

ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Facts & EventsBerliner Hochschulen liegen in puncto Gleichstellung über dem bundesweiten Schnitt. 2020 besetzten die staatlichen Hochschulen in der Brain City…→Hauptstadt der Professorinnen

-

Facts & Events

Foto: Falling Walls Foundation

Facts & EventsVom 1. bis 10. November macht das internationale Festival Wissenschaft erlebbar. Mit 500 Sprecherinnen und Sprechern aus aller Welt und mehr als 200…→

Foto: Falling Walls Foundation

Facts & EventsVom 1. bis 10. November macht das internationale Festival Wissenschaft erlebbar. Mit 500 Sprecherinnen und Sprechern aus aller Welt und mehr als 200…→Berlin Science Week 2021: viele spannende Highlights

-

Transfer – Stories

Berlin University Alliance/Matthias Heyde

Transfer – StoriesGemeinsam ist man stärker. Und auch erfolgreicher. Als „Berlin University Alliance“ bewarben sich die Technische Universität Berlin, die Freie…→

Berlin University Alliance/Matthias Heyde

Transfer – StoriesGemeinsam ist man stärker. Und auch erfolgreicher. Als „Berlin University Alliance“ bewarben sich die Technische Universität Berlin, die Freie…→Herzlichen Glückwunsch: „Berlin University Alliance“ erhält Exzellenzförderung |19.07.2019

-

Transfer – Stories

Credt: Startup Incubator Berlin

Transfer – StoriesDer Startup Incubator Berlin (SIB) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin bringt Gründer-Teams besonders erfolgreich an den Start – wie die…→

Credt: Startup Incubator Berlin

Transfer – StoriesDer Startup Incubator Berlin (SIB) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin bringt Gründer-Teams besonders erfolgreich an den Start – wie die…→„Wir bringen Ideen an den Markt“

-

Transfer – Stories

Tim Landgraf

Transfer – StoriesDie Brain City Berlin gilt als einer der führenden Standorte für Künstliche Intelligenz in Deutschland. An zahlreichen Instituten, Universitäten und…→

Tim Landgraf

Transfer – StoriesDie Brain City Berlin gilt als einer der führenden Standorte für Künstliche Intelligenz in Deutschland. An zahlreichen Instituten, Universitäten und…→Von Fischen, Bienen und selbstfahrenden Autos | 07.06.2019

-

Transfer – Stories

Franziska Sattler

Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafterin Franziska Sattler über ihre Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch mit Wissenschaft“ im Museum für Naturkunde…→

Franziska Sattler

Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafterin Franziska Sattler über ihre Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch mit Wissenschaft“ im Museum für Naturkunde…→„Die Wissenschaft braucht das Vertrauen der Gesellschaft“

-

Facts & Events

©Marvin Meyer/Unsplash

Facts & EventsSo viele Studierende wie noch nie werden voraussichtlich zum Wintersemester 2019/20 an den Hochschulen und Universitäten der Brain City Berlin…→

©Marvin Meyer/Unsplash

Facts & EventsSo viele Studierende wie noch nie werden voraussichtlich zum Wintersemester 2019/20 an den Hochschulen und Universitäten der Brain City Berlin…→Semesterstart: 195.000 Studierende erwartet | 17.10.2019

-

Startup

alvaro reyes on unsplash

StartupOb Kniffelspiel oder Sudoku – Gehirntraining gibt es bereits seit Jahrzehnten. Das Berliner Start-up NeuroNation bietet es per Web oder App. Das…→

alvaro reyes on unsplash

StartupOb Kniffelspiel oder Sudoku – Gehirntraining gibt es bereits seit Jahrzehnten. Das Berliner Start-up NeuroNation bietet es per Web oder App. Das…→Fitness-Training für das Hirn | 21.05.2019

-

Facts & Events

© Futurium/Ali Ghandtschi

Facts & EventsFür all diejenigen, die für die Pfingstfeiertage noch nichts Konkretes geplant haben – hier ein paar Empfehlungen der Brain City-Redaktion, um…→

© Futurium/Ali Ghandtschi

Facts & EventsFür all diejenigen, die für die Pfingstfeiertage noch nichts Konkretes geplant haben – hier ein paar Empfehlungen der Brain City-Redaktion, um…→5 Tipps: zu Pfingsten in der Brain City Berlin

-

Insights Transfer – Stories

© QAH

Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→

© QAH

Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→Tradition meets Innovation

-

Facts & Events

© Adobe Stock/stockartstudio

Facts & EventsDie Humboldt-Universität zu Berlin hat den Frauenanteil an den Professuren in rund 15 Jahren fast verdoppelt. Bei den wissenschaftlichen…→

© Adobe Stock/stockartstudio

Facts & EventsDie Humboldt-Universität zu Berlin hat den Frauenanteil an den Professuren in rund 15 Jahren fast verdoppelt. Bei den wissenschaftlichen…→HU Berlin: mehr Frauen in der Wissenschaft

-

Facts & Events

Credit: Berlin Partner/Wüstenhagen

Facts & EventsAm 23. und 24. März lädt das CityLAB Berlin Forscher*innen und Smart-City-Expert*innen zu einer Online-Konferenz ein. Die Ergebnisse sollen in die…→

Credit: Berlin Partner/Wüstenhagen

Facts & EventsAm 23. und 24. März lädt das CityLAB Berlin Forscher*innen und Smart-City-Expert*innen zu einer Online-Konferenz ein. Die Ergebnisse sollen in die…→Internationales Symposium zum Thema Smart City

-

Insights Transfer – Stories

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→Generative KI in Forschung und Lehre stärken

-

Transfer – Stories

Susanne Plaumann (privat)

Transfer – StoriesEin Interview mit Brain City-Botschafterin Susanne Plaumann M.A., Zentrale Frauenbeauftragte an der Beuth Hochschule für Technik Berlin, anlässlich…→

Susanne Plaumann (privat)

Transfer – StoriesEin Interview mit Brain City-Botschafterin Susanne Plaumann M.A., Zentrale Frauenbeauftragte an der Beuth Hochschule für Technik Berlin, anlässlich…→„Karrieren sind für Wissenschaftlerinnen heute planbarer“

-

Transfer – Stories

HZB/M. Setzpfandt

Transfer – StoriesIn Zeiten von Fake News und pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen fällt es vielen Menschen schwer, seriöse von unseriösen Inhalten zu…→

HZB/M. Setzpfandt

Transfer – StoriesIn Zeiten von Fake News und pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen fällt es vielen Menschen schwer, seriöse von unseriösen Inhalten zu…→„Wissenschaft muss neugierig machen“ | 11.06.2019

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Berlin Partner

Facts & Events Transfer – StoriesMit einem neuen Imagefilm startet Brain City Berlin ins Jahr 2023. Protagonistinnen und Protagonisten des Videos sind unsere Brain…→

© Berlin Partner