-

© Ernestine von der Osten-Sacken

23.07.2025Tomaten und Fische im Zero-Waste-Kreislauf

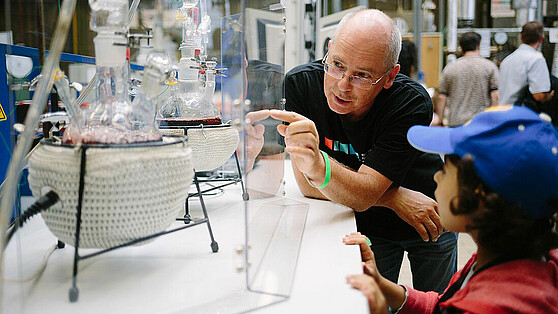

Es geht um die Ernährung der Zukunft: Im Projekt CUBES Circle erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Albrecht-Daniel-Thaer-Instituts für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, wie etablierte Agrarproduktionssysteme miteinander verbunden werden können: intelligent, effizient und nachhaltig. Das Prinzip haben sie von der Natur abgeschaut, in der Abfälle ein wichtiger Teil des Ernährungskreislaufs sind. Brain City Botschafter Prof. Dr. Dr. Christian Ulrichs koordiniert das Projekt, in das weitere deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen eingebunden sind.

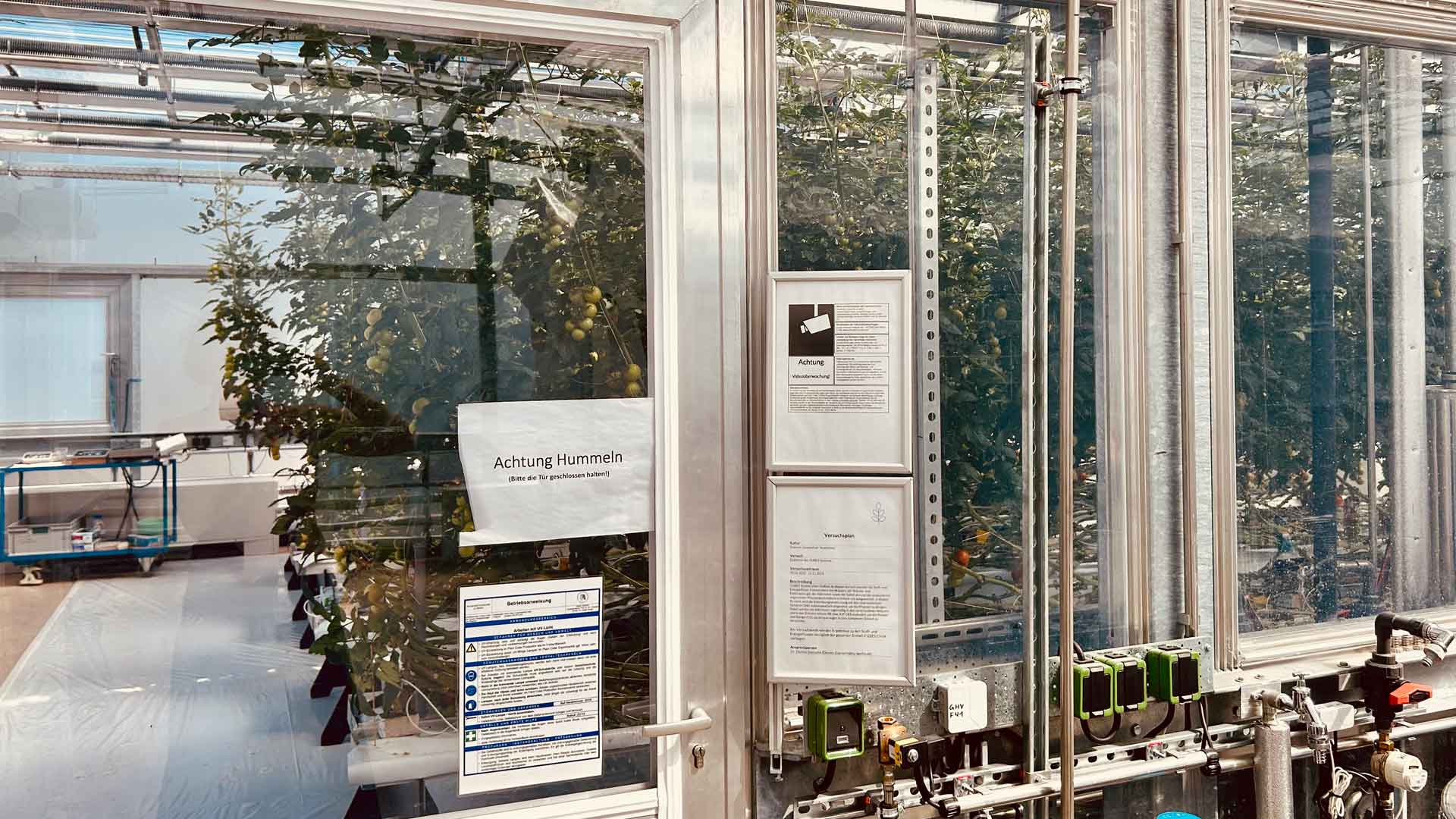

Leuchtend rot, rund und saftig sind die Früchte. Ihre Schale ist fast makellos – und wie sie duften! „Vielleicht lehne ich mich ein wenig weit aus dem Fenster, aber unsere Tomaten sind vermutlich die besten Berlins“, freut sich Prof. Dr. Dr. Christian Ulrichs. „Das liegt daran, dass sie bei uns sehr nachhaltig und unter kontrollierten Bedingungen produziert werden. Dazu gehört auch, dass sie über lichtdurchlässige Folien UV-Licht erhalten. Tomatenpflanzen passen sich der Sonne an, indem sie geschmacksrelevante Farbstoffe aufbauen wie Lycopin.“

Wir befinden uns in der oberen Ebene des „CUBE“– dem mehrstöckigen Labor des Verbundprojekts „CUBES Circle“. 2024 wurde das Gebäude auf dem Gelände des Albrecht-Daniel-Thaer-Instituts für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der HU Berlin in Berlin-Dahlem in Betrieb genommen. Brain City Botschafter Prof. Dr. Dr. Christian Ulrichs, Leiter des Fachgebiets „Urbane Ökophysiologie der Pflanzen“ an der HU Berlin koordiniert das Projekt, das er – gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Biosystemtechniker Prof. Dr. Uwe Schmidt – auch initiierte.

Drei etablierte Agrarsysteme – intelligent verknüpft

Bei CUBES Circle (closed urban modular energy- and resource-efficient agricultural systems) geht es um die Zukunft der Ernährung. Als eines von bundesweit acht Projekten mit visionären Lösungsansätzen für „Agrarsysteme der Zukunft“ wird das inter- und transdisziplinäre Forschungskonsortium seit 2019 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, neuerdings Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, BMFTR) gefördert. Denn die Weltbevölkerung wächst kontinuierlich an – und damit schwinden dringend benötigte Anbauflächen. In den 2080er-Jahren werden nach Prognosen der Vereinten Nationen etwa 10,3 Milliarden Menschen auf der Erde leben, derzeit sind es bereits rund 8,1 Milliarden. Hinzu kommt: Der städtische Raum wird deutlich dichter besiedelt sein. Heute schon wohnt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Zentren, 2050 werden es fast zwei Drittel sein. Als eine weitere große Herausforderung des 21. Jahrhunderts verschärft der Klimawandel die weltweite Ressourcenknappheit.

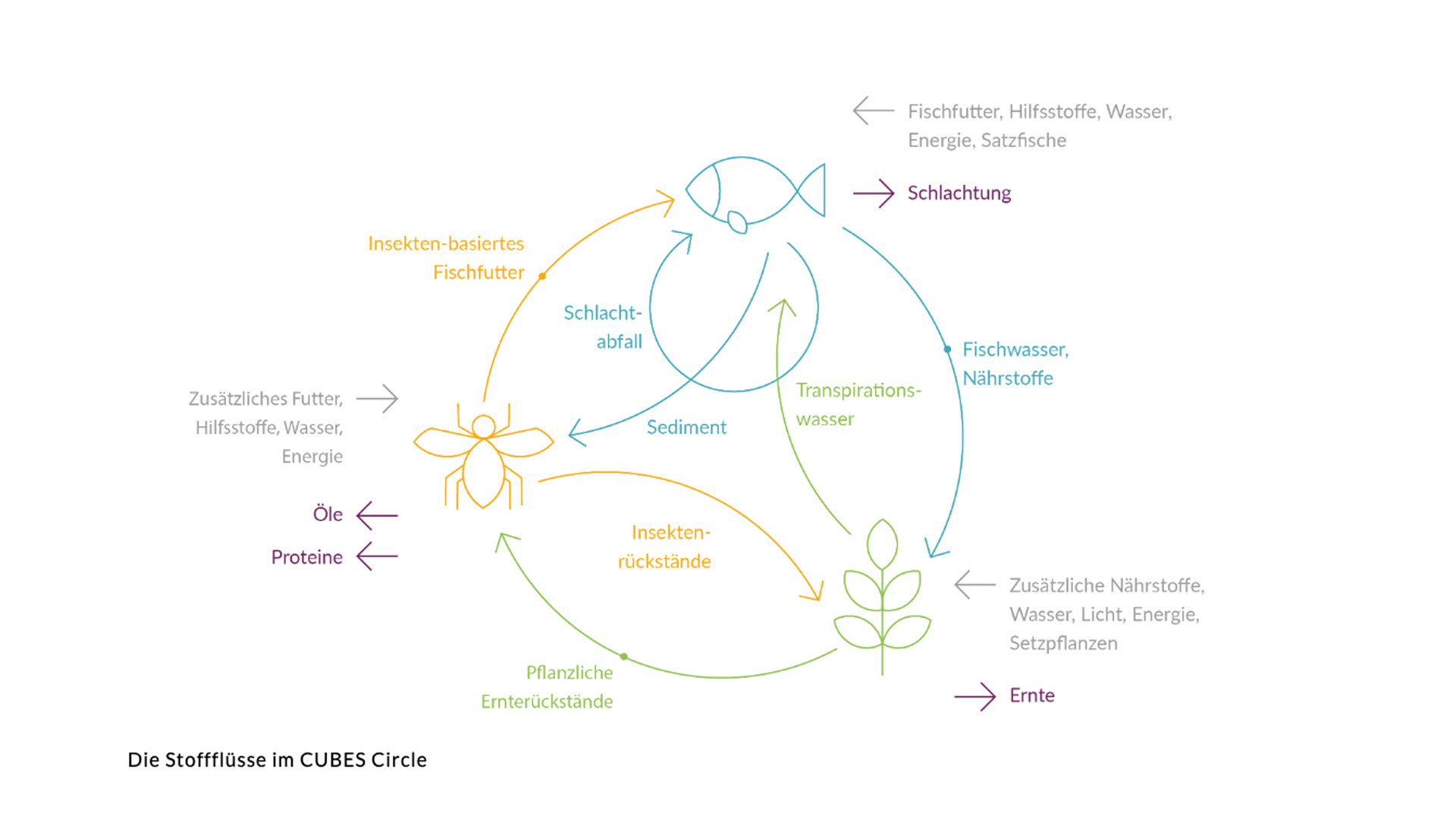

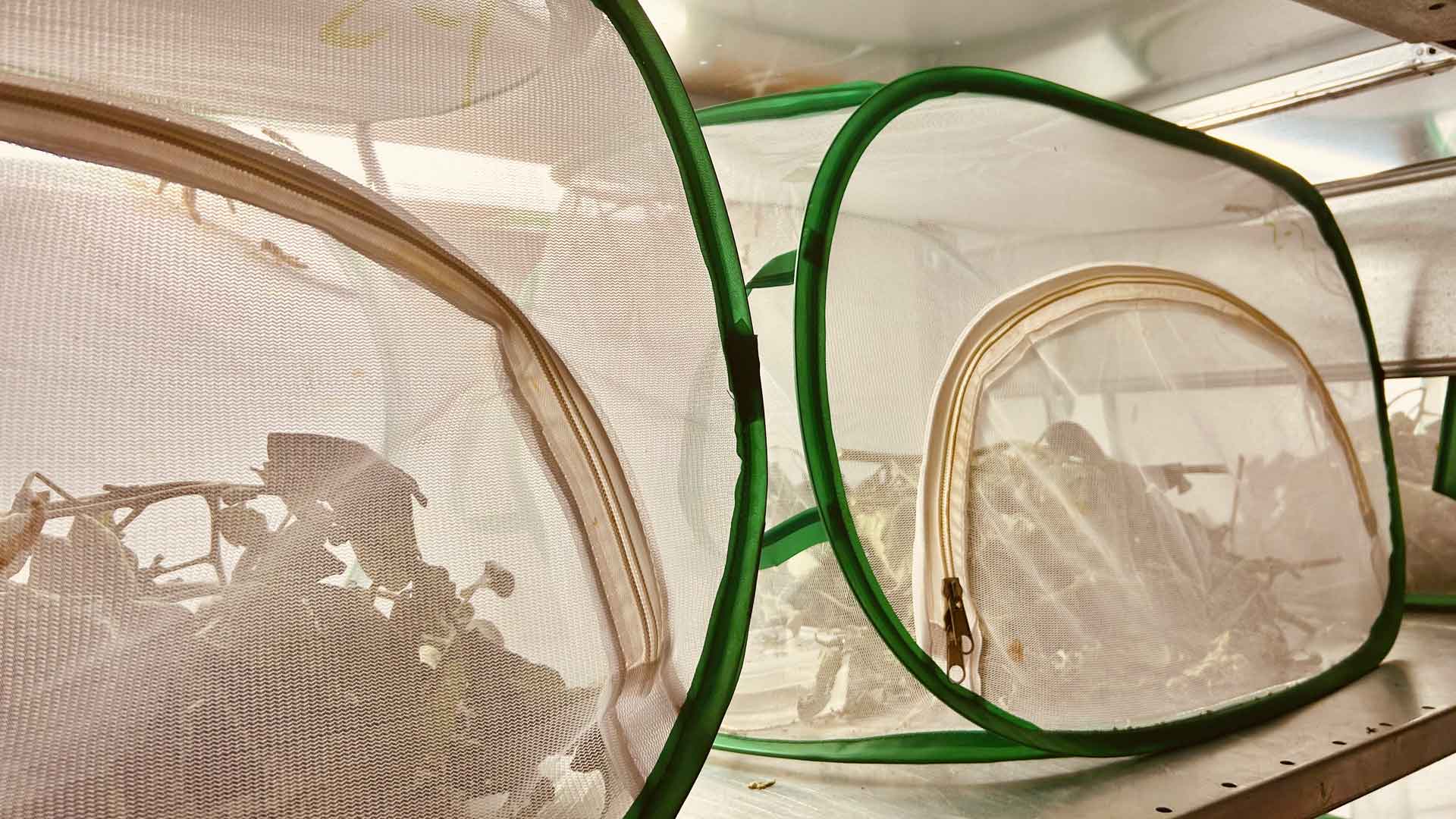

Der Ansatz von CUBES Circle verbindet drei verschiedene Produktionssysteme in einem nahezu geschlossenen Energie- und Stoffwechselkreislauf. Das System kombiniert Pflanzenanbau, Fisch- und Insektenproduktion. Jede dieser „Produktionseinheiten“ ist in einem mobilen, stapelbaren Modul untergebracht. Diese „CUBES“ sind smart vernetzt und kommunizieren miteinander. Der Stoffkreislauf innerhalb des Gesamtsystems CUBES Circle kopiert die Natur: Abfälle der Pflanzen werden an Insekten verfüttert. Aktuell knabbern im InsectCUBE im Erdgeschoss des CUBE-Gebäudes Wüstenheuschrecken an Blättern und Stängeln – denn die vorher eingesetzten Schwarzen Soldatenfliegen mochten keine Tomaten. Mit den Ausscheidungen der Insekten wiederum werden Fische gefüttert, die in blauen Aquaponik-Fässern im FishCUBE im Kreis herumschwimmen. Und mit den Nährstoffen aus dem Fischwasser werden die Pflanzen genährt. Wie in der Natur gibt es in diesem System keine Abfallstoffe. Selbst das CO2, das die Insekten produzieren, wird zur Pflanzendüngung verwendet. Seit Kurzem haben die Forscherinnen und Forscher das System um eine vierte Produktionsstufe erweitert: Pilze dienen als Zersetzer für die natürliche Materie.

CUBES Circle ist in seiner Komplexität einzigartig. „Das System funktioniert nach dem Zero-Waste-Prinzip – und bildet damit einen nachhaltigen und äußerst effizienten Wertschöpfungskreislauf“, so Christian Ulrichs. „Aufgrund seiner mobilen Natur, der einfachen Anpassbarkeit an die sich schnell wandelnde urbane Umgebung und der systeminhärenten Skalierbarkeit des Systems können die CUBES gleichermaßen auf ruralen, urbanen und sogar wüstenähnlichen Standorten eingesetzt werden.“ Die langfristige Zielsetzung des Projekts: Durch die Vernetzung der drei agrarischen Produktionssysteme Aquakultur, Insektenzüchtung und gärtnerische Pflanzenproduktion sollen die Schwächen bisheriger Agrarproduktionssysteme überwunden und damit ein flexibel einsetzbares, weitgehend autarkes Ernährungssystem geschaffen werden. Derzeit läuft das System allerdings noch nicht autark, sondern „embedded“, wie Ulrichs erläutert. „Das heißt, wir haben Schnittstellen zum Umfeld definiert – entnehmen zum Beispiel Abwärme und Reste aus der Industrie und können als Energiespeicher dienen. Was wir rausnehmen, müssen wir auch wieder reingeben. Das machen wir in Form von Jungfischen und jungen Pflanzen. Auch Junglarven kaufen wir ein. Uns war von Anfang an klar: Wir sehen in dem Projekt keine Revolution, sondern eher eine Evolution.“

Bundesweites Verbundprojekt mit synergetischen Kompetenzen

Als inter- und intradisziplinäres Projekt bindet CUBES Circle Verbundpartner mit spezifischen Kompetenzen ein. So betreut etwa das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) den Bereich Aquaponik, die Technische Universität Chemnitz bereitet die Daten auf und kümmert sich um die Vernetzung und die Technische Universität Braunschweig übernimmt die Nachhaltigkeitsberechnungen für das Projekt. An der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf steht außerdem ein zum CUBE umgewandelter Schiffscontainer, der Vergleichswerte liefert. Denn die Module in Berlin-Dahlem wurden kostensparend aus Holz gebaut. Auch eine Psychologin ist mit an Bord: Prof. Dr. Linda Onnasch vom Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft an der Technischen Universität Berlin.

„Gesellschaftliche Akzeptanz ist für das Projekt entscheidend“, erläutert Ulrichs“: Dazu gehört auch die Frage: Kann man so etwas in der Nachbarschaft aufbauen?“ Denn wie viele zukunftsorientierte Lösungen, kann auch CUBES Circle auf Vorbehalte stoßen. Erhebungen und Befragungen potenzieller Nutzerinnen und Nutzer sind deshalb wichtiger Bestandteil des Projekts. Ebenso wie die spezifische Ausbildung von Fachkräften – etwa aus dem Gartenbau. Diese könnten beispielsweise über Augmented Reality geschult werden. Ein weiteres Akzeptanz-Thema des Projekts ist das Tierwohl. „Bei den Fischen ist die artgerechte Haltung ziemlich gut erforscht. Man weiß: die wollen im Kreis schwimmen und brauchen keine Kuschelecken. Bei den Insekten hingegen ist man das Thema bisher ziemlich hemdsärmelig angegangen“, so Ulrichs. „Insekten haben ja ein anderes Nervensystem als wir. Viele Biologen sehen das kritisch.“ So wie Dr. Wael Yakti. Der Brain City Botschafter kümmert sich als Chefentomologe des Teams um die Insekten im CUBE und erforscht dabei gleichzeitig, unter welchen Bedingungen sich Maden und Heuschrecken im InsectCUBE besonders wohl fühlen.

Auf die Gesellschaft zugehen

Die Förderung für CUBES Circle durch das BMFTR wurde gerade verlängert – bis zum Ende des Jahres 2028. Bis dahin möchte Ulrichs das System marktfähig machen. „Wir haben bereits eine Standortanalyse für den anstehenden Transformationsprozess durchgeführt und geschaut, wo es Industrien gibt, an die wir andocken können. Das können beispielsweise Biogasanlagen oder Betriebe im Bereich der Hühnerhaltung sein. Flächen wurden in Brandenburg und Umgebung und im Ruhrgebiet identifiziert.“ Der nächste Schritt in der Projektplanung: mit potenziellen Investoren, der Politik und vor allem auch mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Ein Digitaler Zwilling des Systems dient dem Team als Anschauungs-Modell für Externe, als Projektierungs- und Planungstool für die eigene Arbeit und unterstützt zugleich die Akzeptanz-Arbeit.

Ein weiteres aktuelles Querschnittsthema von CUBES Circle ist es, anhand der Anlage zu lernen und dabei auch neue Organismen und Pflanzen in den Kreislauf zu integrieren. Zum Beispiel Erdbeeren, Paprika oder den als antidiabetische Heilpflanze bekannten gefleckten Spiralingwer (Costus pictus). Ulrichs: „Jedes CUBE-Modul ist unterteilt in einen Produktionsteil und laufende Experimente.“ In die Auswahl der Pflanzen und Forschungsansätze fließen auch die Ergebnisse von Akzeptanzstudien mit ein. Für Christian Ulrichs ist das selbstverständlich. „Im Gegensatz zur Lebensmittelindustrie legen wir den Konsumentinnen und Konsumenten keine fertigen neuen Produkte vor und versuchen, sie zu überzeugen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen von vornherein auf die Gesellschaft zu. Das ist ganz klar der Weg, den wir als Universität einmschlagen müssen.“ Die saftigen roten Tomaten aus der nachhaltigen CUBE-Produktion bestätigen Christian Ulrichs These. Der Selbsttest ergab: Sie schmecken tatsächlich unglaublich gut!

Text: Ernestine von der Osten-Sacken

-

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Saftig und lecker: Tomaten aus der CUBES-Circle-Produktion -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Im oberen Stockwerk des CUBE-Gebäudes reifen die Früchte unter idealen Bedingungen. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Im InsectCUBE im Erdgeschoss knabbern Wüstenheuschrecken an Blättern und Stängeln. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Die Ausscheidungen der Insekten dienen als Fischfutter. Grüne Container im Erdgeschloss sind Zwischenspeicher für Nährlösungen. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Im FishCube befindet sich die Aquaponik-Anlage. Aus Hygiene-Gründen bleibt die Tür zu. Projektleiter Christian Ulrichs darf natürlich rein. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Das CUBE-Gebäude in Berlin-Dahlem wurde 2024 in Betrieb genommen. Im Vordergrund: ein Cube-Container-Modul. -

© Ernestine von der Osten-Sacken

© Ernestine von der Osten-Sacken

Die Schaltzentrale des Projekts CUBES Circle. Hier wird der Kreislauf intelligent gesteuert und überwacht. Die TU Chemnitz bereitet als Verbundpartnerin die Daten auf.

Mehr Stories

-

Facts & Events

© Charité | Arne Sattler

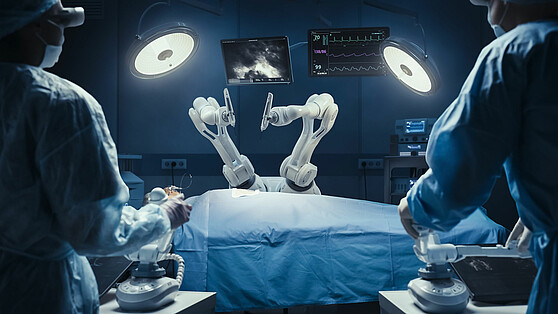

Facts & EventsMedizinische Innovationen schneller voranbringen: Neues ARC-Zentrum bündelt Expertise.→

© Charité | Arne Sattler

Facts & EventsMedizinische Innovationen schneller voranbringen: Neues ARC-Zentrum bündelt Expertise.→Medizinische Innovationen schneller voranbringen: Neues ARC-Zentrum bündelt Expertise

-

Talent Facts & Events

© WISTA Management GmbH

Talent Facts & EventsDissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz.→

© WISTA Management GmbH

Talent Facts & EventsDissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz.→Dissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz

-

Facts & Events

© Berlin Partner. Copyright: Wüstenhagen

Facts & EventsWeltkrebstag 2026: Wie Berliner Forschung die Frauengesundheit stärkt.→

© Berlin Partner. Copyright: Wüstenhagen

Facts & EventsWeltkrebstag 2026: Wie Berliner Forschung die Frauengesundheit stärkt.→Weltkrebstag 2026: Wie Berliner Forschung die Frauengesundheit stärkt

-

Facts & Events

Bild von Fionn Grosse via Unsplash

Facts & EventsStadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?→

Bild von Fionn Grosse via Unsplash

Facts & EventsStadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?→Stadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?

-

Facts & Events

© Terrartives, Crete, Greece

Facts & EventsKlimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht.→

© Terrartives, Crete, Greece

Facts & EventsKlimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht.→Klimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht

-

Startup Facts & Events

Bildnachweis: © Samuel Stuart Hollenshead / NYU Photo Bureau

Startup Facts & EventsNew York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität.→

Bildnachweis: © Samuel Stuart Hollenshead / NYU Photo Bureau

Startup Facts & EventsNew York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität.→New York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität

-

Stories categories Facts & Events

© Berliner Partner. Urheber: Eventfotografen Berlin

Stories categories Facts & EventsAusblick: Das wird 2026 in der Berliner Wissenschaft wichtig.→

© Berliner Partner. Urheber: Eventfotografen Berlin

Stories categories Facts & EventsAusblick: Das wird 2026 in der Berliner Wissenschaft wichtig.→Ausblick: Das wird 2026 in der Berliner Wissenschaft wichtig

-

Insights Facts & Events

© Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin

Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→

© Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin

Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin

-

Insights Transfer – Stories

© Nikolaus Brade

Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→

© Nikolaus Brade

Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→Gemeinsames Potenzial entfalten

-

Facts & Events

© Christop Sapp (denXte)

Facts & EventsProf. Dr. Barbara Vetter von der FU Berlin und Prof. Dr. Klaus-Robert Müller von der TU Berlin erhalten den wichtigsten deutschen…→

© Christop Sapp (denXte)

Facts & EventsProf. Dr. Barbara Vetter von der FU Berlin und Prof. Dr. Klaus-Robert Müller von der TU Berlin erhalten den wichtigsten deutschen…→Leibniz-Preise für Philosophin und Informatiker aus Berlin

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Agentur Medienlabor / Stefan Schubert

Facts & Events Transfer – StoriesFünf Unternehmen aus der Hauptstadtregion wurden für ihre visionären Ideen und Produkte ausgezeichnet, ein weiteres erhielt den Sonderpreis.→

© Agentur Medienlabor / Stefan Schubert

Facts & Events Transfer – StoriesFünf Unternehmen aus der Hauptstadtregion wurden für ihre visionären Ideen und Produkte ausgezeichnet, ein weiteres erhielt den Sonderpreis.→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025 – die Gewinner

-

Insights Transfer – Stories

© TU Berlin/Felix Noak

Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Giuseppe Caire forscht an der TU Berlin an einer neuen Übertragungsmethode, die drahtlose Kommunikation revolutionieren könnte.→

© TU Berlin/Felix Noak

Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Giuseppe Caire forscht an der TU Berlin an einer neuen Übertragungsmethode, die drahtlose Kommunikation revolutionieren könnte.→Drahtlose Kommunikation völlig neu gedacht

-

Facts & Events

© Berlin Partner / Wüstenhagen

Facts & EventsDie Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft steht vom 24. bis zum 28. November 2025 wieder im Fokus der Transfer Week Berlin-Brandenburg.→

© Berlin Partner / Wüstenhagen

Facts & EventsDie Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft steht vom 24. bis zum 28. November 2025 wieder im Fokus der Transfer Week Berlin-Brandenburg.→Transfer Week Berlin-Brandenburg 2025

-

Facts & Events

© Berlin Partner / Elvina Kulinicenko

Facts & EventsIm Oktober/November fiel der Startschuss für den Bau von gleich drei prominenten Forschungsgebäuden in Berlin, ein weiteres wurde eröffnet. Ein…→

© Berlin Partner / Elvina Kulinicenko

Facts & EventsIm Oktober/November fiel der Startschuss für den Bau von gleich drei prominenten Forschungsgebäuden in Berlin, ein weiteres wurde eröffnet. Ein…→Schaufenster, Hubs und Innovationsplattformen: Was ist neu in der Brain City Berlin?

-

Insights Transfer – Stories

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesIm Januar 2025 ist die European University Alliance EUonAIR an den Start gegangen. Mehr über den einzigartigen Hochschulverbund erzählt Brain City…→

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesIm Januar 2025 ist die European University Alliance EUonAIR an den Start gegangen. Mehr über den einzigartigen Hochschulverbund erzählt Brain City…→„Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“

-

Facts & Events

Berlin Science Week 2025 © Design: Bjoern Wolf / Graphic: Martin Naumann

Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November lädt die Berlin Science Week wieder dazu ein, die Brain City Berlin zu erkunden. Das diesjährige Motto „Beyond Now“.→

Berlin Science Week 2025 © Design: Bjoern Wolf / Graphic: Martin Naumann

Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November lädt die Berlin Science Week wieder dazu ein, die Brain City Berlin zu erkunden. Das diesjährige Motto „Beyond Now“.→Neue Perspektiven eröffnen: Berlin Science Week 2025

-

Facts & Events

© Berlin University Alliance

Facts & EventsAb dem 10. Oktober 2025 präsentiert die Ausstellung „On Water. WasserWissen in Berlin“ im Humboldt Labor ganz neue Perspektiven auf das Element…→

© Berlin University Alliance

Facts & EventsAb dem 10. Oktober 2025 präsentiert die Ausstellung „On Water. WasserWissen in Berlin“ im Humboldt Labor ganz neue Perspektiven auf das Element…→„On Water“: Wasser neu denken

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Christian Kielmann

Facts & Events Transfer – StoriesAuf dem Campus der TU Berlin entsteht die europaweit größte Laborinfrastruktur für Transferteams im Bereich der Grünen Chemie. Die „Chemical Invention…→

© Christian Kielmann

Facts & Events Transfer – StoriesAuf dem Campus der TU Berlin entsteht die europaweit größte Laborinfrastruktur für Transferteams im Bereich der Grünen Chemie. Die „Chemical Invention…→Spatenstich für „Chemical Invention Factory“

-

Insights

© WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner

InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→

© WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner

InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→Blaupause für Zukunft

-

Insights Facts & Events

© Matters of Activity / HU Berlin

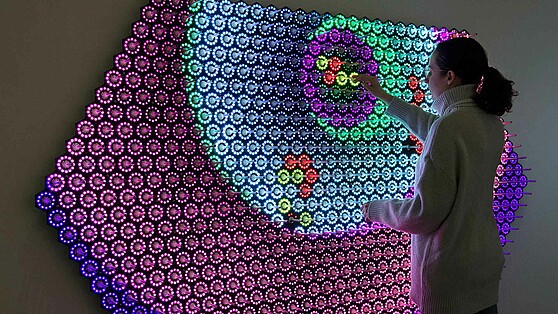

Insights Facts & EventsAm 19. September veranstaltet das Exzellenzcluster „Matters of Activity" seine Jahreskonferenz. Brain City Interview mit Dr. Christian Stein.→

© Matters of Activity / HU Berlin

Insights Facts & EventsAm 19. September veranstaltet das Exzellenzcluster „Matters of Activity" seine Jahreskonferenz. Brain City Interview mit Dr. Christian Stein.→„Wir bringen das Material auf Augenhöhe“

-

Facts & Events

© Graziela Diez

Facts & EventsMit ihrem Projekt „Data Worker’s Inquiry“ macht die Berliner Soziologin und Informatikerin auf Missstände in der KI-Arbeit aufmerksam.→

© Graziela Diez

Facts & EventsMit ihrem Projekt „Data Worker’s Inquiry“ macht die Berliner Soziologin und Informatikerin auf Missstände in der KI-Arbeit aufmerksam.→Dr. Milagros Miceli auf TIME-100-Liste der einflussreichsten Menschen im KI-Bereich

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Tu Berlin / allefarben-foto

Facts & Events Transfer – StoriesDrohnen-Logistik, Baustoff-Recycling und Wiederverwendung von Abwasser: Diese drei Ideen sollen in den kommenden drei Jahren in Reallaboren praxisnah…→

© Tu Berlin / allefarben-foto

Facts & Events Transfer – StoriesDrohnen-Logistik, Baustoff-Recycling und Wiederverwendung von Abwasser: Diese drei Ideen sollen in den kommenden drei Jahren in Reallaboren praxisnah…→Drei Berliner Reallabore gehen an den Start

-

Insights

© Jens Freudenberg

InsightsInterview mit Prof. Cordula Endter, Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen…→

© Jens Freudenberg

InsightsInterview mit Prof. Cordula Endter, Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen…→Weitaus mehr als Bedarfsanalysen – Co-Creation

-

Facts & Events

© mfn / Carola Radke

Facts & EventsAm 6. Oktober lädt das Team von mit:forschen! zum ersten Campus Citizen Science ins Museum für Naturkunde Berlin ein.→

© mfn / Carola Radke

Facts & EventsAm 6. Oktober lädt das Team von mit:forschen! zum ersten Campus Citizen Science ins Museum für Naturkunde Berlin ein.→Campus Citizen Science: Künstliche Intelligenz

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Stefan Klenke / HU Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→

© Stefan Klenke / HU Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→Berliner Wissenschaftspreis für Prof. Dr. Philipp Adelhelm

-

Facts & Events

© BHT / Simone M. Neumann

Facts & EventsHier gleich drei aktuelle News, in denen unsere Brain City Botschafterinnen und Botschafter eine tragende Rolle spielen.→

© BHT / Simone M. Neumann

Facts & EventsHier gleich drei aktuelle News, in denen unsere Brain City Botschafterinnen und Botschafter eine tragende Rolle spielen.→UNITE und mehr: 3 x Neues

-

Facts & Events

© Pelin Asa, Matters of Activity / Max Planck Institute of Colloids and Interfaces

Facts & EventsDie Ausstellungen „Symbiotic Wood“ und „Swamp Things!“ des Exzellenzcluster „Matters of Activity“ betrachten Käferfraß, Pilzbefall und scheinbar…→

© Pelin Asa, Matters of Activity / Max Planck Institute of Colloids and Interfaces

Facts & EventsDie Ausstellungen „Symbiotic Wood“ und „Swamp Things!“ des Exzellenzcluster „Matters of Activity“ betrachten Käferfraß, Pilzbefall und scheinbar…→Inspiriert von Käfern und Moorpflanzen

-

Facts & Events

© LNDW

Facts & EventsDie LNDW feiert in diesem Jahr Jubiläum. Auf dem Programm stehen mehr als 1.000 Veranstaltungen. Tickets gibt’s zum Sonderpreis von 5 Euro!→

© LNDW

Facts & EventsDie LNDW feiert in diesem Jahr Jubiläum. Auf dem Programm stehen mehr als 1.000 Veranstaltungen. Tickets gibt’s zum Sonderpreis von 5 Euro!→25 Jahre Lange Nacht der Wissenschaften

-

Insights Transfer – Stories

© Gorodenkoff / Shutterstock.com

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→

© Gorodenkoff / Shutterstock.com

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→Europäische Testinfrastruktur für KI im Gesundheitswesen

-

Facts & Events

© Berlin University Alliance / Matthias Heyde

Facts & EventsDie Entscheidung ist gefallen: Die Brain City Berlin geht mit fünf Forschungs-Clustern in die nächste Runde der Exzellenzförderung von Bund und…→

© Berlin University Alliance / Matthias Heyde

Facts & EventsDie Entscheidung ist gefallen: Die Brain City Berlin geht mit fünf Forschungs-Clustern in die nächste Runde der Exzellenzförderung von Bund und…→Exzellenzstrategie: Berlin künftig mit 5 Clustern dabei

-

Insights Transfer – Stories

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→Generative KI in Forschung und Lehre stärken

-

Facts & Events

© Ilja C Hendel / Wissenschaft im Dialog

Facts & EventsEs ist wieder so weit: Das Ausstellungsschiff ist erneut auf deutschen Gewässern unterwegs. 29 Städte stehen in diesem Jahr auf dem Programm.→

© Ilja C Hendel / Wissenschaft im Dialog

Facts & EventsEs ist wieder so weit: Das Ausstellungsschiff ist erneut auf deutschen Gewässern unterwegs. 29 Städte stehen in diesem Jahr auf dem Programm.→Ahoi! MS Wissenschaft on Tour 2025

-

Facts & Events Transfer – Stories

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→Neues DLR-Institut für Weltraumforschung

-

Facts & Events

© TU Berlin / Ulrich Dahl

Facts & EventsDie TU Berlin beteiligt sich mit dem Verlag BerlinUP aktiv am Aufbau der nationalen Servicestelle für Diamond Open Access (SeDOA).→

© TU Berlin / Ulrich Dahl

Facts & EventsDie TU Berlin beteiligt sich mit dem Verlag BerlinUP aktiv am Aufbau der nationalen Servicestelle für Diamond Open Access (SeDOA).→Offene Wissenschaft stärken

-

Facts & Events

© Agentur Medienlabor / Stefan Schubert

Facts & EventsGesucht werden auch in diesem Jahr Produkte, Konzepte und Lösungen, die für die Innovationskraft der Hauptstadtregion stehen.→

© Agentur Medienlabor / Stefan Schubert

Facts & EventsGesucht werden auch in diesem Jahr Produkte, Konzepte und Lösungen, die für die Innovationskraft der Hauptstadtregion stehen.→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025: bis 14. Juli bewerben!

-

Facts & Events

© Frank Richtersmeier

Facts & EventsDen österliche Spaziergang mit einem guten Zweck verbinden: Unsere Citizen-Science-Favoriten für die Feiertage.→

© Frank Richtersmeier

Facts & EventsDen österliche Spaziergang mit einem guten Zweck verbinden: Unsere Citizen-Science-Favoriten für die Feiertage.→Meister Lampe und Schmetterlinge – zu Ostern die Natur erkunden!

-

Facts & Events

© Robin Baumgarten

Facts & EventsAm 14. April feiert die Urania Berlin den World Quantum Day – und damit 100 Jahre Quantenphysik. Veranstalterin ist die Deutsche Physikalische…→

© Robin Baumgarten

Facts & EventsAm 14. April feiert die Urania Berlin den World Quantum Day – und damit 100 Jahre Quantenphysik. Veranstalterin ist die Deutsche Physikalische…→World Quantum Day 2025: Quantenforschung zum Mitmachen

-

Insights Transfer – Stories

© Berlin University Alliance / Stefan Klenke

Insights Transfer – StoriesMit dem innovate! lab will die Berlin University Alliance Spitzenforschung schnell und zielgerichtet in die Praxis bringen. BUA-Geschäftsführerin Dr.…→

© Berlin University Alliance / Stefan Klenke

Insights Transfer – StoriesMit dem innovate! lab will die Berlin University Alliance Spitzenforschung schnell und zielgerichtet in die Praxis bringen. BUA-Geschäftsführerin Dr.…→„Forschungstransfer durch Agilität“

-

Insights

© FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University

InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→

© FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University

InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→Brücken schlagen zwischen Oxford und Berlin

-

Facts & Events

© Institut für Geschichte der Medizin und Ethik der Medizin, Charité (IGM-K-HPAC 3086-1908)

Facts & EventsIn der Ausstellung „Erfindungswahn!“ erzählt das Berliner Medizinhistorische Museum der Charité die Geschichte des „Ingenieurs von Tarden“ und seines…→

© Institut für Geschichte der Medizin und Ethik der Medizin, Charité (IGM-K-HPAC 3086-1908)

Facts & EventsIn der Ausstellung „Erfindungswahn!“ erzählt das Berliner Medizinhistorische Museum der Charité die Geschichte des „Ingenieurs von Tarden“ und seines…→Erfindungswahn – der Traum vom Fliegen

-

Facts & Events

Prof. Dr. Volker Haucke: FMP © Silke Oßwald; Prof. Dr. Ana Prombo: MDC © Pablo Castagnola

Facts & EventsProf. Dr. Ana Pombo (MDC) and Prof. Dr. Volker Haucke (FMP) haben den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2025 erhalten.→

Prof. Dr. Volker Haucke: FMP © Silke Oßwald; Prof. Dr. Ana Prombo: MDC © Pablo Castagnola

Facts & EventsProf. Dr. Ana Pombo (MDC) and Prof. Dr. Volker Haucke (FMP) haben den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2025 erhalten.→Leibniz-Preis für 2 Berliner Spitzenforschende

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Berlin Partner / eventfotografen.berlin

Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→

© Berlin Partner / eventfotografen.berlin

Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→UNITE Sciences: Technologietransfer beschleunigen

-

Facts & Events

© ZAUM / Christine Weil

Facts & EventsEine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat eine App entwickelt, mit der sich der Pollenflug auf drei Stunden genau…→

© ZAUM / Christine Weil

Facts & EventsEine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat eine App entwickelt, mit der sich der Pollenflug auf drei Stunden genau…→Charité-App „Pollenius“: Citizen Science & Daten aus der Pollenfalle

-

Insights Innovationen

© Berlin Institute for Innovation

Insights Innovationen„Innovation = Invention + Marktdurchdringung“, so die Arbeitsformel des Berlin Institute for Innovation. Wissenschaftlich fundiert betrachtet das BIFI…→

© Berlin Institute for Innovation

Insights Innovationen„Innovation = Invention + Marktdurchdringung“, so die Arbeitsformel des Berlin Institute for Innovation. Wissenschaftlich fundiert betrachtet das BIFI…→Die Forschungsmanufaktur

-

Facts & Events

© HTW Berlin/ Alexander Rentsch

Facts & EventsMit 51 Prozent verzeichnet die Brain City Berlin die höchste Quote an Hochschul-Erstabsolventinnen und -absolventen in Deutschland.→

© HTW Berlin/ Alexander Rentsch

Facts & EventsMit 51 Prozent verzeichnet die Brain City Berlin die höchste Quote an Hochschul-Erstabsolventinnen und -absolventen in Deutschland.→Studienerstabschlüsse: Berlin 2023 bundesweit in Spitzenposition

-

Facts & Events

© Shutterstock/Sineeho

Facts & EventsForschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben in einer Metaanalyse untersucht, wer besonders anfällig für online gestreute…→

© Shutterstock/Sineeho

Facts & EventsForschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben in einer Metaanalyse untersucht, wer besonders anfällig für online gestreute…→Fake News: Wer fällt warum darauf rein?

-

Facts & Events

© UdK Berlin / Design: Ira Göller und Sophie Pischel

Facts & EventsAm 8. Februar startet die Universität der Künste Berlin in ihr Jubiläumsjahr. Mit fachbereichsübergreifenden Performances, Tanz, Theater,…→

© UdK Berlin / Design: Ira Göller und Sophie Pischel

Facts & EventsAm 8. Februar startet die Universität der Künste Berlin in ihr Jubiläumsjahr. Mit fachbereichsübergreifenden Performances, Tanz, Theater,…→50 Jahre: UdK Berlin feiert Vielfalt ihrer Disziplinen

-

Facts & Events Transfer – Stories

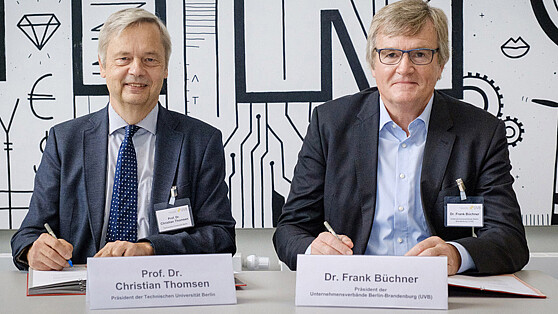

© IHK Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→

© IHK Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→Kooperation zwischen TU Berlin und IHK Berlin

-

Facts & Events

© Shutterstock. AI Generator

Facts & EventsSind feste Beziehungen wichtiger für Frauen oder für Männer? Eine Studie, an der das Institut für Psychologie der HU Berlin federführend beteiligt…→

© Shutterstock. AI Generator

Facts & EventsSind feste Beziehungen wichtiger für Frauen oder für Männer? Eine Studie, an der das Institut für Psychologie der HU Berlin federführend beteiligt…→Romantischer Gender-Gap

-

Facts & Events

© LNDW/Matthias Frank

Facts & Events200 Jahre Museumsinsel, 100 Jahre Quantenwissenschaft, 50 Jahre UdK Berlin, 25 Jahre LNDW: 2025 feiert die Brain City Berlin gleich mehrere Jubiläen.→

© LNDW/Matthias Frank

Facts & Events200 Jahre Museumsinsel, 100 Jahre Quantenwissenschaft, 50 Jahre UdK Berlin, 25 Jahre LNDW: 2025 feiert die Brain City Berlin gleich mehrere Jubiläen.→Brain City Berlin 2025: unsere Top-10

-

Insights Transfer – Stories

© BettaF!sh/Valentin Pellio

Insights Transfer – StoriesDas Start-up BettaF!sh entwickelt und produziert in der Brain City Berlin die weltweit ersten authentischen Fischalternativen auf Meeresalgenbasis.→

© BettaF!sh/Valentin Pellio

Insights Transfer – StoriesDas Start-up BettaF!sh entwickelt und produziert in der Brain City Berlin die weltweit ersten authentischen Fischalternativen auf Meeresalgenbasis.→„Mit allem, was wir tun, betreten wir Neuland“

-

Insights

© Ernestine von der Osten-Sacken

InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→

© Ernestine von der Osten-Sacken

InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→Weihnachtsessen: bitte keine Überraschungen!

-

Insights Transfer – Stories

© Berlin Partner/Eventfotografen

Insights Transfer – StoriesDie Forschungslandschaft in Berlin und Brandenburg ist hervorragend, aber recht fragmentiert. Das Konsortium UNITE will das ändern.→

© Berlin Partner/Eventfotografen

Insights Transfer – StoriesDie Forschungslandschaft in Berlin und Brandenburg ist hervorragend, aber recht fragmentiert. Das Konsortium UNITE will das ändern.→UNITE: Synergien fördern, Innovationen beschleunigen

-

Facts & Events

© Agentur Medienlabor | Stefan Schubert

Facts & EventsDie Preisträgerinnen und Preisträger des Innovationspreises Berlin Brandenburg 2024 stehen fest. Insgesamt 125 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein.…→

© Agentur Medienlabor | Stefan Schubert

Facts & EventsDie Preisträgerinnen und Preisträger des Innovationspreises Berlin Brandenburg 2024 stehen fest. Insgesamt 125 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein.…→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2024

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Berlin Partner

Facts & Events Transfer – StoriesAuf der vierten Transfer Week Berlin-Brandenburg vom 25. bis zum 29. November geht um neueste Entwicklungen im regionalen Transfergeschehen. 62…→

© Berlin Partner

Facts & Events Transfer – StoriesAuf der vierten Transfer Week Berlin-Brandenburg vom 25. bis zum 29. November geht um neueste Entwicklungen im regionalen Transfergeschehen. 62…→Zukunft des Wissenstransfers: Transfer Week 2024

-

Insights Transfer – Stories

CCC © Michael Reinhardt

Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→

CCC © Michael Reinhardt

Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→„Klimatransformation ist ein Marathon“

-

Facts & Events

© Falling Walls Foundation

Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November steht die Brain City Berlin wieder weltweit im Spotlight. Das vielfältige Programm der 9. Berlin Science Week umfasst mehr…→

© Falling Walls Foundation

Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November steht die Brain City Berlin wieder weltweit im Spotlight. Das vielfältige Programm der 9. Berlin Science Week umfasst mehr…→Gemeinsame Wege finden: Berlin Science Week 2024

-

Facts & Events Transfer – Stories

© CeRRI 2024

Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→

© CeRRI 2024

Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→„Transfer 1000“: Studie zum Wissenschaftstransfer

-

Insights Transfer – Stories

© edelviz

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→

© edelviz

Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→„Kollaboration statt Wettbewerb“

-

Facts & Events Transfer – Stories

© HTW/ZfS

Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→

© HTW/ZfS

Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→Ideen für Berlins Zukunft

-

Insights

© Shutterstock / Andrii Yalanskyi

InsightsWissenschaft alltagsnah und allgemeinverständlich zu vermitteln – das ist der Ansatz von Prof. Dr. Sascha Friesike. Der Brain City Botschafter ist…→

© Shutterstock / Andrii Yalanskyi

InsightsWissenschaft alltagsnah und allgemeinverständlich zu vermitteln – das ist der Ansatz von Prof. Dr. Sascha Friesike. Der Brain City Botschafter ist…→„Wissenschaft muss selbst erklären können, was sie tut“

-

Facts & Events

© Adobe Stock/stockartstudio

Facts & EventsDie Humboldt-Universität zu Berlin hat den Frauenanteil an den Professuren in rund 15 Jahren fast verdoppelt. Bei den wissenschaftlichen…→

© Adobe Stock/stockartstudio

Facts & EventsDie Humboldt-Universität zu Berlin hat den Frauenanteil an den Professuren in rund 15 Jahren fast verdoppelt. Bei den wissenschaftlichen…→HU Berlin: mehr Frauen in der Wissenschaft

-

Facts & Events

© Max Delbrück Center / Felix Petermann

Facts & EventsDr. Gabriele Schiattarella ist von der International Society for Heart Research mit dem „Outstanding Investigator Award“ gewürdigt worden. Der…→

© Max Delbrück Center / Felix Petermann

Facts & EventsDr. Gabriele Schiattarella ist von der International Society for Heart Research mit dem „Outstanding Investigator Award“ gewürdigt worden. Der…→Berliner Herzforscher ausgezeichnet

-

Facts & Events

firefly.adobe (AI-generated)

Facts & EventsEine Übersichts-Studie des GLEON-Netzwerks zeigt auf, welche Faktoren Blaualgen eindämmen können. Forschende des Berliner IGB waren daran beteiligt.→

firefly.adobe (AI-generated)

Facts & EventsEine Übersichts-Studie des GLEON-Netzwerks zeigt auf, welche Faktoren Blaualgen eindämmen können. Forschende des Berliner IGB waren daran beteiligt.→Starkregen, Fische und Bakterien: Was stoppt Blaualgen?

-

Insights Transfer – Stories

© WISTA Management GmbH – www.adlershof.de

Insights Transfer – StoriesDer Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist der größte der insgesamt elf Berliner Zukunftsorte. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und…→

© WISTA Management GmbH – www.adlershof.de

Insights Transfer – StoriesDer Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist der größte der insgesamt elf Berliner Zukunftsorte. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und…→„Wir leben von der Nähe und dem Austausch“

-

Insights

© Neurospace

InsightsDas Start-up Neurospace, steht wie kein anderes für die boomende „New Space“-Industrie in der Brain City Berlin. Im Interview: Irene Selvanathan,…→

© Neurospace

InsightsDas Start-up Neurospace, steht wie kein anderes für die boomende „New Space“-Industrie in der Brain City Berlin. Im Interview: Irene Selvanathan,…→„Wir wollen Wissenschaft und Industrie zum Mond bringen“

-

Facts & Events

© TU Berlin / Philipp Arnoldt

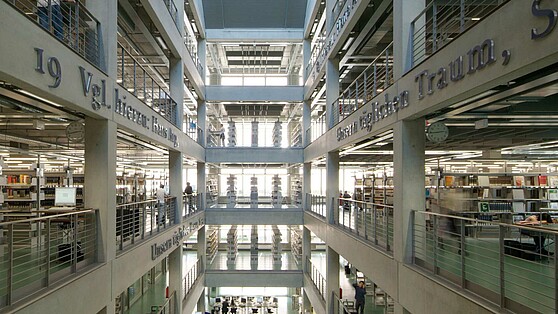

Facts & EventsIn der gemeinsamen Bibliothek von TU Berlin und UdK Berlin wird dies ab 2025 möglich sein. Der Berliner Senat hat dem Modellprojekt zugestimmt.→

© TU Berlin / Philipp Arnoldt

Facts & EventsIn der gemeinsamen Bibliothek von TU Berlin und UdK Berlin wird dies ab 2025 möglich sein. Der Berliner Senat hat dem Modellprojekt zugestimmt.→Lernen in der Uni-Bibliothek bald 24/7

-

Facts & Events

© Max Delbrück Center / Stefanie Loos

Facts & EventsAm Abend des 22. Juni präsentiert sich die Brain City Berlin wieder in ihrer ganzen Vielfalt. Das Motto der LNDW 2024: „Erleben. Verstehen. Wissen.“→

© Max Delbrück Center / Stefanie Loos

Facts & EventsAm Abend des 22. Juni präsentiert sich die Brain City Berlin wieder in ihrer ganzen Vielfalt. Das Motto der LNDW 2024: „Erleben. Verstehen. Wissen.“→Lange Nacht der Wissenschaften 2024

-

Insights Transfer – Stories

© Berlin Partner

Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→

© Berlin Partner

Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→AMBER: Vernetzung von Spitzenforschung und Industrie

-

Facts & Events

© Landesarchiv Berlin/Wunstorf

Facts & EventsDie Sprachwissenschaftlerin wurde am 27. Mai im Roten Rathaus vom Regierenden Bürgermeister, Kai Wegner, ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dr.…→

© Landesarchiv Berlin/Wunstorf

Facts & EventsDie Sprachwissenschaftlerin wurde am 27. Mai im Roten Rathaus vom Regierenden Bürgermeister, Kai Wegner, ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dr.…→Berliner Wissenschaftspreis 2023 für Artemis Alexiadou

-

Facts & Events

© mit:forschen!

Facts & EventsNoch bis zum 3. Juni können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen für den „Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen…→

© mit:forschen!

Facts & EventsNoch bis zum 3. Juni können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen für den „Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen…→Gesucht: Exzellente Publikationen zu bürgerwissenschaftlicher Forschung

-

Facts & Events

© HWR Berlin/Lukas Schramm

Facts & EventsStudieren – ja. Doch an welcher Hochschule? Und vor allem: welches Fach? Auch in diesem Jahr laden die Berliner Universitäten und Hochschulen wieder…→

© HWR Berlin/Lukas Schramm

Facts & EventsStudieren – ja. Doch an welcher Hochschule? Und vor allem: welches Fach? Auch in diesem Jahr laden die Berliner Universitäten und Hochschulen wieder…→Studieninfotage 2024

-

Facts & Events

© Berlin University Alliance

Facts & Events„Das offene Wissenslabor – für die großen Transformationen unserer Zeit“: Mit ihrer neuen Kampagne macht die Berlin University Alliance…→

© Berlin University Alliance

Facts & Events„Das offene Wissenslabor – für die großen Transformationen unserer Zeit“: Mit ihrer neuen Kampagne macht die Berlin University Alliance…→Berlin University Alliance launcht neue Kampagne

-

Facts & Events

© Retusche: Ralitsa Kirova/Wissenschaft im Dialog CCBY-SA4.0

Facts & EventsAm 14. Mai begibt sich das schwimmende Science Center „MS Wissenschaft“ mit einer interaktiven Ausstellung zum Thema „Freiheit“ erneut auf große Fahrt…→

© Retusche: Ralitsa Kirova/Wissenschaft im Dialog CCBY-SA4.0

Facts & EventsAm 14. Mai begibt sich das schwimmende Science Center „MS Wissenschaft“ mit einer interaktiven Ausstellung zum Thema „Freiheit“ erneut auf große Fahrt…→Leinen los! MS Wissenschaft wieder auf Tour

-

Insights Transfer – Stories

© Kai Müller Photography

Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→

© Kai Müller Photography

Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→airpuls: 5-G-Lösungen aus der Forschung

-

Facts & Events

© Agentur Medienlabor

Facts & EventsDie Bewerbungsphase ist eröffnet: Bis zum 8. Juli können Unternehmen, Start-ups und Handwerksbetriebe mit Sitz in der Brain City Berlin oder in…→

© Agentur Medienlabor

Facts & EventsDie Bewerbungsphase ist eröffnet: Bis zum 8. Juli können Unternehmen, Start-ups und Handwerksbetriebe mit Sitz in der Brain City Berlin oder in…→Startschuss für Innovationspreis Berlin Brandenburg 2024

-

Insights Transfer – Stories

Shutterstock © optimarc

Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→

Shutterstock © optimarc

Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→Blick über den Tellerrand hinaus

-

Insights Transfer – Stories Innovationen

© Berlin Partner

Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→

© Berlin Partner

Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→BERLIN QUANTUM: neue Initiative für Quantentechnologien

-

Facts & Events

xg-incubator.com

Facts & EventsNoch bis zum 31. März können Start-ups und Gründer:innen ihre Unterlagen für den neuen xG-Incubator von TU Berlin und Fraunhofer HHI einreichen.→

xg-incubator.com

Facts & EventsNoch bis zum 31. März können Start-ups und Gründer:innen ihre Unterlagen für den neuen xG-Incubator von TU Berlin und Fraunhofer HHI einreichen.→Jetzt bewerben! Ideen für die Zukunft der Kommunikation

-

Facts & Events

Shutterstock © LightField Studios

Facts & EventsHU Berlin, TU Berlin, ASH Berlin, BHT und HfS Ernst Busch – diese Berliner Hochschulen sind in der ersten Runde des Professorinnenprogramms 2030 der…→

Shutterstock © LightField Studios

Facts & EventsHU Berlin, TU Berlin, ASH Berlin, BHT und HfS Ernst Busch – diese Berliner Hochschulen sind in der ersten Runde des Professorinnenprogramms 2030 der…→Professorinnenprogramm 2030: fünf Berliner Hochschulen ausgewählt

-

Insights Transfer – Stories

Design © Sarah Engler; Foto © Alexander Bob

Insights Transfer – StoriesBrain City-Interview mit Prof. Dr. Uwe Bettig. Als Professor für Management und Betriebswirtschaft an der ASH Berlin leitet er das IFAF-Projekt…→

Design © Sarah Engler; Foto © Alexander Bob

Insights Transfer – StoriesBrain City-Interview mit Prof. Dr. Uwe Bettig. Als Professor für Management und Betriebswirtschaft an der ASH Berlin leitet er das IFAF-Projekt…→Viele kreative Ideen und Ansätze

-

Insights Transfer – Stories

© Ivar Veermae

Insights Transfer – StoriesAm Coworking Space EINS in Berlin-Charlottenburg fördert die TU Berlin Start-ups, die den globalen Herausforderungen gleich dreifach nachhaltig…→

© Ivar Veermae

Insights Transfer – StoriesAm Coworking Space EINS in Berlin-Charlottenburg fördert die TU Berlin Start-ups, die den globalen Herausforderungen gleich dreifach nachhaltig…→Ökonomisch, ökologisch, sozial

-

Facts & Events

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 12. bis zum 16. Februar laden die Career Services der Universitäten und Hochschulen in Berlin und Brandenburg zur ersten gemeinsamen Career Week…→

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 12. bis zum 16. Februar laden die Career Services der Universitäten und Hochschulen in Berlin und Brandenburg zur ersten gemeinsamen Career Week…→Tipps und Infos zum Berufseinstieg

-

Facts & Events Transfer – Stories

TU Berlin © Felix Noak

Facts & Events Transfer – StoriesNoch bis zum 29. April können interdisziplinäre Forschungsteams Proposals für die Next Grand Challenge der Berlin University Alliance einreichen.→

TU Berlin © Felix Noak

Facts & Events Transfer – StoriesNoch bis zum 29. April können interdisziplinäre Forschungsteams Proposals für die Next Grand Challenge der Berlin University Alliance einreichen.→Next Grand Challenge: jetzt bewerben!

-

Facts & Events

LNDW / Freie Universität Berlin © Rolf Schulten

Facts & EventsFreiheit, Zeit oder Wissenstransfer – auch 2024 stehen im Veranstaltungskalender der Brain City Berlin wieder viele spannende Themen und Events.→

LNDW / Freie Universität Berlin © Rolf Schulten

Facts & EventsFreiheit, Zeit oder Wissenstransfer – auch 2024 stehen im Veranstaltungskalender der Brain City Berlin wieder viele spannende Themen und Events.→Brain City Berlin 2024: unsere Top-10

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Alfred-Wegener-Institut/Micheal Gutsche (CC-BY 4.0)

Facts & Events Transfer – StoriesEine Sonderausstellung im Deutschen Technikmuseum macht eiswürfelklar: Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Arktis zu retten.→

© Alfred-Wegener-Institut/Micheal Gutsche (CC-BY 4.0)

Facts & Events Transfer – StoriesEine Sonderausstellung im Deutschen Technikmuseum macht eiswürfelklar: Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Arktis zu retten.→Ausstellungstipp: „Dünnes Eis“

-

Insights Transfer – Stories

© Zukunftsorte Berlin

Insights Transfer – StoriesInterview mit Brain City Botschafter Steffen Terberl, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsorte.→

© Zukunftsorte Berlin

Insights Transfer – StoriesInterview mit Brain City Botschafter Steffen Terberl, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsorte.→„Damit in Berlin wieder Innovationsgeschichte geschrieben werden kann“

-

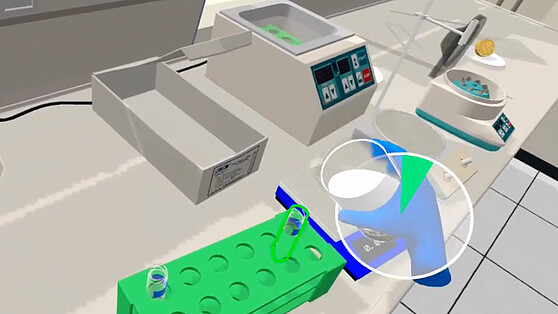

Insights Transfer – Stories

© BHT-MINT-VR-Labs

Insights Transfer – StoriesIn den MINT-VR-Labs an der Berliner Hochschule für Technik arbeitet ein interdisziplinäres Team an didaktischen Konzepten für virtuelle Labore und…→

© BHT-MINT-VR-Labs

Insights Transfer – StoriesIn den MINT-VR-Labs an der Berliner Hochschule für Technik arbeitet ein interdisziplinäres Team an didaktischen Konzepten für virtuelle Labore und…→Spielerisch lernen im virtuellen Biolabor

-

Facts & Events Transfer – Stories

© BPWT

Facts & Events Transfer – StoriesMit einer ganztägigen Auftaktkonferenz in den stilwerk KantGaragen geht die Transfer Week Berlin-Brandenburg 2023 an den Start.→

© BPWT

Facts & Events Transfer – StoriesMit einer ganztägigen Auftaktkonferenz in den stilwerk KantGaragen geht die Transfer Week Berlin-Brandenburg 2023 an den Start.→„Wissenschaft x Wirtschaft“: Transfer Week 2023

-

Insights Transfer – Stories

© edelVIZ

Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→

© edelVIZ

Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→Think Tank für die Ernährung der Zukunft

-

Insights Transfer – Stories

© Berlin Partner/Wüstenhagen

Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→

© Berlin Partner/Wüstenhagen

Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→Brain City Berlin launcht neue Kampagnenmotive

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→Mit Fokus auf Kunst & Wissenschaft: Berlin Science Week 2023

-

Facts & Events

© SPB/Natalie Toczek

Facts & Events100 Jahre Planetarium: Am 21. Oktober feiert das Berliner Zeiss-Großplanetarium das Sternenschau-Jubiläum mit einem bunten Programm aus Astronomie,…→

© SPB/Natalie Toczek

Facts & Events100 Jahre Planetarium: Am 21. Oktober feiert das Berliner Zeiss-Großplanetarium das Sternenschau-Jubiläum mit einem bunten Programm aus Astronomie,…→Umsonst ins All reisen

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH

Facts & Events Transfer – StoriesDie Brain City Berlin hat ein neues Gründerzentrum: Der BerlinBioCube auf dem Campus Berlin-Buch umfasst 8.000 Quadratmeter moderne Labor- und…→

© Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH

Facts & Events Transfer – StoriesDie Brain City Berlin hat ein neues Gründerzentrum: Der BerlinBioCube auf dem Campus Berlin-Buch umfasst 8.000 Quadratmeter moderne Labor- und…→BerlinBioCube eröffnet

-

Facts & Events

shutterstock.com©NicoEINino

Facts & EventsIm Projekt „OpinionGPT" untersuchen Forschende der HU Berlin, wie sich vorurteilsgeprägte Trainingsdaten auf die Antworten von Künstlicher Intelligenz…→

shutterstock.com©NicoEINino

Facts & EventsIm Projekt „OpinionGPT" untersuchen Forschende der HU Berlin, wie sich vorurteilsgeprägte Trainingsdaten auf die Antworten von Künstlicher Intelligenz…→Bewusst voreingenommen

-

Facts & Events

© FU Berlin/Bernd Wannenmacher

Facts & Events„Oral-History.Digital“ heißt ein in dieser Woche online gegangenes Portal. Die Universitätsbibliothek der FU Berlin ist Partnerin des von der DFG…→

© FU Berlin/Bernd Wannenmacher

Facts & Events„Oral-History.Digital“ heißt ein in dieser Woche online gegangenes Portal. Die Universitätsbibliothek der FU Berlin ist Partnerin des von der DFG…→Neue-Plattform für Zeitzeugen-Interviews

-

Insights Transfer – Stories

© Gisma

Insights Transfer – StoriesSeit 2017 sitzt die Gisma University of Applied Sciences mit einem Campus in der Brain City Berlin. Mehr als 660 Studierende aus aller Welt werden an…→

© Gisma

Insights Transfer – StoriesSeit 2017 sitzt die Gisma University of Applied Sciences mit einem Campus in der Brain City Berlin. Mehr als 660 Studierende aus aller Welt werden an…→Praxisorientiert studieren und der Wirtschaft Impulse geben

-

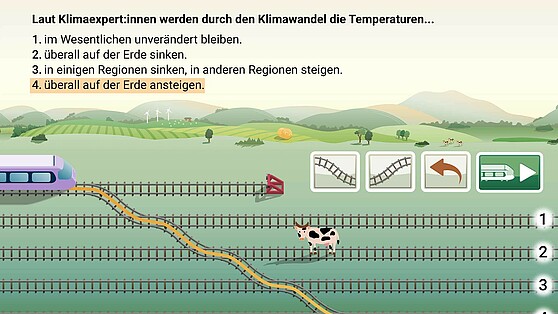

Facts & Events Transfer – Stories

© HU Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesDie App „TRAIN 4 Science“ regt Kinder, aber auch Erwachsene spielerisch dazu an, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Konzipiert und…→

© HU Berlin

Facts & Events Transfer – StoriesDie App „TRAIN 4 Science“ regt Kinder, aber auch Erwachsene spielerisch dazu an, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Konzipiert und…→Mit dem virtuellen Zug in eine nachhaltige Zukunft

-

Insights Transfer – Stories

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesAm Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Schöneweide trifft Tradition auf Ideen und Lösungen von morgen. Der wissenschaftliche Nucleus des…→

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesAm Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Schöneweide trifft Tradition auf Ideen und Lösungen von morgen. Der wissenschaftliche Nucleus des…→Ort der Innovation und Transformation

-

Insights Transfer – Stories

© vdo

Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Claus Bull und Dipl.-Ing. Dirk Jäger untersuchen an der Berliner Hochschule für Technik, was Straßenbäume zum Überleben brauchen und wie sie…→

© vdo

Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Claus Bull und Dipl.-Ing. Dirk Jäger untersuchen an der Berliner Hochschule für Technik, was Straßenbäume zum Überleben brauchen und wie sie…→„Wir muten den Bäumen in der Stadt ganz schön viel zu“

-

Facts & Events

© DLR. Alle Rechte vorbehalten

Facts & EventsIm „DLR_School_LAB Online Observatory“ können Schülerinnen und Schüler jetzt deutschlandweit die Sonne live beobachten.→

© DLR. Alle Rechte vorbehalten

Facts & EventsIm „DLR_School_LAB Online Observatory“ können Schülerinnen und Schüler jetzt deutschlandweit die Sonne live beobachten.→Im Klassenzimmer zur Sonne reisen

-

Facts & Events

LNDM: Kulturprojekte © Christian Kielmann

Facts & EventsLangeweile in den Ferien? Die Brain City Berlin bietet jede Menge Abwechslung! Hier unsere Ferien-Favoriten.→

LNDM: Kulturprojekte © Christian Kielmann

Facts & EventsLangeweile in den Ferien? Die Brain City Berlin bietet jede Menge Abwechslung! Hier unsere Ferien-Favoriten.→10 Tipps für den Sommer

-

Insights Transfer – Stories

© LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan

Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→

© LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan

Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→Garten-Kunst aus der Insektenperspektive

-

Insights Transfer – Stories

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesDas Projekt „Zukunft findet Stadt – Hochschulnetzwerk für ein resilientes Berlin“ ist für Berlin bisher einzigartig. Mehr erzählt Projektleiterin…→

© HTW Berlin/Alexander Rentsch

Insights Transfer – StoriesDas Projekt „Zukunft findet Stadt – Hochschulnetzwerk für ein resilientes Berlin“ ist für Berlin bisher einzigartig. Mehr erzählt Projektleiterin…→„Wir wollen, dass Innovationen, die in Berlin entstehen, hier auch umgesetzt werden“

-

Facts & Events Transfer – Stories

© BHT/Zarko Martovic

Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→

© BHT/Zarko Martovic

Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→Lange Nacht der Wissenschaften 2023

-

Facts & Events

© FU Berlin / Svea Pietschmann

Facts & Events„Freies Denken. Verantwortung bilden. Veränderung gestalten.“ Unter diesem Motto feiert die Freie Universität Berlin in diesem Jahr ihren 75.…→

© FU Berlin / Svea Pietschmann

Facts & Events„Freies Denken. Verantwortung bilden. Veränderung gestalten.“ Unter diesem Motto feiert die Freie Universität Berlin in diesem Jahr ihren 75.…→75 Jahre Freie Universität Berlin

-

Facts & Events Transfer – Stories

© BSBI

Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→

© BSBI

Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→KI-Konferenz an der Berlin School of Business & Innovation

-

Facts & Events

© David Ausserhofer

Facts & EventsDer Nachwuchspreis ging an Dr. Anja Maria Wagemans – und damit ebenfalls an eine Forscherin der TU Berlin.→

© David Ausserhofer

Facts & EventsDer Nachwuchspreis ging an Dr. Anja Maria Wagemans – und damit ebenfalls an eine Forscherin der TU Berlin.→TU-Professorin Dr. Bénédicte Savoy erhält Berliner Wissenschaftspreis

-

Insights Transfer – Stories

© Hallbauer & Fioretti

Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, Nobelpreisträgerin und geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die…→

© Hallbauer & Fioretti

Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, Nobelpreisträgerin und geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die…→„Grundlagenforschung ist die Basis für Innovationen“

-

Facts & Events

© ASH Berlin

Facts & EventsDas neue Erweiterungsgebäude der ASH Berlin soll Platz für rund 1.700 Studierende und eine neue Mensa schaffen. Im Sommer 2024 soll das Gebäude fertig…→

© ASH Berlin

Facts & EventsDas neue Erweiterungsgebäude der ASH Berlin soll Platz für rund 1.700 Studierende und eine neue Mensa schaffen. Im Sommer 2024 soll das Gebäude fertig…→Alice Salomon Hochschule feiert Richtfest

-

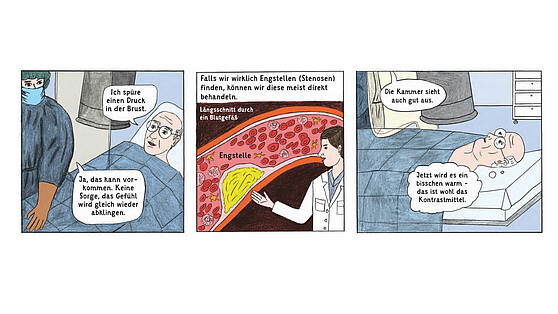

Facts & Events Innovationen

© Brand, Gao, Hamann, Martineck, Stangl/Charité

Facts & Events InnovationenMit einem Comic will die Charité-Universitätsmedizin Berlin Patientinnen und Patienten künftig vor einer Herzkatheter-Untersuchung aufklären. Im…→

© Brand, Gao, Hamann, Martineck, Stangl/Charité

Facts & Events InnovationenMit einem Comic will die Charité-Universitätsmedizin Berlin Patientinnen und Patienten künftig vor einer Herzkatheter-Untersuchung aufklären. Im…→Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

-

Facts & Events Transfer – Stories

© BVG/Andreas Süß

Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→

© BVG/Andreas Süß

Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→Elektro-Sound der Zukunft

-

Insights Transfer – Stories

© ASH Berlin/Cristián Pérez

Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→

© ASH Berlin/Cristián Pérez

Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→SAGE – ein soziales Dreier-Bündnis

-

Facts & Events

© DFG/David Ausserhofer

Facts & EventsDie Geisteswissenschaftlerin Prof. Dr. Anita Traninger hat am vergangenen Mittwoch in der Brain City Berlin den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023…→

© DFG/David Ausserhofer

Facts & EventsDie Geisteswissenschaftlerin Prof. Dr. Anita Traninger hat am vergangenen Mittwoch in der Brain City Berlin den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023…→Leibniz-Preis für FU-Professorin Anita Traninger

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Maschinenraum

Facts & Events Transfer – StoriesÜber die Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Mittelstandsnetzwerk will die Hochschule für Technik und Wirtschaft weiteres Transferpotenzial…→

© Maschinenraum

Facts & Events Transfer – StoriesÜber die Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Mittelstandsnetzwerk will die Hochschule für Technik und Wirtschaft weiteres Transferpotenzial…→HTW Berlin kooperiert mit Maschinenraum

-

Insights Transfer – Stories

© QAH

Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→

© QAH

Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→Tradition meets Innovation

-

Insights Transfer – Stories

© Stefan Schostok

Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→

© Stefan Schostok

Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→Angehörigen von Strafgefangenen eine wissenschaftliche Stimme verleihen

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Berlin Partner

Facts & Events Transfer – StoriesMit einem neuen Imagefilm startet Brain City Berlin ins Jahr 2023. Protagonistinnen und Protagonisten des Videos sind unsere Brain…→

© Berlin Partner

Facts & Events Transfer – StoriesMit einem neuen Imagefilm startet Brain City Berlin ins Jahr 2023. Protagonistinnen und Protagonisten des Videos sind unsere Brain…→„Wir sind Brain City Berlin“

-

Facts & Events

© DGZfP

Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften, Transfer Week oder World Health Summit – wir stellen Ihnen unsere Favoriten vor.→

© DGZfP

Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften, Transfer Week oder World Health Summit – wir stellen Ihnen unsere Favoriten vor.→Brain City Berlin 2023: Top-10 Events

-

Facts & Events

SOWG © Sarah Rauch/LOC

Facts & Events#ZusammenUnschlagbar: Vom 17. bis zum 25. Juni finden in der Sportmetropole Berlin die Special Olympics World Games 2023 statt. Auch…→

SOWG © Sarah Rauch/LOC

Facts & Events#ZusammenUnschlagbar: Vom 17. bis zum 25. Juni finden in der Sportmetropole Berlin die Special Olympics World Games 2023 statt. Auch…→Als Forscher:in zu den Special Olympics World Games

-

Insights Transfer – Stories

© HWR Berlin/Franziska Ihle

Insights Transfer – StoriesIm Projekt „KlinKe“ erforschen Prof. Dr. Silke Bustamante und Prof. Dr. Andrea Pelzeter an der HWR Berlin, welche Sekundärprozesse im Krankenhaus…→

© HWR Berlin/Franziska Ihle

Insights Transfer – StoriesIm Projekt „KlinKe“ erforschen Prof. Dr. Silke Bustamante und Prof. Dr. Andrea Pelzeter an der HWR Berlin, welche Sekundärprozesse im Krankenhaus…→Auf dem Weg zum klimaneutralen Krankenhaus

-

Facts & Events

© Agentur Medienlabor/Benjamin Maltry

Facts & EventsFünf Preise und eine Sonderauszeichnung vergab die Jury des Innovationspreises Berlin Brandenburg am vergangenen Freitag im Rahmen einer…→

© Agentur Medienlabor/Benjamin Maltry

Facts & EventsFünf Preise und eine Sonderauszeichnung vergab die Jury des Innovationspreises Berlin Brandenburg am vergangenen Freitag im Rahmen einer…→Innovationspreis Berlin Brandenburg: die Gewinner:innen 2022

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Transfer Week

Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→

© Transfer Week

Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→Impulse setzen für Kooperationen: Transfer Week 2022

-

Facts & Events

© Dirk Lamprecht / Visual Noise

Facts & EventsMit einem „KULen Tag der Wissenschaft" und einer spannenden Vorlesungsreihe feiert die KinderUni Lichtenberg in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.→

© Dirk Lamprecht / Visual Noise

Facts & EventsMit einem „KULen Tag der Wissenschaft" und einer spannenden Vorlesungsreihe feiert die KinderUni Lichtenberg in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.→Von „Süß, lecker – und gefährlich“ bis „freihändig Fahrrad fahren“ – KULe Vorlesungen für Kinder

-

Facts & Events Transfer – Stories

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→

© Falling Walls Foundation

Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→

Science Community. Interview mit Festival-Leiterin…Wissenschaft für den Dialog mit der Gesellschaft öffnen

-

Facts & Events

©Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Facts & EventsNoch bis zum 14. November 2022 können Einzelpersonen und Gruppen Vorschläge für den Berliner Frauenpreis einreichen.→

©Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Facts & EventsNoch bis zum 14. November 2022 können Einzelpersonen und Gruppen Vorschläge für den Berliner Frauenpreis einreichen.→Berliner Frauenpreis 2023

-

Insights Transfer – Stories

Shutterstock © Monster Ztudio

Insights Transfer – StoriesMithilfe von Künstlicher Intelligenz will das in der Brain City Berlin verankerte, interdisziplinäre Forschungsprojekt manipulierte Medien-Inhalte…→

Shutterstock © Monster Ztudio

Insights Transfer – StoriesMithilfe von Künstlicher Intelligenz will das in der Brain City Berlin verankerte, interdisziplinäre Forschungsprojekt manipulierte Medien-Inhalte…→„news-polygraph“: Förderung durch BMBF

-

Insights Transfer – Stories

© Felix Noak

Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Dr. phil. Thorsten Philipp, Referent für Transdisziplinäre Lehre im Präsidium der Technischen Universität Berlin.→

© Felix Noak

Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Dr. phil. Thorsten Philipp, Referent für Transdisziplinäre Lehre im Präsidium der Technischen Universität Berlin.→„Jeder weiß etwas“

-

Insights Transfer – Stories

@ Ernestine von der Osten-Sacken

Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→

@ Ernestine von der Osten-Sacken

Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→Mit den Ohren sehen

-

Facts & Events

© Urania Berlin

Facts & EventsInnovative, kreative und außergewöhnliche Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Design suchen die Urania Berlin und die Berlin Science Week in der…→

© Urania Berlin

Facts & EventsInnovative, kreative und außergewöhnliche Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Design suchen die Urania Berlin und die Berlin Science Week in der…→Tabula rasa – bis zum 10. September bewerben!

-

Insights

Foto: privat

InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→

Foto: privat

InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→New Work – neue Arbeitskonzepte für zukunftsfähige Unternehmenskulturen

-

Facts & Events

©Shutterstock/4 PM Production

Facts & EventsÜber akademische und nicht-akademische Karriere-Perspektiven informiert vom 22. bis 25. August 2022 eine Veranstaltung an der TU Berlin.→

©Shutterstock/4 PM Production

Facts & EventsÜber akademische und nicht-akademische Karriere-Perspektiven informiert vom 22. bis 25. August 2022 eine Veranstaltung an der TU Berlin.→Career Week for International Junior Researchers – bis 19. August anmelden!

-

Facts & Events

@ BUA

Facts & EventsJugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sowie Forschende und Studierende können aktuell Vorschläge für die „Next Grand Challenge“ der Berlin…→

@ BUA

Facts & EventsJugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sowie Forschende und Studierende können aktuell Vorschläge für die „Next Grand Challenge“ der Berlin…→Berlin University Alliance: Ideen gesucht!

-

Facts & Events

Foto: Futurium © David von Becker

Facts & EventsSommerferien – sechs Wochen, in denen wir die Brain City Berlin einmal ganz neu erkunden können. Und das nicht nur am Wannsee oder Müggelsee. Für…→

Foto: Futurium © David von Becker

Facts & EventsSommerferien – sechs Wochen, in denen wir die Brain City Berlin einmal ganz neu erkunden können. Und das nicht nur am Wannsee oder Müggelsee. Für…→5 Tipps für die Ferien

-

Facts & Events

Foto: htw berlin © Zarko Martovic

Facts & EventsAm 2. Juli 2022 findet die Lange Nacht der Wissenschaften wieder live und vor Ort in der Brain City Berlin statt. Mehr als 60 wissenschaftliche und…→

Foto: htw berlin © Zarko Martovic

Facts & EventsAm 2. Juli 2022 findet die Lange Nacht der Wissenschaften wieder live und vor Ort in der Brain City Berlin statt. Mehr als 60 wissenschaftliche und…→LNDW 2022 – die Welt der Wissenschaft erkunden

-

Facts & Events

Foto: Berlin University Alliance

Facts & Events„Wissen aus Berlin“ heißt ein Youtube-Kanal der Berlin University Alliance. Ende Mai ging die 2. Staffel der Kurzvideos an den Start. Jeweils…→

Foto: Berlin University Alliance

Facts & Events„Wissen aus Berlin“ heißt ein Youtube-Kanal der Berlin University Alliance. Ende Mai ging die 2. Staffel der Kurzvideos an den Start. Jeweils…→Spannende Videos aus der Berliner Forschung

-

Facts & Events

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 30. Mai bis 3. Juni 2022 können sich Schulabsolventinnen auf der Berliner Woche der Studienorientierung umfassend über die Studienangebote an den…→

© HTW Berlin/Chris Hartung

Facts & EventsVom 30. Mai bis 3. Juni 2022 können sich Schulabsolventinnen auf der Berliner Woche der Studienorientierung umfassend über die Studienangebote an den…→Berliner Woche der Studienorientierung

-

Facts & Events

Foto: Michael Kompe @ HWR Berlin

Facts & EventsDer Verbundantrag von fünf Berliner Hochschulen und ein Antrag der ASH Berlin zur Förderung im Rahmen der bundesweiten Initiative sind bewilligt.→

Foto: Michael Kompe @ HWR Berlin

Facts & EventsDer Verbundantrag von fünf Berliner Hochschulen und ein Antrag der ASH Berlin zur Förderung im Rahmen der bundesweiten Initiative sind bewilligt.→Förderprogramm „Innovative Hochschule“: 2 Berliner Anträge erfolgreich

-

Facts & Events

©Agentur Medienlabor/Adam Sevens

Facts & EventsGesucht werden wieder Produkte, Konzepte und Lösungen, die beispielhaft für die Innnovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion…→

©Agentur Medienlabor/Adam Sevens

Facts & EventsGesucht werden wieder Produkte, Konzepte und Lösungen, die beispielhaft für die Innnovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion…→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2022: bis 4. Juli bewerben

-

Insights

Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)

InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→

Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)

InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→Das Beste aus der Wissenschaftsmetropole Berlin herausholen

-

Facts & Events

Foto: Gary Bendig/Unsplash

Facts & EventsFotos vom Osterhasen gesucht! Ein Citizen Science-Projekt ruft die Berlinerinnen und Berliner dazu auf, Hasen, Kaninchen und Füchse im Stadtgebiet zu…→

Foto: Gary Bendig/Unsplash

Facts & EventsFotos vom Osterhasen gesucht! Ein Citizen Science-Projekt ruft die Berlinerinnen und Berliner dazu auf, Hasen, Kaninchen und Füchse im Stadtgebiet zu…→Stalk den Hasen

-

Facts & Events

Foto: Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog

Facts & EventsLeinen los! Vom 3. bis 8. Mai ankert die MS Wissenschaft in der Brain City Berlin. Anschließend startet das schwimmende Science Center wieder auf…→

Foto: Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog

Facts & EventsLeinen los! Vom 3. bis 8. Mai ankert die MS Wissenschaft in der Brain City Berlin. Anschließend startet das schwimmende Science Center wieder auf…→Ausstellungs-Tipp: MS Wissenschaft in Berlin

-

Facts & Events

©Syda Productions7stock.adobe.com

Facts & EventsDie Hochschulen der Brain City Berlin kehren zum Präsenzunterricht zurück. Das haben die Berliner Hochschulen und die Senatsverwaltung für…→

©Syda Productions7stock.adobe.com