-

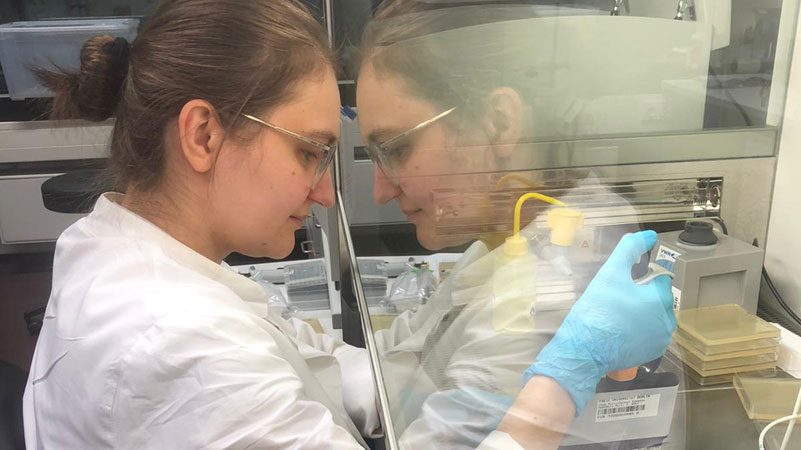

Foto: Olga Makarova privat

11.02.2021Gastbeitrag: COVID-19 und mikrobiologisches Wissen

Brain City-Botschafterin Olga Makarova, PhD, über ihre Forschung während der Pandemie – und den Bedarf der Gesellschaft an mikrobiologischem Wissen.

Vor etwas mehr als einem Jahr kam ich in Hongkong an. Ich war zum ersten Mal in Südostasien und unterwegs zu UNLEASH – dem größten Innovationslabor für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs). International zusammengesetzte Teams kamen hier zusammen, um gemeinsam über die dringendsten Probleme der Welt zu diskutieren. Als Mikrobiologin, die sich mit antimikrobieller Resistenz (AMR) beschäftigt, war es mein Ziel, ein Bewusstsein für die Bedeutung von mikrobiologischem Wissen und Infektionskrankheiten in der Gesellschaft zu schaffen.

An meinem letzten Tag in Hongkong besuchte ich aus akademischer Neugier heraus einen traditionellen Straßenmarkt, einen „wet market“. Auf diesen Märkten werden Tiere lebend angeboten, um die Frische des Produkts zu bewahren. Das erhöht zugleich das Risiko für den Ausbruch von Zoonosen – Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Genau das passierte bei SARS-1, einem tödlichen Coronavirus, das vor beinahe zwanzig Jahren in Südostasien wütete. Obwohl über Coronaviren in den Jahren 2002 bis 2004 viel publiziert wurde, war das Thema der Öffentlichkeit 2019 kaum bekannt. Ich ahnte damals noch nicht, dass die Geschichte sich wiederholen und ein verwandter Stamm des Coronavirus schon bald auf einem anderen „wet market“ auftauchen würde, nur wenige Hundert Kilometer weiter nördlich. Damals war das Virus noch unbekannt, aber später erhielt es den Namen SARS-CoV-2.

Die Pandemie steht vor der Tür

Zeitsprung in den März 2020: Coronaviren sind inzwischen Alltagsthema und die Nachfrage nach mikrobiologischem Wissen ist so hoch wie nie zuvor. Die erste Anfrage für eine Beratung zu alternativen Desinfektionsmitteln (ich forsche an Biozid-Resistenzen) landete im Februar in meinem Postfach. In den darauffolgenden Wochen meldeten sich Freunde und Familienangehörige häufig mit Fragen zu der neuen Krankheit und dazu wie man eine Ansteckung vermeidet. UNLEASH organisierte prompt einen COVID-19-Hackathon, den ich als Expertin unterstützte.

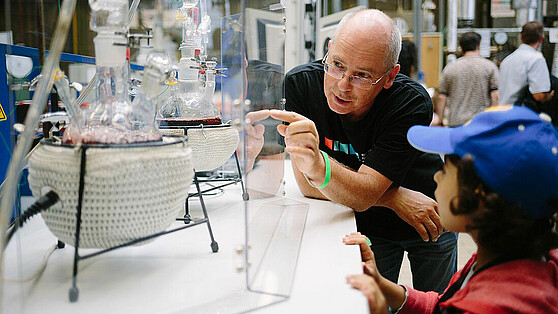

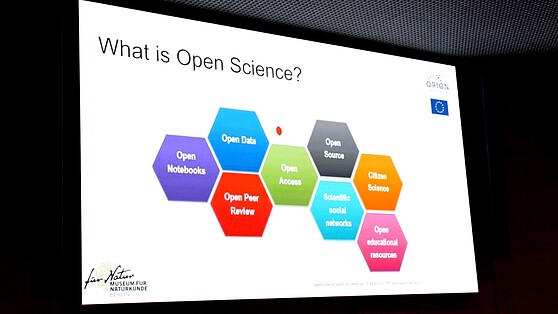

Innerhalb kürzester Zeit stellte das Coronavirus unser aller Leben auf den Kopf – auch das von uns Wissenschaftler*innen. Doch Forscher*innen aus der ganzen Welt fanden schnell Wege, gemeinsam gegen den wachsenden Gesundheitsnotstand anzukämpfen: von der Kuratierung von Open-Source-Projekten über den ehrenamtlichen Einsatz ihrer Zeit und Expertise zur Bekämpfung von COVID-19 bis hin zur freiwilligen Unterstützung lokaler Diagnostik. Selbst große Verlagshäuser öffneten ihre Paywalls. Trotz aller Widrigkeiten fühlte es sich plötzlich gut an, in der Forschung zu arbeiten: Die wissenschaftliche Gemeinschaft tauschte sich offen aus, arbeitete zusammen und vergaß den extremen Wettbewerb und die Jagd nach Publikationen, von denen sie sonst geprägt ist. Die Wissenschaft wurde zum einzigen Weg aus der Pandemie erklärt; die Gesellschaft wurde sich ihrer Wichtigkeit deutlich bewusst.

Auch ich beschloss, meine Kompetenzen und Kenntnisse einzubringen

Da ich anfangs nicht ins Labor konnte, begann mit drei anderen Berliner Wissenschaftler*innen zusammenzuarbeiten– dem Physiker Sebastian Stolzenberg von der Freien Universität Berlin, der Immunologin Weijie Du vom Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin und der Molekularbiologin Junxue Dong vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Gemeinsam wollten wir mit geballter Expertise eine KI-gestützte Plattform für eine auf T-Zellen basierende antivirale Immuntherapie gegen COVID-19 entwickeln. Später gewannen wir damit den Corona-Sonderpreis des Ideenwettbewerbs „Research-to-Market Challenge“ der Berlin University Alliance. Das Preisgeld spendeten wir für COVID-19-Projekte.

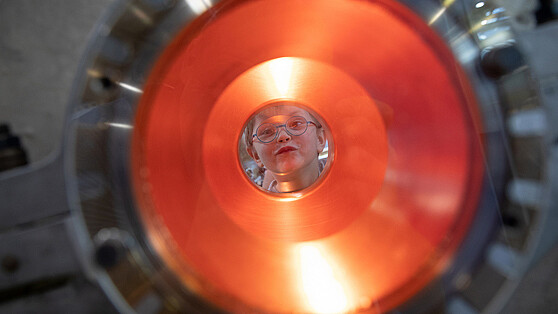

Kurz vor Ostern wurde ich gebeten, ins Labor zurückzukehren und eine Molekulardiagnostik für SARS-CoV-2 vorzubereiten. Diese wird aus zwei Gründen benötigt: Zum einen geht es darum, zu erforschen, wie das Virus sich durch die Luft verbreitet und wie stabil es sich im Umfeld verhäl. Zum anderen soll die Wirksamkeit von Masken getestet werden.

Die Feiertage mit der Organisation von Materialien und der Vorbereitung von Protokollen für den Umgang mit dem Virus im Labor zu verbringen, war eine intensive Erfahrung. Wie so viele Labore hatten auch wir im Frühjahr 2020 große Schwierigkeiten, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Reagenzien für die Molekulardiagnostik zu beschaffen. Auch die extreme Arbeitsbelastung war ein Problem – sowohl in kognitiver als auch in körperlicher Hinsicht. In mikrobiologischen Laboren muss im Vorfeld des Umgangs mit einem neuen Pathogen eine sorgfältige Risikobewertung mit detaillierten Notfallplänen erstellt werden. Einfach ausgedrückt: Man darf man nicht ins Labor, bevor man genau weiß, was man tut (insbesondere, falls etwas schiefgeht!). Zu Beginn des Frühjahrs gab es allerdings nur spärliche Informationen zu SARS-CoV-2. Deshalb musste ich mich an das halten, was über SARS-1 bekannt war. Und das war furchterregend! Das Labor lief währenddessen zum Schutz der Gesundheit der Forscher im minimalen Präsenzbetrieb. Das bedeutete für mich und meine Kolleg*innen lange, einsame Arbeitsstunden. Manche von uns (mich eingeschlossen) nahmen zum ersten Mal nach Jahren wieder selbst eine Pipette in die Hand.

Die ersten Proben kamen am frühen Abend in einer weißen Eisbox an

Die Sammelröhrchen waren mit rosa Flüssigkeit gefüllt – sie sah fast aus wie Roséwein. Nur dass die Röhrchen Luft aus Intensivstationen der Berliner Charité enthielten – sie zu trinken wäre keine gute Idee gewesen. Unser Ziel war es, die Proben auf das Vorhandensein des Virus in der Luft zu untersuchen. Es ging darum, dem Krankenhauspersonal eine bessere Risiko-Abschätzung zu ermöglichen. SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus und RNA ist ein extrem fragiles Molekül.

Ich beschloss, die Proben sofort zu verarbeiten. Im erste Schritt filterte ich die in einer Sammelflüssigkeit gelagerten Proben, indem ich sie durch eine Membran mit 0,22 µm Porengröße presste. Das ist eine relativ unkomplizierte Prozedur, aber eine spritzanfällige! Deshalb wird sie in einem biologischen Sicherheitsschrank durchgeführt. Vorsichtig begann ich, die Virusprobe mit einer langen Nadel aufzuziehen, als ich einen ungewöhnlichen Widerstand bemerkte. Wie sich herausstellte, war die Sammelflüssigkeit zusätzlich mit einer Substanz versetzt, die sie ungewöhnlich dickflüssig und somit sehr schwer filterbar machte. Die körperliche Anstrengung in der Schutzkleidung, die beschlagene Brille, die ständig von der Atemschutzmaske herunterrutschen wollte und das mühsame Hantieren mit zehn Zentimeter langen Spritzen in der Sicherheitshaube – das waren definitiv Momente, die mir in Erinnerung bleiben werden. Natürlich war noch viel mehr Zeit und Anstrengung nötig, bis ich schließlich fertig war. An diesem Tag verließ ich das Labor erst weit nach Mitternacht. Aber ich war erfüllt von dem beruhigenden Wissen, dass die Luft auf den Intensivstationen sicher war. Diese Information wurde sofort an unsere Kolleg*innen in der Charité weitergegeben. Und auch wenn das alles sehr anstrengend klingt – wir waren auch aufgeregt. Unsere Forschung hatte Auswirkungen auf das reale Leben!

Mikrobiologisches Wissen hilft grundsätzlich weiter

Auch wenn die Diskussion über den Ausbruch einer zukünftig auftretenden schweren Infektionskrankheit (Desease X) unter Infektionsmedizinern schon seit Jahrzehnten geführt wird, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass die COVID-19-Pandemie viele Länder auf dem falschen Fuß erwischt hat. Dafür gibt es sicherlich viele Gründe, aber eines ist klar: Ein besseres Verständnis der Mikrobiologie und verwandter Disziplinen aufseiten von Nichtspezialisten könnte starke Auswirkungen darauf haben, wie die Dinge sich künftig entwickeln. Ganz gleich, ob es sich um Regierungsstrategien (Quarantäne vs. kontrollierte Ausbreitung) oder die Akzeptanz neuer Maßnahmen handelt – wie Social Distancing, Mund-Nasen-Schutz und Impfung – ein grundlegendes mikrobiologisches Verständnis ist für uns alle von kritischer Bedeutung. Es war bisher deutlich zu beobachten, dass Länder, in denen die Forschung und die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur nachhaltig finanziert werden, sehr viel wirksamer reagierten.

Winston Churchill soll einmal gesagt haben: „Lassen Sie sich niemals eine gute Krise entgehen.“ Mehr noch als zuvor bin ich der Ansicht, dass die COVID-19-Krise uns als Gesellschaft trotz des Unermesslichen, das sie über uns gebracht hat, auch eine einzigartige Chance bietet. Sie hilft uns, unsere Beziehung zur Wissenschaft zu überdenken, insbesondere im Hinblick auf die mikrobielle Forschung. Ich bin mir heute sicherer als je zuvor, dass die Wissenschaft uns aus der aktuellen Krise führen wird. Ich bin allerdings ebenso davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie nicht der letzte große Gesundheitsnotstand sein wird. Setzen wir uns daher dafür ein, die Wissenschaft besser zu unterstützen. Ganz nach dem Motto: Wenn Sie denken, mikrobiologisches Wissen sei teuer, versuchen Sie es mal mit Unwissen! (vdo)

Olga Makarova ist Infektionsbiologin am Zentrum für Infektionsmedizin, Abteilung für Tiermedizin der Freien Universität Berlin, UNLEASH SDG3 Global Talent, Open Science Fellow der WikimediaDE 2019/2020 und Brain City Berlin-Botschafterin. Beruflich beschäftigt sie sich mit Aspekten der Antibiotikaresistenz, Coronaviren, Open Science, Entrepreneurship und Wissenschaftspolitik.