-

© Felix Noak

21.09.2022„Jeder weiß etwas“

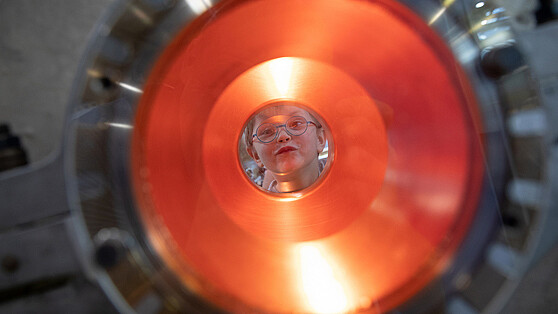

Das Wort ist für viele neu und nicht immer verständlich: Transdisziplinarität bezeichnet ein Denken und Arbeiten über die Grenzen von wissenschaftlichen Disziplinen hinaus. Sie reicht dabei deutlich weiter als Interdisziplinarität. Transdisziplinäre Forschung ist vielmehr eng mit der Gesellschaft verzahnt, denn sie bezieht vielfältige Wissensressourcen ein. Mit teilweise erstaunlichen Ergebnissen, wie zahlreiche Citizen-Science-Projekte in der Brain City Berlin belegen. Dr. phil. Thorsten Philipp ist Experte auf dem Gebiet. Als Referent für Transdisziplinäre Lehre im Präsidium der Technischen Universität Berlin beschäftigt er sich nicht nur theoretisch mit dem Thema. Er sucht auch nach Ansätzen, das Denken von Studierenden über die eigene Disziplin hinaus zu erweitern – in die Gesellschaft hinein. Mehr darüber erzählt er im Brain City-Interview.

Herr Dr. Philipp, Interdisziplinarität ist momentan ein Buzz Word in Wissenschaft, Wirtschaft und vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Sie aber beschäftigen sich mit „Transdisziplinarität“. Wie definieren sie diese?

Transdisziplinarität ist der Versuch, jenseits von Disziplinen Wissensressourcen zu erschließen. Es geht hier um Ressourcen in unserer Gesellschaft, die nicht in wissenschaftlichen Disziplinen erschlossen, kategorisiert und zusammengefasst und deswegen gesellschaftlich auch nicht anerkannt sind.

Das klingt recht abstrakt. Können Sie Beispiele nennen?

Erfahrungswissen gehört dazu und Berufswissen. Oder etwa das sogenannte Autochtone Wissen. Hierbei handelt es sich um das Wissen von indigenen Gemeinschaften, wie den Aborigines in Australien. Diese besitzen beispielsweise ein unglaubliches Wissen über Naturwirkstoffe, das für die pharmazeutische Industrie hochinteressant ist.

Unser akademisches System verschließt sich also gegenüber wertvollen Wissensquellen. Woran liegt das?

Universitäten sind hierarchische Systeme. Und am Ende ist es eine Machtfrage, welches Wissen anerkannt und gelehrt wird und welches nicht. Es ist auch eine Frage der Gesellschaftsgestaltung: Wer dominiert den Diskurs? Und wer hat die Macht, Problemlösungen in Aussicht zu stellen? Transdisziplinarität taucht als Stichwort seit den 1970er-Jahren in der Wissenschaft zwar immer wieder auf, hat sich aber an den Universitäten nur zögerlich und vereinzelt etabliert. An der TU Berlin ist Transdisziplinarität inzwischen dauerhaft institutionalisiert. Mit einer Stabsstelle „Science and Society“ für transdisziplinäre Forschung beim Präsidium. Ich selbst habe darüber hinaus im Präsidium eine Stelle, die sich mit transdisziplinärer Didaktik, also transdisziplinärer Lehre, befasst. Das ist deutschlandweit bisher einzigartig – und schon etwas Besonderes.

Womit beschäftigen Sie sich im Rahmen Ihrer Arbeit?

Mir geht es vor allem darum, wie sich Lerngeschehnisse durch transdisziplinäre Methoden verändern. Studierende sind in solchen Projekten häufig kein Thema. Ich glaube, dass liegt daran, dass transdisziplinäre Forschung einige Voraussetzungen erfüllen muss, um Lehre an die Projekte anzuknüpfen. Eine grundlegende Schwierigkeit in transdisziplinären Projekten ist es, mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren der Gesellschaft zusammenzuarbeiten, die keine Wissenschaftler sind. Das kompliziert den Prozess enorm. Diese Pluralität an Verantwortungsrollen muss erst einmal koordiniert werden. Ich muss sie finden, „bewerten“ und ihren Beitrag einordnen können. So etwas ist in der Lehre meist nicht vorgesehen.

Gibt es bereits Beispiele für transdisziplinäre Lehre an der TU Berlin?

An TU Berlin existieren bereits seit Jahrzehnten eine ganze Reihe von didaktischen Versuchen, sich transdisziplinärer Methoden zu bedienen. Im Fokus stehen hier Kooperationen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. So bieten wir etwa Veranstaltungen unter dem Stichwort „Service Learning“ an. Diese stehen im Dienst einer gesellschaftlichen Sache. Beispielsweise wird das Problem eines Trägers zivilgesellschaftlichen Engagements wie des BUND oder eines Flüchtlingsdienstes bearbeitet. Wir bringen wissenschaftliche Methoden in die Problemlösung hinein, der Träger die Praxiserfahrung. Hier kommt das Learning zum Tragen. In Austausch entsteht idealerweise zumindest eine Problembearbeitung. Das ist der Service.

Inwiefern unterscheiden sich diese Lehrangebote von Praxisseminaren?

Das Praxisseminar steht nicht zwingend unter dem Zeichen eines zivilgesellschaftlichen Engagements. Aber auch dort taucht eine transdisziplinäre Perspektive auf, im Grunde sogar in jedem Praktikum. Kaum jemand denkt allerdings darüber nach, inwieweit sich in einem Praktikum transdisziplinäre Kompetenz verwirklichen lässt. Praktika stehen außerdem stark im Sinne einer kapitalistischen Verwertungslogik. Was wäre, wenn es uns gelänge, Studierenden zu vermitteln, dass sie Praktika stärker als Lernerfahrung betrachten und Lerngeschehnisse auch systematisiert festhalten? Nach wie vor ist das für die meisten Beteiligten leider kein Thema.

Darauf müssten Studierende aber auch vorbereitet werden.

Das ist im Grunde meine Mission. Beispielsweise, mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, um die didaktischen Dimensionen von Praktika zu stärken.

Und wie läuft die transdisziplinäre Zusammenarbeit mit den verschiedenen Lehrstühlen an der TU Berlin?

Vereinfacht gesagt, gut. Prinzipiell – und an der TU Berlin sowieso – existiert an technischen Hochschulen eine hohe Affinität zu einer Zusammenarbeit mit „der Welt draußen“, mit Industrie, Politik, Gesellschaft. Lohnenswert wäre es daher, einmal über die spezifische Rolle von technischen Universitäten im transdisziplinären Diskurs nachzudenken, die ja einen hohen Anwendungsbezug mitbringen. Bei den geisteswissenschaftlichen Disziplinen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Insofern ist es auch nachvollziehbar, dass das Interesse an Transdisziplinarität in Wissenschaft und Forschung nicht überall in der gleichen Weise vorhanden ist. Stark ausgeprägt ist sie in Bereichen wie Architektur, Stadtentwicklung oder Umwelttechnik. Auch in der Soziologie stößt das Thema zunehmend auf Interesse. Viel Potenzial bringen außerdem die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit den dualen Studiengängen mit.

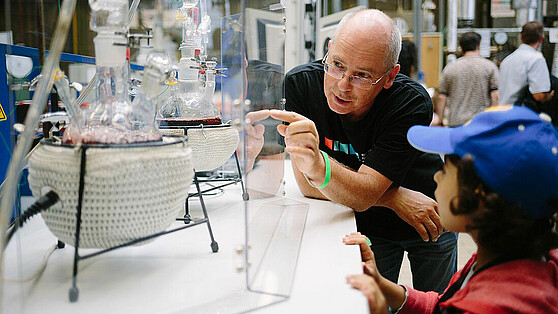

Mall Anders – offenes Lernlabor in der Shopping Mall. (Foto o.re.: © Leo Fenster)

Im Frühjahr und Sommer dieses Jahres haben Sie zusammen mit Studierenden der Berliner Exzellenzuniversitäten „Mall Anders“ als offenes, transdisziplinäres Lernlabor in einem Einkaufszentrum in Charlottenburg-Wilmersdorf auf die Beine gestellt. Welche Lernerfahrung haben die Studierende und auch vortragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Projekt mitnehmen können?

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war dieser transdisziplinäre Experimentierraum mitten in der Mall ein Ort von Verunsicherung. Sie stießen in der Begegnung mit einem neuen Publikum häufig an ihre kommunikativen Grenzen. Das hat ganz klar den Bedarf an Fortbildung für Universitätsangehörige in dieser Beziehung verdeutlicht. Für viele in unserem Team, die Studierenden und auch manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, war es grundsätzlich schwierig, die Grenze zwischen Universität und Gesellschaft zu überwinden – auch in einem Einkaufszentrum. Wir mussten permanent körperlich und geistig präsent sein, um Passanten anzusprechen und neues Publikum zu gewinnen. Am Ende hat Mall Anders es uns vor allem ermöglicht, etwas über uns selbst zu lernen.

Ist die Brain City Berlin ein guter Boden für transdisziplinäre Forschung?

Berlin ist für Transdisziplinarität ein idealer Standort. Die hiesige Maker-Kultur, die Fülle an FabLabs, Reparatur-Cafés, die vielen Gemeinschaftsgärten in der Stadt – dies alles sind Orte der Wissensproduktion und -akkumulation. Das können Forschende nutzen, ohne Projekte auszubeuten. Und wir können uns einbringen. Dafür ist Berlin ein traumhafter Ort.

Auch die Berliner University Alliance fußt ja auf transdisziplinären Ansätzen. Inwiefern können Sie das nutzen?

Die BUA ist eine wichtiger Fördergeberin für uns. Mall Anders hätte ohne den Berliner Exzellenzverbund nicht realisiert werden können. Das Schöne an der BUA ist ja, dass es über sie gelungen ist, Transdisziplinarität aus einem Aschenputtel-Dasein in die Exzellenzdiskussion und -Forschung zu überführen. Transdisziplinarität ist im Antrag der BUA als eines der fünf zentralen Ziele definiert – unter dem Stichwort „Fostering Knowledge Exchange“. Und darum geht’s ja: Um den Austausch von Wissensressourcen.

Die Welt steht heute vor sehr komplexen Herausforderungen, den „Grand Challenges“, die auch die BUA in ihrer Forschung aufgreift. Solche Themen können singulär gar nicht mehr erforscht werden, sondern nur noch inter- und transdisziplinär.

Absolut. Eigentlich ist Transdisziplinarität ja aus der Kritik an der Disziplin und ihrem Zuschnitt heraus entstanden. Und dahinter steckt, wie bei Interdisziplinarität, die Erfahrung und die Einsicht, dass einzelne Disziplinen nicht mehr geeignet sind, die gegenwärtigen Probleme allein zu lösen. Wir können uns einfach nicht mehr erlauben, die vielen wertvollen Wissensressourcen, die wir in unserer Gesellschaft haben, auszuklammern. Alle Menschen sind ja Träger von Wissensressourcen. Jeder weiß etwas.

Aber ist dieses Wissen immer wertvoll?

Man muss schon genauer hinschauen: Was habe ich eigentlich für ein Problem? Was will ich bearbeiten? Und wer kann mir dabei helfen? Das heißt: Nicht alle können wertvollen Input zur Lösung meines Problems geben, aber viele.

Über Transdisziplinarität öffnet sich die Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft. Aber öffnet sich die Gesellschaft auch gegenüber der Wissenschaft? Wie Corona deutlich gemacht hat, ist Wissenschaftsskepsis in der Gesellschaft weit verbreitet.

Wir stehen auf beiden Seiten vor einem Veränderungsprozess. Einerseits wird der Transdisziplinarität von Befürwortenden zugesprochen, dass sie dabei helfen kann, Legitimitätskrisen von Wissenschaft zu moderieren. Wo Wissenschaft sich öffnet, schafft sie es möglicherweise, solche Legitimitätskrisen zu reduzieren. Auf der anderen Seite gibt es in Unternehmen und der Zivilgesellschaft Akteurinnen und Akteure, die sich der Wissenschaft gegenüber verschließen. Frei nach dem Motto: „Das sind doch alles nur schwadronierende Theoretiker ".

Was möchten Sie Studierenden über Ihre Arbeit mit auf den Weg geben?

Vor allem eine Haltung, mit der sie sich als Akademikerinnen und Akademiker verstehen und definieren, aber gleichzeitig um die Begrenztheit ihrer Disziplinen wissen. Eine Haltung, über die sie sich permanent im Dialog und in Kooperation mit der Gesellschaft befinden. Sie sollten ständig ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft reflektieren und sich diese auch vor Augen halten. Das ist in meinem Verständnis auch das Ziel von transdisziplinärer Lehre. (vdo)

Weiterführende Informationen

- Mall Anders

- „Handbuch Transdisziplinäre Didaktik“, Tobias Schmohl / Thorsten Philipp (Hg.), Transkript Verlag (2021), Download E-Book als Open Access-Publikation