-

© hj barraza/Unsplash

21.04.2020Gastbeitrag: Ein plötzlicher Kurswechsel – Präsenzblöcke ins Netz verlegen

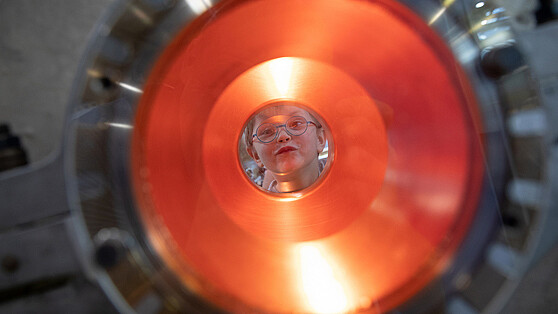

Das Sommersemester hat begonnen. Lehre findet an Berliner Universitäten und Hochschulen ausschließlich online statt. Chats und Video-Konferenzen sind die neuen Hörsäle. Für Dozent*innen ebenso wie für Studierende ist dies eine weitgehend neue Erfahrung. Zumal die aktuellen Rahmenbedingungen in Zeiten von Corona neue Barrieren schaffen – und beispielsweise technisch geringer ausgestattete Studierende oder im Home Office zum Multitasking gezwungene Eltern ausgrenzen können. Dr. Barbara Schäuble beschäftigt sich als Professorin für „Diversitätsbewusste Ansätze in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit“ an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) und Dozentin des Hochschulverbunds BASA-online aus didaktischer und ungleichheitstheoretischer Perspektive heraus intensiv mit dem Thema Online-Lernen. In ihrem Gastbeitrag auf Brain City Berlin berichtet sie über ihre Erfahrungen in den ersten Tagen des digitalen Sommersemesters 2020.

„Das ist nicht das Semester, mit dem wir gerechnet haben “, schreibe ich meinen Studierenden. Den kommenden Zweiblocktagen mit 42 Studierenden sehe ich nicht nur neugierig, sondern auch angespannt entgegen. Denn Blocktage online, das habe ich auch als Lehrende im Hochschulverbund BASA-online noch nie gemacht. Die monatlichen Präsenztage der berufsbegleitend Studierenden finden sonst immer in der ASH statt, nun erstmals online.

Unterschiedliche Voraussetzungen und Fähigkeiten

Ich habe der Gruppe einige Tage vorher einen Zeitplan geschickt, der zeigt, wann genau wir gemeinsam online sind: Zweimal 45 Minuten jeden Tag – für Inputs und Gruppenarbeit. Alles andere ist zwar synchron geplant, aber mit sehr großen Zeitfenstern. Und: Es kann alternativ auch vorher und nachher erledigt werden. Das gilt auch für die Inputs. Ich habe sie als vertonte Powerpoint-Präsentationen (Slidecasts) erstellt, vorab auf die Lernplattform hochgeladen und dort zudem Arbeitsmaterial und Arbeitsfragen verfügbar gemacht. Ich weiß, dass etliche der Studierenden am Smartphone und nicht am Rechner sitzen und, dass sie unterschiedliche technische Voraussetzungen und Fähigkeiten haben. Weitgehende Asynchronität ist deshalb wichtig.

Den Studierenden habe ich geschrieben: „Bitte feilen Sie mit mir daran, wie wir die beiden Tage zu einem guten und interaktiven Seminar machen können. Auch für mich ist es ein Experiment.“ Und: „Bitte tauschen Sie in Zweiergruppen Telefonnummern aus und notieren Sie auf einem Etherpad die Vornamen der Partner*innen. Die Telefon-Teams werden immer mal wieder miteinander telefonieren, um sich über die im Seminarplan stehenden Aufgaben auszutauschen.“ Das schafft Zusammengehörigkeit und Motivation, wie ich gerade letzte Woche selbst aus der Teilnehmer*innenperspektive erfahren habe.

Der Gruppe sage ich zu, dass ich während der Seminarzeit über den Chat und alternativ einen Videoraum online erreichbar bin. Natürlich erledige ich andere Dinge in den Zeiten, in denen ich nicht angesprochen werde. Unter anderem unterhalte ich mich kurz mit Lisa Gutsche und Julia von Schick, die die erste Stunde des Seminars als Kollegin und Tutorin begleitet haben. Ihre Anwesenheit hat mir das sichere Gefühl gegeben, dass alles gut ins Laufen kommt.

Das Etherpad geht in die Knie

Der Tag läuft gut. Alle Studierenden konnten kommen. Sogar die, die sonst wegen Arbeits- oder Care-Zeiten in die Präsenzveranstaltung nicht hätten anwesend sein können. Einige machen aber Multitasking: Sie haben Kinder aus der Wohngruppe zu Hause aufgenommen, betreuen einen Telefondienst, müssen für eine Stunde raus in ihre Einrichtung. Über den Seminarplan, an den ich mich zeitlich exakt halte, und ihre Telefonpartner*in bleiben sie angebunden. Wer Fragen hat, notiert diese im Chat oder ins Etherpad. Da sehe ich immer wieder rein und formuliere Antworten. Es sind gar nicht so viele. Offenbar funktioniert das didaktische Format. Jedoch nicht ohne Schrecksekunden: Unser Etherpad geht in die Knie, als 42 Leute gleichzeitig schreiben. Zum Glück schlägt ein Student geistesgegenwärtig den Wechsel in den Chat vor. Im Pad werde ich künftig nur noch Kleingruppen arbeiten lassen, die dann Zwischenergebnisse durch Abgesandte auf das Hauptpad übertragen.

Der zweite Tag beginnt mit einer kurzen Einführung per Video oder alternativ mit einer vertonten Powerpoint-Präsention. Dann lesen sich die Studierenden für 1,5 Stunden in eine von sieben Theorien der Sozialen Arbeit ein. Im Anschluss entscheiden sie sich für eine Theorie und wählen sich auf der Kurs-Plattform in eine „Theorie“-Gruppe ein. In einem Online-Kleingruppenraum tauschen sie sich 30 Minuten lang über die Texte aus und bilden Zweiergruppen. Sie bereiten Material vor, damit in der nächsten Blocksitzung eine Kurzpräsentation entsteht. Wer nicht da sein kann, kann diese vorab erstellen. Als Präsentationsformate schlage ich vor: Ein einfaches Handy-Video, einen Slidecast oder einen schriftlichen Steckbrief. Ein Lösungsbeispiel und Arbeitsfragen habe ich auf die Lernplattform hochgeladen. Ich füge dazu, dass das Beispiel ihnen zwar meine Qualitätsmaßstäbe aufzeigt, dass ich diese in diesem besonderen Semester aber nicht bei einer Bewertung anlegen werde.

Die Krise wirft auch neue inhaltliche Fragen auf

Wir alle sind im Notbetrieb. Im aktuellen Seminar geht es zudem ohnehin nur um eine Teilnahmeleistung. Ich mache trotzdem Maßstäbe deutlich, denn Beispiele und klar formulierte Kriterien (bspw. über erweiterte Bewertungsschemata wie „Rubrics“) sind aus meiner Sicht in jeder Lehrveranstaltung wichtig, vor allem online. Weil die Studierenden weniger direkte Eindrücke von Qualitätskriterien aus Sicht der Lehrenden haben.

Eine der Fragen, die ich den „Theorie“-Gruppen mitgebe ist, welche Impulse die ausgewählte Theorie Sozialer Arbeit dafür gibt, den Auftrag Sozialer Arbeit im Kontext der gesundheitlichen Krise zu verstehen – und wo die Theorie ihre Grenzen hat. Wie geht Lebensweltorientierung angesichts von Social Distancing. Und wird die Soziale Arbeit autoritärer? Sollte sie als Angebot der Daseinsvorsorge besser ausgestattet werden? Eine Student*in fragt: Müssen wir auf Corona eingehen? „Nein“ antworte ich und beginne darüber nachzudenken, wie sich im Seminar Räume schaffen lassen, die explizit als Austauschräume über die Krise markiert sind und andere, in denen man davor geschützt ist. Nicht zuletzt, weil ich selbst spüre, dass ich mal über diese Frage nachdenken will und ein anderes Mal kreativer und stabiler bin, wenn ich sie ausklammere. Die Studierenden sollen wählen können. Ich schreibe mir das Thema auf, um es mit in den Austausch mit Kolleg*innen zu nehmen, den wir für übermorgen geplant haben.

Online-Lehre in Krisenzeiten: sparsam, vorausschauend, sozial

Auch der zweite Tag läuft gut. Am besten gefällt mir, dass die Studierenden nicht nur erkennbar die bereitgestellten Übungen erproben, sondern dass sie sehr aufmerksam auch meine Lehrenden-Perspektive mitdenken. In knappen klaren Worten stellen sie Fragen im Chat. Teilweise antworten ihre Kommiliton*innen, noch bevor ich dazu komme. Online-Lehre in Krisenzeiten ist – so sehe ich es – sparsam (klar und orientiert auf Wesentliches plus Zusatzmaterialien für Interessierte), vorausschauend (frühzeitig informierend und Maßstäbe mitliefernd) und sozial (das heißt, aufmerksam und bindungsorientiert).

Der Fokus der Lehre auf die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden wird mir noch bewusster als sonst. Und auch, dass es gilt, Beziehungen zu den fachlichen und gesellschaftlichen Schlüsselthemen zu schaffen. Ich arbeite dafür viel mit Reading-Response-Papers und in Zweiterteams. Technische Tools sind die Vehikel. Die wichtigsten Techniken sind der Austausch von Materialien, Telefon, Chat sowie Forenarbeit und Einzel-Rückmeldungen. Etwas gemeinsame Videozeit in einem Blockseminar ist schön, aber kein Muss.