-

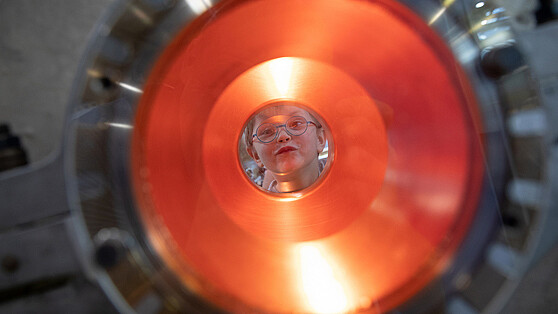

©DexLeChem

09.04.2020„Neue Erkenntnisse in den Markt zu bringen, ist uns sehr wichtig“

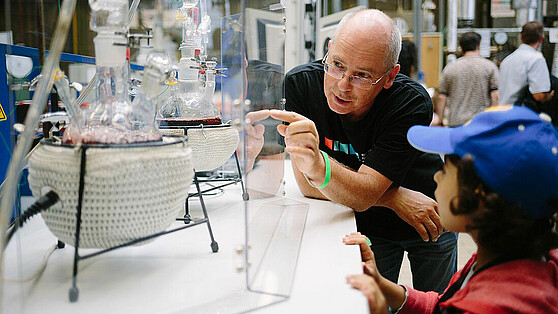

Aus der Hochschule heraus ein Start-up gründen? Sonja Jost machte es erfolgreich vor. Gemeinsam mit drei Kommiliton*innen gründete sie nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens und der Technischen Chemie an der TU Berlin 2013 DexLeChem. Das Hightech-Unternehmen mit Sitz im Innovationspark Wuhlheide bietet innovative Produktionsverbesserungen im Bereich Grüne Chemie an.

Frau Jost, was hat Sie dazu bewogen, direkt aus der Hochschule heraus den Sprung in die Gründung zu wagen?

Ich will die Dinge verändern. Wenn ich sehe, dass man ökologischer produzieren und dabei Kosten einsparen kann, lehne ich mich nicht zurück. Ich bin nicht der Typ, der abwartet. Deutschland ist die viertgrößte Chemie-Nation der Welt, damit haben wir auch eine Verpflichtung. „Fridays for Future“ gab es 2013 noch nicht, aber Entwicklungen wie der Klimawandel waren klar absehbar. Ich bin ein Kind der 1980er-Jahre und habe damals die großen Umweltbewegungen mitbekommen. Und obwohl ich mich immer für Industrie und Produktion interessiert habe, hat das mein Mind-Set stark beeinflusst. Ich bin niemand, der am Unmöglichen festhält, aber ich dachte mir: Ich will mir nie Vorwürfe machen müssen, weil ich es nicht probiert habe!

DexLeChem ist als Start-up ja aus der TU Berlin hervorgegangen.

Genau, wir sind eine Ausgründung aus dem Exzellenzcluster für Katalyse (UniCat) an der TU Berlin. Ich habe damals ein Verfahren entwickelt, wie man komplexe Chemikalien statt in erdölbasierten organischen Lösungsmitteln auch in Wasser produzieren kann. Das war vorher nicht möglich, weil man dafür bestimmte komplexe homogene Katalysatoren nutzen musste, die sich nicht in Wasser einsetzen ließen. Das Verfahren legte die Grundlage für die Geschäftsidee von DexLeChem. Das Besondere daran: Man kann damit Feinchemikalien für die pharmazeutische Industrie umwelt- und ressourcenschonend herstellen.

Für wissenschaftliche Start-ups – so heißt es – ist es besonders schwierig, sich im Markt zu etablieren. Wie war das bei Ihnen?

In der deutschen Start-up-City Berlin werden jährlich viele Start-ups gegründet, aber nur wenige im industrienahen naturwissenschaftlichen Bereich. Im ersten Jahr konnten wir noch die Einrichtungen an der TU Berlin mitnutzen. Wir hatten wirklich großes Glück. Berlin war damals schon Drittmittelmeister in Deutschland. Es laufen hier sehr viele Forschungsprojekte an den Universitäten und Forschungseinrichtungen. Da ist es natürlich schwierig, für eine Gründungsidee Platz zu erhalten. Wir haben es damals nur geschafft, weil uns zwei Professoren unterstützt haben. Später wurde dann von der IHK Berlin ein Laborcontainer für naturwissenschaftliche Start-ups finanziert. Das INKULAB stellt kostenlose Laborarbeitsplätze zur Verfügung. Wir haben das Projekt mit initiiert..

Sie wurden außerdem durch ein EXIST-Stipendium gefördert, oder?

Ja. Um ein EXIST-Stipendium erhalten zu können, muss die Universität vorher unterschreiben, dass sie die Einrichtungen zur Verfügung stellt. Die Infrastruktur ist Grundvoraussetzung dafür, später eine Finanzierung zu bekommen. Wir hatten das große Glück, in den EXIST-Forschungstransfer aufgenommen zu werden. Das ist sozusagen der große Bruder des Gründungsstipendiums. Diese Förderung erhalten nur sehr wenige Teams. Pro Jahr sind es rund 30 Projekte in ganz Deutschland. Wenn ein Chemie-Start-up dabei ist, ist dies schon eine große Sache. Es zeigt zugleich, dass in dem Bereich ein hoher Bedarf besteht.

Inzwischen haben Sie sich im Markt etablieren können. Auch das schafft nicht jedes Gründungsteam. Was war Ihr Erfolgskonzept?

Wir haben fast 1,5 Jahre gebraucht, um den ersten Kunden zu bekommen. Es ist wie ein Spiel in der Industrie. Niemand will der Erste sein. Daran hatten wir sehr zu knabbern. Es hieß immer: „Kommt wieder, wenn ihr einen Kunden habt." Am Ende war unser erster Kunde ein Schweizer Unternehmen. Der Kontakt entstand über eine Messe. Ein Eckpfeiler unseres Erfolgs war, dass wir unser Geschäftsmodell ausgeweitet haben auf Leistungen und Produkte, in denen wir zwar kein Alleinstellungsmerkmal haben aber dennoch sehr gut sind. Gestartet sind wir mit dem Angebot, wasserbasierte chemische Verfahren für die Industrie zu entwickeln, über die man teure Katalysatoren in der Arzneimittelherstellung wiederverwenden kann. Inzwischen sind wir deutlich breiter aufgestellt. Wir haben erkannt, dass die Projektanbahnung in der Industrie lange dauert und uns überlegt, welche Dienstleistungen wir noch anbieten können, um mehr Umsatz zu machen.

Was für Leistungen sind das?

In der Industrie existiert ein Bedarf an Teams, die im weitesten Sinne mit der Digitalisierung in der Produktion zu tun haben. Bei der Entwicklung unserer wasserbasierten Verfahren setzen wir viele Modellierungstools mit ein – von quantenchemischen Simulationen über die dynamische Prozess-Simulation bis hin zu Big-Data-Ansätzen. Diese Leistungen bieten wir inzwischen mit an – ebenso wie allgemeine Dienstleistungen im Bereich der Green Chemistry. Hier entwickeln wir nachhaltige Lösungen im Rahmen von industriellen Prozessen. Die Erweiterung unseres Leistungsspektrums brachte den Durchbruch, da wir so mehr Aufträge in die Pipeline schieben konnten. Ein weiter Punkt ist, dass wir Industrieunternehmen inzwischen glaubhaft vermitteln können, dass sie kein allzu großes Risiko mit uns eingehen. Dadurch, dass wir unseren Entwicklungsprozess transparent gemacht haben und zeigen können: Wir haben alles unter Kontrolle.

Vier Jahre lang war DexLeChem im Inkubator von Bayer, dem CoLaborator, angesiedelt. Inwiefern haben Sie davon profitiert?

Die Zeit bei Bayer hat uns extrem geholfen, da uns die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wurde. Wir mussten das Labor nicht selbst einrichten. Der Schritt raus aus der Universität zu Bayer bedeutete für uns einen weiteren Schritt in die Selbständigkeit. Insgesamt durchliefen wir so einen stufenweise abgefederten Prozess. Ende 2018 sind wir dann in den Innovationspark Wuhlheide gezogen – und hier machen wir jetzt wirklich alles selbst. Ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten, von Anfang an alles allein zu machen. Es sagt einem ja auch niemand, was man alles beachten muss.

Und unwiefern profitierte Bayer von Ihnen?

Die Nähe zu einem Start-up bringt neue Blickwinkel in ein Unternehmen hinein. Das Thema Intrapreneurship wird inzwischen in der Industrie großgeschrieben. Wir waren damals das einzige Chemie-Start-up im CoLaborator und haben intern öfter Vorträge gehalten. Als eines der ersten Chemie-Start-ups in Deutschland haben wir uns außerdem früh dafür eingesetzt, die Gründer-Szene in dem Bereich mit aufzubauen. Davon hat Bayer natürlich auch profitiert.

Sie sind nach wie vor eine der weniger Frauen in der Geschäftsführung eines deutschen Start-ups. Ist das bei naturwissenschaftlichen Gründungen ebenfalls ungewöhnlich?

In der Chemie- oder Chemiewende-Start-up-Szene sind es gar nicht so wenige Frauen. Erhebungen sprechen von 25 bis 40 Prozent. Das liegt daran, dass es im Chemie-, Biologie- und Pharmaziebereich generell eine hohe Frauenquote gibt. Sie liegt – ja nach Fachgebiet – zwischen 38 und über 50 Prozent. Natürlich gibt es daher in diesen Bereichen auch mehr Frauen, die ein Start-up gründen können. Die medial präsente Start-up-Szene, die damals in der Dotcom-Blase ihren Ursprung nahm, ist sicherlich IT-dominiert. Und das ist bei uns traditionell ein Bereich mit einem geringen Frauenanteil. In anderen Ländern ist das anders. Im Iran zum Beispiel liegt der Frauenanteil unter den Informatik-Studierenden bei etwa 50 Prozent. Das Umfeld von Fondsmanagern ist allerdings sehr testosterongeprägt. Frauen erhalten eindeutig weniger Kapital, obwohl ihre Unternehmen besser performen. Das ist natürlich ein Riesenproblem für die Inhaber der Fonds, weil sie so weniger Renditen erzielen.

Die Wissenschafts-Szene in der Brain City Berlin gilt als sehr gut vernetzt. Nutzen Sie das?

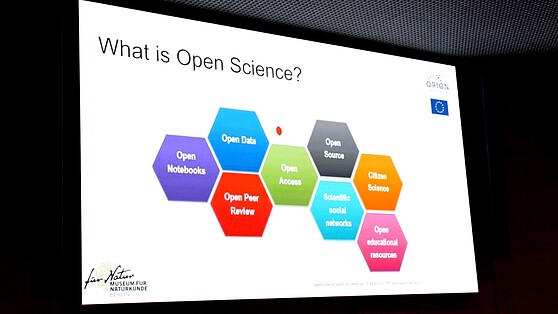

Die Nähe zur Wissenschaft in Berlin hat für uns sehr großen Wert. Wir arbeiten immer noch eng mit dem Exzellenz-Cluster an der TU-Berlin zusammen. Auch mit Professor*innen von der Humboldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin gab und gibt es enge Verbindungen. Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft in den Markt zu bringen, ist uns sehr wichtig. Wir sind daher immer offen für Kooperationen. Das ist das Schöne an Berlin: Wir haben eine exzellente Wissenschaft und eine tolle naturwissenschaftliche Start-up-Szene. Der Mix macht es hier!

Inwiefern setzt sich DexLeChem dafür ein, naturwissenschaftliche Start-ups in Berlin zu unterstützen?

Wir haben DexLeChem ja bereits vor sieben Jahren gegründet und dadurch viele Jahre lang die Start-up-Szene mitaufgebaut und vernetzt. Insofern habe ich hier unter Start-up-Unternehmer*innen gute Freunde gefunden. Man hilft sich inhaltlich, wenn es irgendwo fachliche Probleme gibt. Bis September 2019 saß ich auch im Vorstand des Bundesverbands Deutsche Startups. Immer wieder werde ich auch von Universitäten in ganz Europa eingeladen, um Vorträge zu halten. Ich tue viel, um Gründer*innen im naturwissenschaftlichen Bereich zu unterstützen.

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Das Lab2Venture zum Beispiel, ein Mitmach- und Experimentier-Labor der FU Berlin. Dort haben wir eine Schulklasse über ein Jahr hinweg begleitet. Die Schüler*innen haben im Rahmen eines Projekts durchgespielt, wie es ist, wenn man selbst im Chemiebereich ein Start-up gründet. Nach wie vor arbeiten wir aber auch mit der TU Berlin, dem Centre for Entrepreneurship oder dem B!GRÜNDET-Netzwerk der Berliner Hochschulen und der Berlin University Alliance zusammen. Das geht auch weit über das Thema Gründungen hinaus: Für die Berlin University Alliance haben wir beispielsweise im Zuge der Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung von Corona Rohstoffe zur Herstellung von Desinfektionsmitteln gesucht. An den Berliner Universitäten passiert sehr viel.

Apropos, haben Sie Tipps für Nachwuchswissenschaftler*innen, die sich selbständig machen möchten?

Zunächst einmal: Die Probleme sind immer die gleichen. Viele stehen zunächst vor einem Berg und wissen nicht, wie sie das Ganze angehen sollen. Mein Tipp wäre, Unternehmen, die schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, anzuschreiben und zu fragen, ob diese vielleicht Tipps geben können. Das kann DexLeChem sei – im Chemiebereich machen wir das sehr gern. Im naturwissenschaftlichen Bereich gibt es allerdings inzwischen viele erfolgreiche Unternehmer*innen.

2017 wurden Sie von dem Online-Magazin Edition F als eine von „25 Frauen, die die Welt verändern“ ausgezeichnet. Wollen Sie das nach wie vor?

Auf jeden Fall! Fast alle, die im naturwissenschaftlichen Bereich gründen, möchten etwas Nachhaltiges aufbauen. Sie wollen nicht einfach nur einen schnellen Exit hinlegen.

Letzte Frage: Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich würde mir Kapital wünschen, um ein nachhaltiges Chemieunternehmen aufzubauen. Ende 2019 haben wir ein Produktionsunternehmen gegründet, da wir selbst eine nachhaltige Pharmawirkstoffe und Zwischenprodukte herstellen möchten. Dafür suchen wir aktuell nach Partnern. Wir glauben, dass die Zeit dafür reif ist, wieder Produktion nach Deutschland zurück zu holen und so die Versorgung zu sichern. (vdo)