-

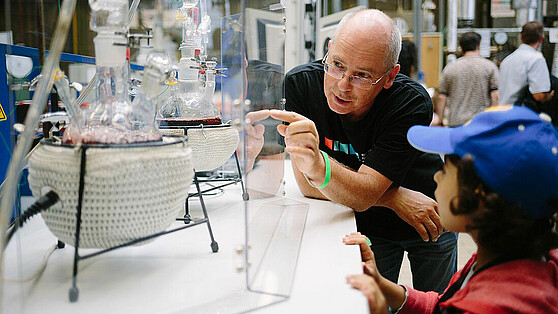

(V.li.n.re.) Steffen Terberl/FU Berlin; Prof. Dr. Hannes Rothe/ICN Business School, Foto: Ernestine von der Osten-Sacken

16.12.2021„BioTech ist kein Selbstläufer“

Die Brain City Berlin gehört weltweit zu den Top-Standorten in der Gesundheitswirtschaft. Im Bereich BioTech verschenkt die Region jedoch Innovations-Potenzial. Zugleich hat Berlin gute Chancen, zu Spitzenclustern wie Cambridge oder Boston aufzuschließen. Zu diesem Schluss kommt der „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und HealthTech Startups in Berlin“.

Die Studie, die unter der Leitung von Prof. Dr. Hannes Rothe, Associate Professor an der ICN Business School Berlin und Mitgründer des Digital Entrepreneurship Hub der Freien Universität Berlin (FU Berlin ) durchgeführt wurde, vergleicht Berlin mit Cambridgeshire (Großbritannien) und weiteren Standorten in Deutschland. Die wissenschaftliche Basis: Workshops, quantitative Datenauswertungen, Interviews mit Gründerinnen und Gründern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Investorinnen und Investoren sowie Technologietransfereinrichtungen, Infrastrukturanbieterinnen und -anbietern und Großunternehmen.

Mehr über die Ergebnisse des Reports, die Chancen des Standorts Berlin und dazu, wie man sie nutzen könnte, erzählen Prof. Dr. Hannes Rothe und Steffen Terberl, Leiter von Profund Innovation, dem Gründungs-Service der FU Berlin, im Interview.

Herr Prof. Dr. Rothe, für den gerade erschienenen „Deep Tech Futures Report 20121“ haben Sie den Bereich der Bio- und HealthTech-Start-ups in den Fokus genommen. Was war der Auslöser für die Studie?

Dr. Hannes Rothe: Als Wirtschaftsinformatiker mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship beschäftige ich mich bereits seit 2018 mit dem BioTech-Bereich. Ich fand es erstaunlich, dass es eine hohe Konzentration großer BioTech- und HealthTech-Unternehmen in anderen Regionen gibt, aber nicht in Berlin. Berlin ist ja ein großartiger Forschungsstandort: Wir haben hier allein drei Universitäten, die im Bereich Naturwissenschaften und Technik lehren und forschen – und mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin das größte Universitätsklinikum Europas. Auch große Forschungseinrichtungen wie das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) oder die Max-Planck-Gesellschaft (MPI) sitzen am Standort. Aber wenn man sich die Start-up-Szene hier so anschaut, sucht man vergeblich nach großen Health- und BioTech-Start-ups – mal abgesehen von Digital-Health-Gründungen. Wir wollten wissen, wie Berlin im Vergleich zu anderen Regionen aufgestellt ist – und was man gegebenenfalls besser machen kann.

Steffen Terberl: Das in Berlin-Dahlem geplante Technologie- und Gründungszentrum FUBIC soll 2025 fertig gestellt sein. Wir werden hier dann auch einen hohen Anteil an Laborflächen haben. Das war für Profund Innovation ein Grund, sich mit dem Thema Gründungen im lebenswissenschaftlichen Bereich stärker auseinanderzusetzen.

Ein wesentliches Fazit der Studie „Bio- und HealthTech Startups in Berlin“ lautet: Berlin verschenkt als Ökosystem für Bio- und HealthTech-Start-ups viel Potenzial. Was heißt das genau?

Dr. Hannes Rothe: Wenn es in Berlin um Start-ups geht, sind meist Digital-Start-ups gemeint. Es geht um die Zalandos, die Rocket Internets und um App-Entwickler im Bereich Digital Health wie Ada, aber nicht um Gründungen in der Biotechnologie, Diagnostik oder Medizintechnologie. Solche Gründungen finden hier zwar statt, sie stehen aber nicht im Fokus der Investoren. Berlin ist deutschlandweit im Bereich Bio- und HealthTech führend. Die Grundlagenforschung ist hier sowieso ganz weit vorn. Was Start-ups betrifft, bleibt in der Hauptstadtregion im Vergleich zu internationalen Spitzen-Clustern wie Cambridge oder Boston allerdings einiges an Potenzial auf der Strecke.

Und woran liegt das?

Dr. Hannes Rothe: Das liegt vor allem an den langen Entwicklungszeiten von Bio- und HealthTech-Produkten. Und die neuen Technologien müssen auch noch in den Markt gebracht werden. Eine Health-App hingegen lässt sich innerhalb weniger Monate schreiben. Die muss dann „nur noch“ zertifiziert werden. Der Prozess ist also deutlich kürzer. Er benötigt auch deutlich weniger Investitionen. Für Start-ups im Bio- und HealthTech-Bereich braucht man spezifisches Know-how und ein ganz anderes Netzwerk. Die Anforderungen, denen Gründerinnen und Gründer in dem Bereich gegenüberstehen, unterscheiden sich also deutlich von denen im Digital-Health-Bereich.

Gibt es weitere Knackpunkte?

Dr. Hannes Rothe: Eines der Kernprobleme, das wir auch in der Studie benennen, ist: Es existieren zwar viele Bio- und HealthTech-Start-ups in Berlin, aber diese bleiben aber in der Regel klein. Das ist problematisch, weil sich so kein Zyklus aufbauen kann. Ein Start-up-Ökosystem funktioniert folgendermaßen: Wenn ein Start-ups wächst, stellt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Dann wird es im besten Fall erfolgreich und verkauft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber nicht weg. Sie bleiben vielmehr in der Region und starten etwas Neues. Erfolgreiche Ökosysteme befruchten sich also selbst. Im Digitalbereich existiert ein solches Ökosystem in Berlin bereits – im BioTech-Bereich hingegen nicht mal ansatzweise.

Sie benennen das in der Studie als Skalierungsproblem ...

Dr. Hannes Rothe: Exakt. Wir lassen diese Unternehmen in Berlin klein. Wir helfen ihnen nicht dabei, zu wachsen. Es gibt zwar einige Ressourcen, aber letztlich sind viele dieser Kapazitäten sehr verteilt und nicht gut miteinander vernetzt. Ein Grund dafür ist sicherlich: BioTech-Start-ups erhielten bislang wenig Aufmerksamkeit, weil andere Bereiche erfolgreicher gewesen sind. Das hat sich mit Corona verändert. Ein Unternehmen wie Biontech, das inzwischen einen substanziellen Beitrag am deutschen Bruttoinlandsprodukt hat, kann viel bewegen. Da hat sich sicherlich ein Wandel vollzogen. In Berlin wird allerdings nach wie vor viel Potenzial aus der Grundlagenforschung schlecht in wachsende Start-ups überführt.

Warum ist das so – Berlin steht doch generell für einen gut funktionierenden Wissenstransfer in die Wirtschaft?

Dr. Hannes Rothe: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Region aus der Forschung heraus ausgründen, sind tendenziell zu jung und zu unerfahren. Sie sind jünger als in Boston und unerfahrener als in Cambridge. Sie machen ihren Doktor und gründen danach aus. Sie besitzen keine Industrieerfahrung, kein Netzwerk und wissen auch nicht, wie man ein Medizinprodukt baut. Sie lernen das Bauen eines Medizinprodukts vielmehr on-the-Job. Das ist problematisch, weil es lange dauert, ein solches Produkt oder Diagnostik-Tool zu entwickeln. Es gilt, dabei viele Hürden zu überwinden. Wer diese Hürden nicht von Anfang an kennt, muss manche Dinge doppelt machen – und das verzögert den Prozess zusätzlich.

Gilt das im Grunde nicht auch für andere Bereiche?

Dr. Hannes Rothe: Ja, aber im Gesundheitsbereich ist es besonders schwerwiegend, weil dieser so stark reguliert ist. Da wird logischerweise viel auf Sicherheit geachtet. Wenn in Studienphase zwei festgestellt wird, dass in Phase eins etwas nicht richtig gemacht wurde, muss man wieder zurückgehen. So hat man schnell mal 500.000 Euro verbrannt. Und das macht ein Investor gegebenenfalls nicht zweimal mit. Darum werden Start-ups in Boston oder in Cambridge bereits bei der Gründung Managerinnen und Manager an die Seite gestellt, die den Prozess schon mal durchlaufen haben.

Das gibt es in Berlin doch auch. Das „Science & Startups“-Netzwerk beispielsweise umfasst rund 1.700 Mentorinnen und Mentoren. Mangelt es denn hier an Expertinnen und Experten, die die von Ihnen erwähnte Unterstützung leisten können?

Dr. Hannes Rothe: Sowohl als auch. Denn erstens sind diese Expertinnen und Experten keine Mitgründer, sondern „nur“ Mentorinnen und Mentoren. Das heißt, sie sind nicht aktiver Teil des Teams, sondern geben lediglich ihre Meinung rein. Und zweitens fehlt es in Berlin an Personen, die diese Unterstützung leisten können, weil es im Berliner Bio- und HealthTech-Ökosystem noch keine Unicorns gibt. Wir haben hier eben noch keine Milliardenunternehmen, die den Prozess bereits ein- oder zweimal erfolgreich durchlaufen haben. Entsprechend gibt es in der Hauptstadtregion auch weniger Personen, die diese Erfahrung teilen können.

In der Studie ziehen Sie Cambridgeshire in Großbritannien als Best Practice-Beispiel zum Vergleich heran. Was macht Cambridge anders als Berlin?

Dr. Hannes Rothe: Cambridge hat faktisch zehn Jahre vor Berlin angefangen – es gibt dazu ein sehr gutes Buch, „The Cambridge Phenomenon“. Cambridge hat in den 1970ern einen ähnlichen Prozess durchlaufen wie Berlin oder das Silicon Valley. Der Standort hat zunächst mit Informationstechnologie angefangen. Irgendwann haben die Hard- und Software-Gründer dann auch außerhalb ihres Feldes investiert. In den 1980er- und frühen 1990er-Jahren begann man in Cambridge damit, in BioTech und HealthTech zu investieren. Das lief bei uns erst in den 2000ern an. Insofern gab es in Cambridge bereits viel früher als bei uns große BioTech- und HealthTech-Unternehmen, die inzwischen zu Unicorns herangewachsen sind. Weitere große Player zogen nach. Heute ist Cambridge DAS führende BioTech-Cluster im europäischen Raum. AstraZeneca hat erst vor wenigen Wochen sein Headquarter offiziell nach Cambridge verlegt – weil es dort das erwähnte Start-up-Ökosystem und die Spitzenforschung gibt – und weil das Unternehmen dort Joint Labs aufbauen kann.

Die Studie gibt Empfehlungen, die aus dem Vergleich zu Cambridge heraus entwickelt wurden. Das betrifft zum Beispiel die Ansprache von Investoren.

Dr. Hannes Rothe: Genau. Die in Cambridge tätigen Investoren investieren nicht in ein, sondern gleich in mehrere Start-ups. Sie kennen das dortige Ökosystem. Und sie haben ein Interesse daran, dass es lebt und erhalten bleibt. Es sind vorwiegend regionale Player – aber selbst internationale Investoren finanzieren dort mehrere Start-ups. Das führt dazu, dass diese Start-ups mehr Halt haben. Auch der Informationsaustausch zwischen den Gründerinnen und Gründern ist intensiver und das Ökosystem wird tendenziell stärker gefördert als in Berlin. Hier sind vor allem die öffentlichen Förderer aktiv. Das ist sehr wichtig, da im Bio- und Healthtech-Bereich ein langer Zeitraum finanziert werden muss. Aber der Prozess dauert eben viel länger als beispielsweise in Cambridge, weil das private Kapital fehlt und weil wenige zielgerichtet den Bio- und HealthTech-Start-ups helfen, privates Kapital einzusammeln. Dadurch sind unsere Start-ups in der Regel auch sehr lange abhängig von öffentlichem Geld.

Was könnte den hiesigen Start-ups denn helfen?

Dr. Hannes Rothe: Faktisch muss man es schaffen – und das ist auch eine der Kernempfehlungen der Studie – eine Plattform aufzubauen, die die hiesige Industrie stärker mit den forschungsnahen Inkubatoren und den Science-Parks der Stadt vernetzt. Über eine solche Plattform könnten auch private regionale Investoren gefunden werden, die den Start-ups finanzierte Profis an die Seite setzen. Grundsätzlich stehen die Chancen für eine solche Plattform und somit einen Anschub von Bio- und HealthTech-Start-ups in Berlin gut, weil die führenden Wissenschaftseinrichtungen vor Ort sehr intensiv miteinander kooperieren und dem Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zunehmend Bedeutung beimessen.

Steffen Terberl: Es gibt für eine solche Plattform jetzt auch eine Blaupause: das im September an den Start gegangene K.I.E.Z. – Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum zur Förderung von Start-ups im KI-Bereich. Dort machen wir im Prinzip eigentlich genau das, was wir auch für den BioTech-Bereich als Modellprojekt empfehlen: Wir haben dort sehr spezielles Services. Wir suchen nach Investorinnen und Investoren, die speziell in diesen Bereich reingehen wollen, nach Talenten und den passenden Mentorinnen und Mentoren. Einzelne Einrichtungen wie Profund Innovation können das nicht allein. Dazu sind wir alle nicht groß genug und haben nicht die kritische Masse. Aber gemeinsam ergibt das natürlich Sinn.

Dr. Hannes Rothe: Es gibt übrigens noch einen weiteren große Unterschied zwischen den BioTech-Ökosystemen in Berlin und Cambridge: Unsere Start-ups halten deutlich weniger Patente. Das liegt unter anderem daran, dass der Technologietransfer, den wir momentan in der Hauptstadtregion betreiben, stark auf Lizenzen fokussiert ist. Das heißt, die Universitäten geben Patente raus und idealerweise fließen dann Lizenzgebühren an die Hochschulen zurück. Auch in Cambridge gehören die Erfindungen erst einmal den Forschungseinrichtungen. Die Rechtslage ist dieselbe. Allerdings werden die Patente dort früher und häufiger in das Eigentum der Start-ups überführt. Das ist hier in der Regel nicht der Fall.

Steffen Terberl: Diese Policy ist aber begründet. Universitäten dürfen ihr geistiges Eigentum nicht einfach verschenken. Es macht derzeit eigentlich nur Sinn, wenn Investoren früh in den Prozess reinkommen und Ideen zu marktüblichen Bedingungen aus der Universität herauskaufen. Ein Start-up sollte in der Lage sein, sich selbst um das Patentmanagement zu kümmern. So, wie die Start-ups momentan hier an den Universitäten aufgestellt sind, ist für sie eher positiv, wenn sich die jeweilige Hochschule um das Patentmanagement kümmert.

Welchen Tipp würden Sie jungen Teams geben, die aus der Hochschule heraus gründen möchten?

Steffen Terberl: Wir empfehlen unseren Start-ups generell, sich relativ früh auf den Markt und potenzielle Kunden zu fokussieren. Klassisch bleiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gern erst einmal länger an der Uni. Wichtig ist es daher, die Busines-Komponente frühzeitig in das Team zu integrieren. Im Normalfall kommen sehr homogene Teams zu uns, die sich aus einer Arbeitsgruppe heraus entwickelt haben. Meist fehlt ihnen das Business-Verständnis anfangs komplett. Ein Anliegen von uns ist es, diese Komponente möglichst schnell mit reinzuholen.

Dr. Hannes Rothe: Es gibt Kursangebote für wissenschaftsbasierte Gründungen, die auch Studierende der Lebenswissenschaft nutzen können. Diese helfen, zunächst einmal ein Grundverständnis dafür zu entwickeln, was es heißt, ein Start-up ins Leben zu rufen. Es geht auch darum, die Geschäftssprache verstehen zu lernen. Außerdem gibt es inzwischen ein Berliner Startup Stipendium für die Gesundheitswirtschaft. Das ist zwar gering dotiert, aber ein guter Weg, um eine Gründung anzuschieben. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, mit den Inkubatoren in Kontakt zu treten. Das Problem mit der mangelnden Industrienähe bleibt allerdings bestehen. Da muss derzeit jede und jeder schon selbst sehr aktiv werden. BioTech ist nun mal leider kein Selbstläufer. (vdo)

Im Frühjahr 2022 planen die Forschungsgruppe und Partnereinrichtungen eine gemeinsame Veranstaltung zu dem Report. Weitere Informationen (E-Mail-Verteiler): https://mailchi.mp/1402c91c5174/towards-bio-futures-berlin

- „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und HealthTech Startups in Berlin“ (Infos und Download)