-

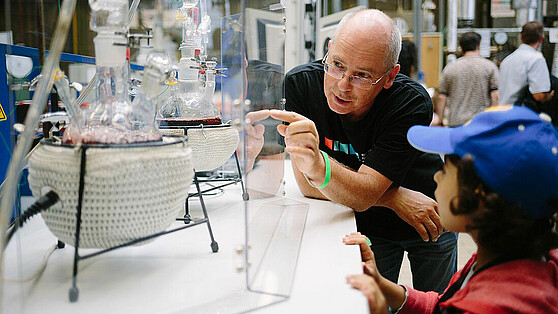

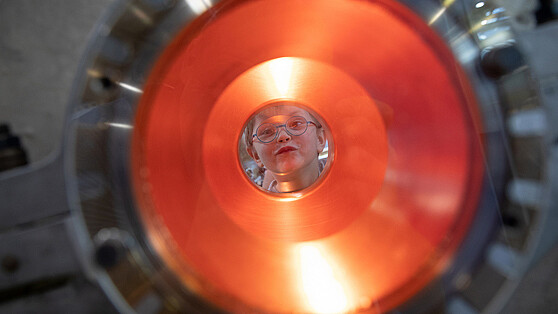

©Credit Silke Oßwald/FMP

29.04.2020Im Spagat zwischen Detail und Gesamtkonzept

Synapsen bestimmen unsere Wahrnehmung, wie wir uns bewegen und was wir erinnern. Sie sind die Kontaktstellen, über die unsere Nervenzellen kommunizieren. Wie Synapsen entstehen und wie sich die komplexe molekulare Maschinerie ausbildet, über die Neuronen bestimmte Informationen weiterleiten – darüber ist noch wenig bekannt. Professor Dr. Volker Haucke, Direktor am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Professor für Molekulare Pharmakologie an der Freien Universität Berlin (FU Berlin), versucht mit seinem Team genau das zu erforschen. Für das Projekt „SynapseBuild“ wurde er Ende März vom European Research Council (ERC) mit einem der begehrten ERC Advanced Grants ausgezeichnet. Der Förderpreis ist mit rund 2,5 Millionen Euro dotiert. Im Brain City-Interview erzählt der Biochemiker mehr über das Projekt, über Forschung am Wissenschaftsstandort Berlin und über den „Berlin Spirit“.

Herr Dr. Haucke, was genau ist das Innovative an Ihrer Forschung im Rahmen des Projekts „SynapseBuild“?

Synapsen sind die abermilliardenfachen Schaltstellen des Nervensystems, über die Signale von einer Nervenzelle zur anderen weitergeleitet werden. Wir wissen heute viel über ihre Funktion, aber nahezu nichts über ihre Bildung. Das Problem in der Vergangenheit war, dass es nahezu unmöglich war, diese Vorgänge in lebenden Systemen live zu verfolgen und gleichzeitig molekular zu analysieren. Wir verfolgen einen neuen Ansatz, der aus Stammzellen abgeleitete menschliche Nervenzellen sowie die CRISPR/Cas-Technologie des Genom-Editierens beinhaltet. Dadurch können wir live verfolgen, wie sich Synapsen ausbilden, während sich die Nervenzelle ausdifferenziert. Gleichzeitig erhalten wir Zugang zu den molekularen Komponenten humaner Nervenzellen und den Genen, die sie steuern.

Warum ging das bisher nicht?

In einer Labormaus existiert das Gehirn ja bereits; die Synapsen sind also schon „gemacht“. Und in sich entwickelnden Fruchtfliegen oder Fadenwürmern kann man Synapsen-Proteine zwar leuchtend sichtbar machen, das ist aber in der Analyse der Moleküle limitiert, denn man erhält praktisch keinen biochemischen Zugang zum Material. Am FMP stellen wir aus humanen Stammzellen erregende, also „sendende“ Nervenzellen in Zellkulturen selbst her. Diese Stammzellen können wir mittels „Genscheren“, der CRISPR/Cas-Technologie, manipulieren. Das heißt, wir können einerseits leuchtende Proteine in die Zellen einführen – bestimmte Synapsen-Komponenten werden so sichtbar. Und wir können die Stammzellen genetisch verändern. Dies ermöglicht es uns, live zu verfolgen, wie die Bestandteile der sich bildenden Synapse aus dem Zellkörper entlang des Axons transportiert und dort zusammengesetzt werden, welche Komponenten in diesen Prozess involviert sind und wie dieser gesteuert wird.

Was möchten Sie mit Ihrer Forschung erreichen?

Vornehmlich wollen wir verstehen, wie Synapsen gebildet werden. Dazu möchten wir zentrale Fragen beantworten, etwa: Woher stammt das Material, das zur Bildung einer funktionsfähigen Synapse und damit zur Freisetzung der Botenstoffe aus der Nervenzelle benötigt wird? Wie wird dieses Material dann in die entstehende Synapse eingebaut? Sind dieselben Mechanismen aktiv, wenn Synapsen langfristig stärker oder schwächer werden? Welches sind die zentralen Vorgänge beim Lernen und beim Speichern von Erinnerung? Woher weiß die Nervenzelle, wann die Bildung der Synapse komplett ist? Und wie wird das Programm bei der Bildung des Nervensystems, in dem ja viele verschiedene Synapsentypen kooperieren, gesteuert? Die Klärung solcher Fragen könnte zentral für die Aufklärung neurologischer Störungen sein. Und dann ist da noch das Thema Regeneration: Wenn Nervenbahnen gekappt werden oder einzelne Synapsen zum Beispiel infolge von Neurodegeneration zugrunde gehen, könnte ein neuer Ansatz, über den sich neue Synapsen ausbilden ließen, dabei helfen, diese Störungen zu beheben. Sprich: Das Verständnis der Synapsenbildung könnte völlig neue Ansätze zur Bekämpfung neurologischer und neurodegenerativer Krankheiten ermöglichen. Aber das ist noch sehr in die Zukunft gedacht. Wir reden hier über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren.

Was fasziniert Sie an Ihrem Forschungsgebiet besonders?

Das Gehirn ist äußerst komplex und der evolutionsbiologische Ursprung des Nervensystems extrem interessant. Es ist eine ungeheure Aufgabe, eine Synapse zu bauen, ohne zu wissen, wie diese eigentlich auszusehen hat. Zellbiologisch ist dies ein faszinierendes Problem, das sich auf der nächsten Ebene noch komplexer darstellt. Es existieren nämlich nicht nur verschiedene Typen von Nervenzellen, Synapsen können auch verstärkt oder geschwächt werden. Nervenzellen müssen außerdem viele verschiedene Arten von Synapsen aufbauen. Für das System bedeutet das: Es muss immer auch in Wechselwirkung mit sich selbst und mit den Nachbarzellen angepasst werden. Für uns Forscher*innen ist es daher wichtig, immer wieder kritisch zu hinterfragen: Was bedeutet ein Ergebnis für das große Ganze? Und was kann ich daraus lernen? Das sind entscheidende Fragen, die man gern vergisst, wenn man bei der Arbeit von Detail zu Detail marschiert.

Der Blick für das Kleine wie für das Große macht also eine*n gute*n Wissenschaftler*in aus?

Absolut. Der Spagat zwischen Detailtiefe und dem Blick auf das Konzeptionelle dahinter ist schwierig, aber sehr wichtig. Jede*r Wissenschaftler*in hat sicherlich Stärken in die eine oder andere Richtung. Umso wichtiger ist es, ein Team zu haben, das beide Typen von Wissenschaftler*innen integriert.

Ist Ihr Forschungsteam am FMP entsprechend divers zusammengesetzt?

Es gibt bei uns Neurowissenschaftler*innen, Zellbiolog*innen, Molekularbiolog*innen und Optische Biophysiker*innen. Sämtliche Kompetenzen spielen hier zusammen. Das hilft sehr häufig, weil beispielsweise ein*e Physiker*in ganz andere Fragen stellt als ein*e Neurobiolog*in.

Der ERC Advanced Grant ist mit bis 2,5 Millionen Fördermittel über einen Zeitraum von fünf Jahren dotiert. Wie und wofür werden Sie das Geld einsetzen?

Wie werden damit vier weitere wissenschaftliche Stellen in unserem Forschungsteam finanzieren sowie eine anteilige technische Assistenz. Wir benötigen außerdem neben den aus humanen Stammzellen abgeleiteten Nervenzellen weitere Modelle wie Organoide, das sind Minigehirne aus Nervenzellbündeln, und genetisch veränderte Mäuse, um Befunde in vivo zu verifizieren und im komplexen Organismus anschauen zu können.

Als Professor für Molekulare Pharmakologie an der FU und Leiter des FMP vereinen sie außeruniversitäre und universitäre Forschung in Ihrer Arbeit. Welchen Vorteil hat das für Sie?

Für einen Wissenschaftler ist es wichtig und befriedigend, rauszugehen und Begeisterung für die eigene Forschung zu wecken. Darüber hinaus wird man in der Lehre immer wieder mit Fragen konfrontiert, die einem helfen, sich in der Forschungsarbeit zu zentrieren. Oft sind das gerade die einfachen Fragen. Prinzipiell gibt es zwischen der Forschung an den Universitäten und den außeruniversitären Einrichtungen keinen qualitativen Unterschied. An den Außeruniversitären sind wir vielleicht etwas stärker auf die Forschung fokussiert und wir verfügen über Mittel für Großgeräte, die wir dann auch den Universitäten als Infrastruktur bereitstellen. Am FMP haben wir ein sehr enges Verhältnis zu den Kolleg*innen an den Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr offen und kollegial und entspricht ganz dem „Berlin Spirit“.

Was kennzeichnet diesen „Berlin Spirit“?

Lassen Sie mich etwas ausholen: Als ich 2003 als Professor an die FU Berlin berufen wurde, befand sich die Stadt finanziell in einer schwierigen Situation. Als Konsequenz daraus arbeiteten die Universitäten häufig gegeneinander. An der FU Berlin schaute man wie das Kaninchen vor der Schlange nach Berlin-Mitte, in der Annahme, dass die Freie Universität Berlin abgewickelt werden könnte. An der Humboldt-Universität zu Berlin war das Misstrauen wahrscheinlich nicht minder. Das galt besonders für die damaligen universitären Leitungen. Von der Wissenschaftsseite aus betrachtet, waren solche Misstrauens-Gräben nie ein Problem. Damals wurden viele junge Leute neu an die Hochschulen der Stadt berufen. Es waren noch keine Platzhirsche definiert – wie vielleicht an anderen größeren Standorten Deutschlands. Auf der Wissenschaftsebene hat sich so ein extrem fruchtbares und vertrautes Miteinander entwickelt, das irgendwann auch die Universitätsleitungen beflügelt hat, ihre Gräben zuzuschütten. Im Resultat und mit der Unterstützung vieler, auch der neuen Universitätsleitungen und der Berliner Politik, ist daraus die Berlin University Alliance entstanden. Eine gute Idee. Weil ein solcher wissenschaftsgetriebener Hochschulverbund von den Wissenschaftler*innen in Berlin schon immer gewollt gewesen ist. Ich denke, das hat sich bezahlt gemacht.

Anfang des Jahres haben sich auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen Berlins zusammengeschlossen: zur Plattform „Berlin Research 50“.

Die Berlin University Alliance katalysiert neue Initiativen für kollaborative Forschungsförderung. Außerdem bündelt sie Ressourcen und ermöglicht damit berlinweit einen maximalen Zugang aller Forscher zu Geräten und Expertise. Auch auf Seiten der außeruniversitären Forschungseinrichtungen muss es Ansprechpartner geben, die das Ganze bündeln. Deswegen haben sie sich unter dem Dach von BR 50 zusammengeschlossen – als Ansprechpartner für die BUA. Probleme können so gemeinsam diskutiert und auch gemeinsam gelöst werden. Dass eine Stadt zwei solcher Verbünde hat, ist meiner Kenntnis nach einzigartig in Deutschland.

Als Mitglied des Berliner Exzellenz-Clusters „NeuroCure“ arbeiten Sie institutionsübergreifend u.a. mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin zusammen. Welche Möglichkeiten eröffnet das Ihnen und Ihren Forscher-Kolleg*innen?

Jede*r Neurowissenschaftler*in kennt inzwischen NeuroCure. Das Exzellenz-Cluster steht für Qualität und für Interdisziplinarität. Anders als manch andere Exzellenz-Cluster, hat NeuroCure nahezu seine gesamten finanziellen Ressourcen in die Rekrutierung von Wissenschaftler*innen von außen gesteckt. Das hat dazu geführt, dass NeuroCure weltweit zu einem Markenzeichen geworden ist. Als Instrument hat NeuroCure die Attraktivität des Wissenschaftsstandorts erheblich gestärkt. Wir arbeiten über NeuroCure mit vielen tollen Kolleg*innen zusammen, die ein riesiges Kompetenzspektrum abdecken – bis hin zur Klink. Außerdem hilft es uns, Leute zu gewinnen. Nachwuchswissenschaftler*innen unseres Fachgebiets kommen gezielt nach Berlin.

Als Wissenschaftler sind Sie international unterwegs. Was macht die Brain City Berlin besonders?

Vor allem der bereits erwähnte Berlin Spirit. Der Wissenschaftsstandort Berlin besitzt inzwischen auch international große Attraktivität. Er hat sich innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre extrem dynamisch entwickelt und einen großen Sprung gemacht – sowohl quantitativ als auch qualitativ. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Aber es bleibt auch noch manches zu tun: Momentan sind wir noch nicht ganz auf dem Qualitätsniveau von Boston, San Francisco oder Zürich. Da müssen und wollen wir aber hin.

Warum leben und arbeiten Sie gern in Berlin?

Berlin ist eine weltoffene Stadt, die einen machen lässt, was man möchte. Eine Stadt, die die Freiheit des Denkens fördert. Berlin hat viel Grün und Flair. Ich stamme aus einem Dorf, in dem soziale Kontrolle großgeschrieben wurde. Der berühmte Kaffee zum Frühshoppen am Sonntagmorgen war ohne soziale Ächtung nicht orderbar. Das ist in Berlin anders. Wie alle Städte, hat natürlich auch Berlin seine Probleme. So ist es beispielsweise etwas zersiedelt; Wissenschafts-Campi wie der Campus Berlin-Buch sollten daher gerade über öffentliche Verkehrsmittel besser angebunden sein.

Haben Sie einen Tipp für Nachwuchswissenschaftler*innen?

Hört auf eure innere Stimme! Dazu gehört es auch, sie sprechen zu lassen. Ich muss einer Sache wirklich eine Chance geben, damit sie mich packen kann. Wenn ich nur an der Oberfläche kratze, bleibt es schwierig. Die Wissenschaftskarriere birgt ja häufig große Risiken. Es dauert lange, bis man in einer festen Position angelangt und halbwegs davon überzeugt sein kann, dass die Karriere auch wirklich Fuß fasst. Nur wenige Doktorand*innen werden letztlich Professor*in oder verbleiben überhaupt in der akademischen Forschung. Trotzdem ist man gut beraten, nicht ausschließlich auf die Zahlen zu schauen. Wenn man etwas wirklich will, kann man es auch schaffen. Insofern lautet mein Rat: Follow your interests, not fashion and chose the best lab you can think of! (vdo)