-

© Jens Freudenberg

12.08.2025Weitaus mehr als Bedarfsanalysen – Co-Creation ist Entwicklung mit den Anwendenden

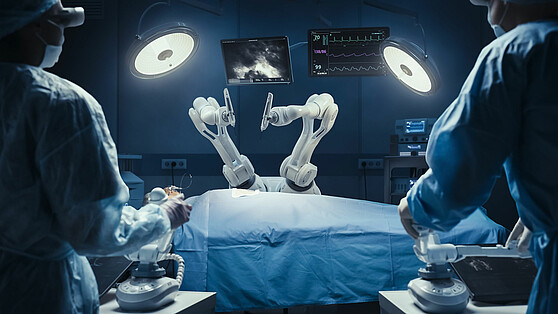

Die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) ist Partnerin von CoCre-HIT. In dem wissenschaftlichen Begleitprojekt wurden partizipative Methoden bei der Entwicklung hybrider Interaktionstechnologien im Gesundheits- und Pflegebereich erprobt und wissenschaftlich ausgewertet. Im Ergebnis soll jetzt ein interdisziplinär ausgerichtetes Kompendium entstehen, das Erfahrungswissen zum Thema Co-Creation im Gesundheits- und Pflegebereich vermittelt. Prof. Dr. Cordula Endter, Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft, hat die Beteiligung der KHSB an CoCre-HIT geleitet. Unsere Kolleginnen vom Cluster HealthCapital Berlin Brandenburg sprachen mit ihr über Co-Creation bei der Technologieentwicklung und das Verbundprojekt.

Das Interview mit Prof. Cordula Endter erschien ursprünglich auf healthcapitel.de.

Frau Prof. Endter, Sie arbeiten im Fachgebiet „Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft“ und befassen sich hier viel mit partizipativer Forschung. Warum ist der partizipative Ansatz so wichtig?

Die Digitalisierung wird von vielen Menschen als ein Transformationsprozess wahrgenommen, der eher „über” sie kommt, anstatt dass er mit ihnen gemeinsam gestaltet wird. Wenn sie eine neue Software in der Verwaltung oder ein neues digitales Dokumentationssystem in einem Pflegeheim einführen oder versuchen einen Sozialroboter auf einer Station für Menschen mit Demenz einzusetzen, dann braucht es auch Akzeptanz, Commitment und Neugier, diese neuen Formen der Mensch-Technik-Interaktion auszuprobieren. Finanzielle Mittel, technische Infrastruktur und Bedienkompetenz allein reichen da nicht aus. Es geht auch um die Frage, wie sich Arbeitsprozesse durch neue Formen der Mensch-Technik-Interaktion verändern und wie neue Technologien das professionelle Selbstverständnis zum Beispiel von Pflege- und Gesundheitsfachkräften beeinflussen. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, lohnt es sich, die späteren Nutzerinnen und Nutzer an der Entwicklung dieser Technologien zu beteiligen. Beteiligung sollte dabei nicht auf die üblichen Nutzerinnen- und Nutzerstudien am Ende oder die Bedarfsanalyse am Anfang beschränkt sein, sondern den gesamten Prozess umfassen. Das klingt im ersten Moment zeit- und kostenintensiv. Auf mittel- und langfristige Sicht zahlt sich ein solches Vorgehen jedoch aus, weil die Technologien stärker den Bedürfnissen der späteren Anwendenden entsprechen, die Akzeptanz wird durch ein solches Vorgehen gefördert und die Integration der Technik in bestehende Handlungsabläufe verbessert. Im Rahmen meiner Lehrtätigkeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen versuche ich zukünftige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter für diese Herausforderungen zu sensibilisieren und sie methodisch darauf vorzubereiten.

Sie waren für die KHSB die Projektleiterin im Begleitprojekt des BMBF-Forschungsvorhabens Co-Creation und nachhaltige Partizipation in der Entwicklung hybrider Gesundheits-IT (CoCre-HIT). Was hat das Projekt erforscht und was für Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Co-Creation, Gesundheit, Gerontologie und Pflege hat das wissenschaftliche Begleitprojekt Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes von Methoden der Partizipation und Co-Creation im Kontext der Gestaltung hybrider Gesundheitstechnologien untersucht. CoCre-HIT hat dabei einerseits einen Service- und andererseits einen Forschungsanteil. Mit einem iterativen Begleitkonzept hat das multidisziplinäre Konsortium die Projekte in allen Forschungsphasen mittels partizipativer Lern- und Austauschformate beraten und vernetzt. Gleichzeitig wurden die Projekte im Rahmen der Forschung in ihrer co-kreativen Ausrichtung untersucht. Die Ergebnisse dienten der Entwicklung eines praxistheoretischen Rahmenwerks, das kontinuierlich über prozessbegleitende Evaluationen der co-kreativen Formate der Verbundprojekte weiterentwickelt wurde. Erste Erkenntnisse aus dem Projekt betonen, dass partizipative Technikentwicklung (PTE) Zeit und Verstehen braucht, um Reflexionsräume zu generieren, in denen die eigene Praxis ebenso reflektiert werden kann wie Machtstrukturen und disziplinäre Kulturen. PTE braucht Vertrauensaufbau und eine methodische Rahmung und Systematik.

Für Technologieunternehmen und Start-ups ist der Zugang zu potenziellen Anwenderinnen und Anwendern im Gesundheitswesen und in der Sozialen Arbeit oft schwierig. Mitarbeitende der Gesundheits- und Sozialberufe sind nicht selten überlastet und haben kaum Zeit an Projekten oder Umfragen teilzunehmen. Was können Sie den Unternehmen in diesem Zusammenhang raten?

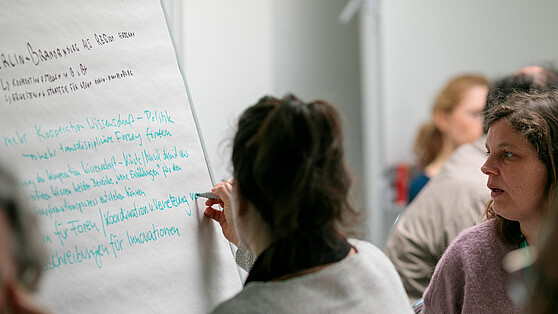

Prinzipiell kann ich Unternehmen raten, sich vorab über Verfügbarkeiten des Personals und mögliche Formen der Zusammenarbeit zu erkundigen. Dazu sollte man aktiv auf die Institutionen zu gehen. Ebenso ist es wichtig, dass auf der Seite des Unternehmens vorher die Ressourcen und Personalmittel kalkuliert werden. So lassen sich bei den potenziellen Anwenderinnen und Anwendern besser Personen gewinnen, denn wenn die genauen Anforderungen bekannt sind, ist es beispielsweise besser möglich eine Vertretung für die Zeit der Forschung zu organisieren. Grundsätzlich sollten die jeweiligen Einrichtungen auf Augenhöhe beteiligt werden. Das bedeutet auch, eine Aufwandsentschädigung für die Co-Forschenden zu zahlen sowie deren Bedenken und kritische Aussagen ernst zu nehmen und ihnen Raum zu geben. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass es auch hilfreich ist, kurze Zeitfenster für die Zusammenarbeit anzubieten. Ähnliches gilt für Umfragen, sie sollten eher kürzer sein, dazu online absolvierbar und leicht verständlich. Und grundsätzlich sollte gegenüber den Co-Forschenden der Mehrwert von der Beteiligung für die Forschung und ihre Arbeitspraxis herausgestellt werden.

Wie kann das Clustermanagement Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg – HealthCapital Ihre Arbeit unterstützen und Co-Creation-Ansätze in der Region befördern?

Ich denke, die wichtigste Unterstützung besteht darin, relevante Akteurinnen und Akteure aus den unterschiedlichsten Branchen in der Region zu vernetzen und diese sichtbar zu machen. Dazu gehört auch, abgeschlossenen und aktuellen Projekten sowie Vorhaben mehr Sichtbarkeit zu geben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unsere Projektergebnisse im Newsletter des Clusters HealthCapital vorstellen können. Ich glaube, dass durch die Bekanntmachung von Co-Creation-Ansätzen und positiven Beispielen auch ihre Relevanz gestärkt wird. Hilfreich für die Verbreitung von Co-Creation-Ansätzen wären zudem konkrete, ggf. digitale, öffentliche Anlaufpunkte für Interessierte und Möglichkeiten des Erprobens von Co-Creation-Ansätzen jenseits von bewilligten Forschungsprojekten. Das Cluster könnte eine Plattform bieten, über die Schaffung solcher Möglichkeiten zu diskutieren und entsprechende Vorhaben zu begleiten und zu unterstützen.

Wesentliche Erkenntnisse aus dem Projekt CoCre-HIT sollen jetzt in einem Kompendium zusammengefasst und der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Wann wird das Kompendium zur Verfügung stehen und wo ist es erhältlich?

Das Kompendium wird voraussichtlich ab dem 1. August 2025 hier zur Verfügung stehen. Ab diesem Datum können auch andere Personen aus der Community Stories nach einem vorbereiteten Leitfaden verfassen und wir pflegen diese in das Kompendium ein.

Zur Person:

Prof. Dr. Cordula Endter ist Diplom-Psychologin und promovierte Europäische Ethnologin. Sie ist als Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin tätig. In Forschung und Lehre setzt sie sich mit Digitalisierungsprozessen in Gesundheit und Pflege, digitaler Inklusion und Exklusion sowie partizipativer Technikentwicklung auseinander.